2017年02月28日

当時物 (株)小林商店 ライオン歯磨 歯磨き粉 ブリキ缶

メーカー:株式会社 小林商店(現:ライオン 株式会社)(ウェブサイト)

今回ご紹介するのはライオン(株)が(株)小林商店時代に発売した練り歯磨きのブリキ缶です。

サイズは「40mm x 55mm x15mm」と小型です。

ブリキ缶の正面です。

英語で

TOOTH LION PASTE

TRADE MARK

SOLD BY

T. KOBAYASHI. TOKYO

と刻印されています。

中央にはライオンの刻印があります。

この缶の刻印にはバリエーションがあるようですが、この缶はウェブ上の写真で確認できた缶とは刻印が異なります。

【参考資料】

・Google検索:ライオン歯磨き 缶

上記の検索結果で確認できた缶は凸刻印ですが、所有する缶は凹刻印です。

また、ライオンの顔のデザインもかなり簡略化されています。

一応戦前のものとは聞いていますが、いつ頃のものなのでしょうかね?

ちなみに(株)小林商店は1949年に社名をライオン歯磨(株)へ改名しています。

底面です。

特に何もありませんのでスッキリしています。

縦側面です。

横側面です。

開ける際に爪を引っ掛ける突起があります。

横側面の反対側です。

缶の中です。

何も残っていませんでした。

実物の日本陸軍ベークライト製釦を中に入れてみました(入れ過ぎ)。

軍ではこのような小型の缶を個人的な小物入れとして利用、雑嚢の中にも入れていたそうで、私は雑嚢アイテムとして手に入れました。

小さくて紛失しやすいものを入れるのに重宝すると思います。

「当時物 (株)小林商店 ライオン歯磨 歯磨き粉 ブリキ缶」はこれで以上です。

2017年01月07日

残部隊製 複製 / レプリカ:日本軍 懐中日記

名称:懐中日記

メーカー:擲弾筒分隊 残部隊 / 残部隊商店(Facebook)

今回ご紹介するのは兵隊さんの雑嚢アイテムの1つ「懐中日記」の複製品です。

日頃お世話になっている関西で活動する日本陸軍再現グループ「擲弾筒分隊 残部隊」様の販売部門「残部隊商店」で購入しました。

前置きがグダグダ長くなる前に早速見ていきましょう。

表紙です。

サイズは105mm x 130mm、実物の表紙をスキャンして作られています。

植物を背負ったヤギのイラストと「昭和十八年」「懷中日記」「聖戰完遂」「2603」の文字があります。

この複製品の基となった実物は昭和18年(1943年)に販売されたものでしょうね。

「2603」は「皇紀2603年」の意味です(今年は2677年です)。

裏です。

実物の所有者の所属部隊「第四中隊第三區隊」が記述されています。

この写真では編集で消去していますが、氏名と印鑑もあります。

この懐中日記の定価は0.35円、つまり35銭ですね。

丸の中に「停」の意味はわかりません……。

横罫線の入ったページが40ページあります。

日記ではありませんが、私の祖父は従軍期間中に使用した私物のメモ帳を処分せずに残しており、その中には当時記した様々な内容がありました。

サバゲやイベントの記録を色々書き残しておくのもいいかもしれませんね。

「残部隊製 複製 / レプリカ:日本軍 懐中日記」はこれで以上です。

2016年12月01日

当時物 大陽堂発行 軍隊生活 営内の巻 ポストカード(平壌歩兵第77連隊)

今回は私の親の実家から出てきたポストカード「軍隊生活 営内の巻」をご紹介します。

まずはポストカードが入っていた紙袋です。

体操、飲食、敬礼、銃剣術、ラッパなどのイラストが描かれています。

裏には「大陽堂發行」と書かれています。

Google先生に聞いてみましたが、探し方が悪いのか現在も存続しているのかはわかりませんでした。

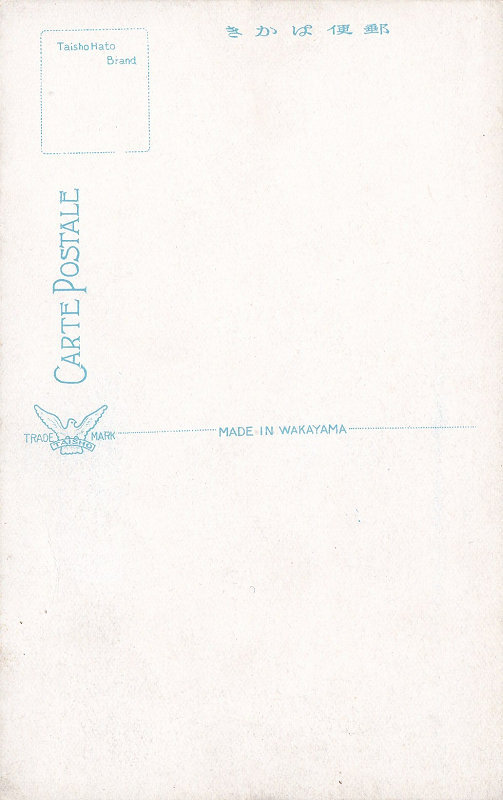

続いてポストカードの表です。

製造は和歌山県で行われたようです。

左に縦書きされている「CARTE POSTALE」とはフランス語で「はがき(発音:カルト・ポスタル)」という意味です。

何故フランス語なのかと思いましたが、調べてみると日本が明治10年(1877年)に加盟した「万国郵便連合(略称、UPU)」の公用語がフランス語というトコロから来ています(英語で「POST CARD」と書かれたタイプもあります)。

また、「MADE IN WAKAYAMA」と一緒に引かれている仕切り線の位置から、大正7年(1918年)4月以降に発行されたものとなります。

そして「郵便はかき」となっていることから昭和8年(1933年)2月以前までに発行されたものとなります。

【参考資料】

・探検コム(http://www.tanken.com/ / 古い絵葉書の時代判別法)

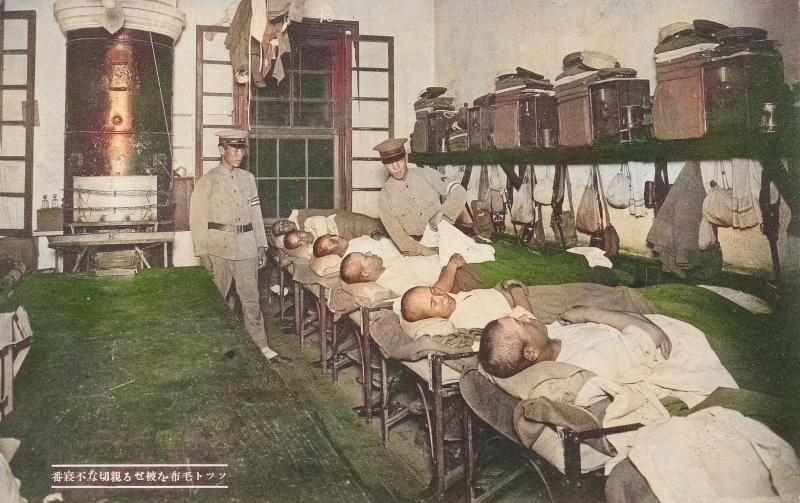

1. 【ソツト毛布を被せる親切な不眠番】

ここからはポストカードの裏に印刷されている写真の紹介です。

全部で18枚あるのですが、これが1セットの枚数なのかはわかりません。

また、本来は白黒写真ですが、知人の間で話題となった「人口知能で白黒写真に着色する技術」(正式名称:ディープネットワークを用いた大域特徴と局所特徴の学習による白黒写真の自動色付け)のデモ版を用いて自動着色してみました。

学習データを基に着色するため「この着色が正しい」という訳ではありませんが……どうもコレは緑率が高いですね…(この写真も含め、80年以上前かつ状態がよろしくない影響もあるかもしれません)。

この写真は週番腕章を付けた不眠番の兵士と就寝中の兵士を写しています。

題名で言うトコロの「親切な不眠番」は右の兵士になりますが、「見ろよ。俺、優しいだろ?」と言わんばかりのカメラ目線です(笑)

なお、解説につきましては独断と偏見で行っていますので勉強不足を起因とする間違いが存在する可能性があります(と言うより確実にあります)。

その時はこっそり再編集します。

2. 【機械化された洗濯】

左にあるのが全自動洗濯機です。

一番手前の兵士は長靴を履いていますね。

張り紙がいくつか貼られていますが、写真左端の張り紙には「親切丁寧」と書いています。

また、時計は10時35分を示しています。

3. 上【演習の汗を流す入浴】

3. 下【靴は金で履け、髪は短く、靴磨と散髪】

風呂場での写真の奥には週番腕章を付けた兵士がいます。

ちなみに私は髪の手入れも靴の手入れも怠慢全開です(鉄拳制裁)

4. 【ラツパが鳴る。オゝ衞兵交代か】

二列横隊で整列しています。

写真中央付近に並ぶ7人の兵士の軍帽には彼我識別用白帯らしきものが取り付けられています。

また、左から二番目の兵士は結構なO脚のようです。

私もそうです。

5. 【鮎呼…………異狀ありませんツ。】

異状なし報告中の場面ですね。

中央で敬礼している左の兵士は週番襷を着用しています。

襟章の連隊番号は不鮮明でわかりませんが、おそらく2桁です。

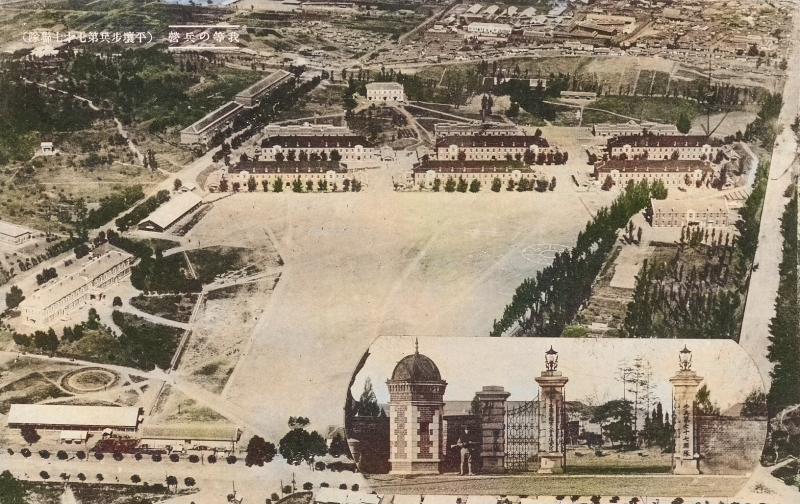

6. 【我等の兵營(平壌歩兵第七十七聯隊)】

兵営の上空と正門を写した写真です。

題名通り、この兵営は歩兵第77連隊です。

紙袋に入っていた写真は全て歩兵第77連隊で撮影されたものなのでしょうか?

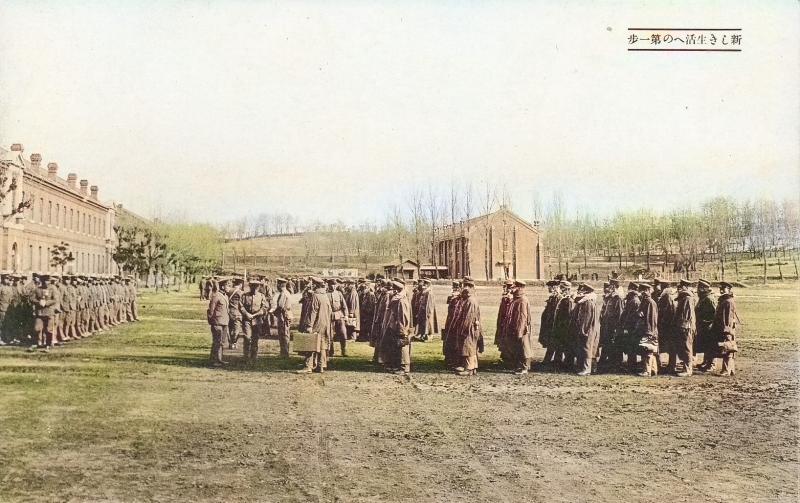

7. 【新しき生活への第一歩】

季節は寒冷期のようです。

左に並んでいる、外套を着る兵士が新兵でしょうか。

一部の兵士は軍帽以外の帽子を被っているようで、旧型水筒の姿も確認できます。

8. 【眞面目ではげむ新兵さん】

新兵の訓練風景です。

大半の兵士はマスクを着用しています。

9. 【分列式】

軍隊の礼式の一。各部隊が隊形を整えて順に行進し、受礼者の前を通るときに敬礼する。

(goo国語辞書より)

THE・丸投げです。

10. 【歩兵の魂磨ケ磨ケ、銃の手入】

小銃の手入れ風景です。

銃身内の清掃を行っていますね。

手入れを怠るとお詫びを申し上げなければなりません。

スカした美少女 もういらない

俺の彼女はM14

11. 上【班では待つてゐる、食事運搬】

11. 下【うまいゾうまいゾ、食事】

上は食事の運搬、下は食事中です。

食事中の写真の右手前に写る上等兵の襟章の数字は「77」と思われます。

歩兵第77連隊での撮影でしょうか。

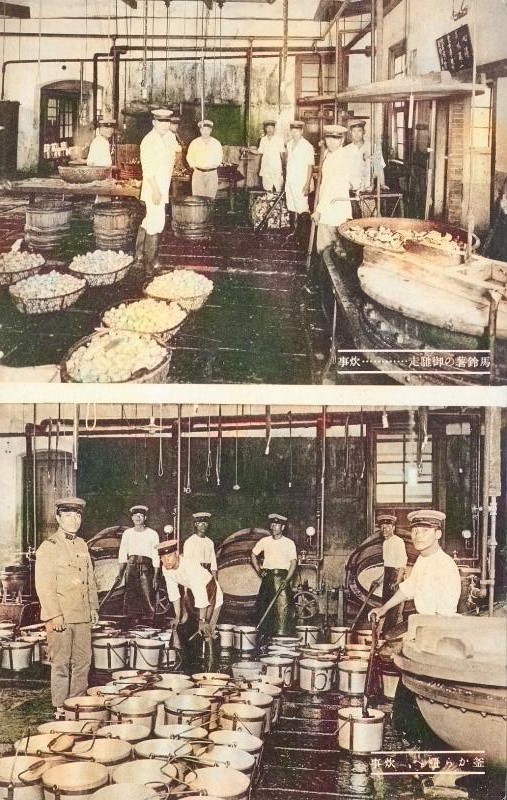

12. 上【馬鈴薯の御馳走…………炊事】

12. 下【釜から○へ、炊事】 ※「○」は文字が潰れていて判別できず

馬鈴薯はジャガイモ、ザルにはジャガイモが山積みされています。

写真右の鍋ではジャガイモを煮込んでいるのでしょうか。

下の写真は出来上がった食事を鍋から移し替えている様子と思われます。

この写真の左に写る兵士の襟章には「77」とあります。

13. 【團欒の酒保】

酒保(売店)に集まる兵士達です。

14. 【中隊の荒廢此の一彈にあり特別射擊の景況】

日露戦争の日本海海戦で有名な文言「皇国の興廃、この一戦に在り」をもじったタイトルですね。

十一年式軽機関銃で射撃訓練を行っており、射手は背嚢(少なくとも毛布、天幕、飯盒は縛着)を背負っています。

軍帽に彼我識別用白帯らしきものを取り付けているのは教官や助教、記録員などと思われます。

15. 【入隊式】

入隊式の様子です。

整列された大人数は圧巻ですね。

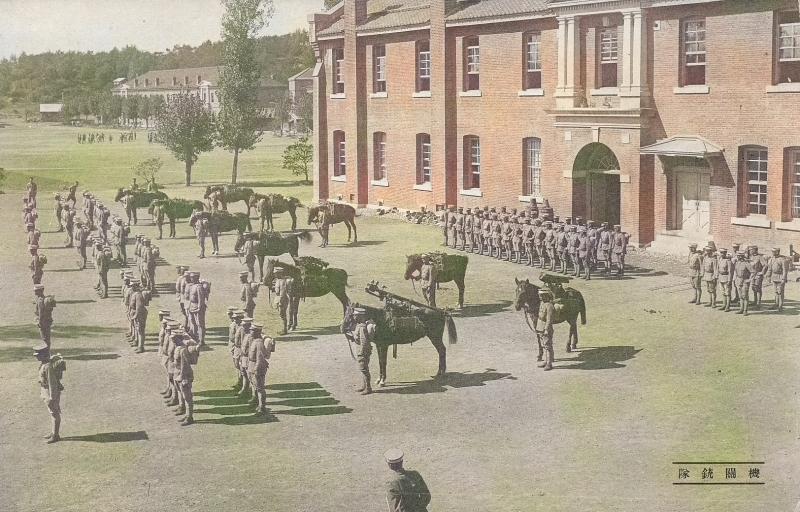

16. 【機関銃隊】

整列した機関銃隊です。

ほぼ全員軍帽に彼我識別用白帯らしきものを取り付けています。

馬には何を乗せているのでしょうか。

17. 【輝く此の肉体美】

上半身裸で体操中の兵士達です。

上の写真の左から二番目の兵士は他の兵士より角度がかなり浅いようですが、身体が硬いのでしょうか?

私はカッチカチです。

指導役らしき兵士もいますね。

また、一部の兵士は袴の色が違うようです。

18. 【劍戟の響】

最後の一枚は銃剣術の訓練風景です。

写真はこれで以上です。

6枚目の写真が歩兵第77連隊、一部の写真でも襟章に「77」の数字が確認でき、風景の共通性がある写真も少なくないことから、このポストカードは歩77の写真で構成されていると思われます。

で、何故これが親の実家から出てきたのかを考えてみましたが、親の父、つまり私の祖父は昭和10年(1935年)から昭和12年(1937年)まで歩77に所属していました。

これはつい最近判明したことです。

残念ながら私の祖父は私が物心付く前の幼少期に他界していますが、戦時中の祖父に関するものは実家に何も残っていないと聞かされていただけに、中身をペラペラ確認中に歩77の文字を見た時は驚きました。

あの時代祖父は何をしていたのか、直結するものではないものの関連品をこの目で直接見れたことはとても興味深かったです。

「当時物 大陽堂発行 軍隊生活 営内の巻 ポストカード(平壌歩兵第77連隊)」はこれで以上です。