2017年03月07日

東京マルイ製 ルガー P08 エアコッキングガン【突撃!隣のトイガン】

名称:ルガー P08(Wikipedia)

タイプ:エアコッキングガン

メーカー:東京マルイ(ウェブサイト)

全長:不明

重量:約300 g

発見日:2017年3月6日(日)

発見場所:京都府 チーム「黒騎士中隊」チームフィールド

1985年12月14日に東京マルイより発売された エアコッキングハンドガンシリーズの第1号「ルガー P08」です。

発売当時は1,900円という価格に似合わない良好な集弾性を発揮し、一躍人気エアガンとなりました。

今回、写真でしか見たことのない東京マルイ製ルガー P08を持ってきた方がいらっしゃいましたので、色々触らせて頂きました。

左右両側面です。

「エアコッキングガンの構造をリアルサイズのレシーバーに内蔵するのが不可能だったので寸法を大きめにした」という話がありますが、確かに若干大きめです。

ですが、よくエアコッキングガン化できたものだと感心します。

左側面の銃身周辺です。

インナーバレルはアルミ製です。

4インチ型がモデルでしょうか。

左側面のレシーバー周辺です。

右側面のレシーバーには刻印があります。

刻印についてはよくわかりませんでした……。

セーフティーです。

写真の状態はセーフティーで、上に上げると解除されます。

左側面のピストルグリップ周辺です

マガジンリリースは省略されており、マガジンを引っ張ると抜け、押し込むと固定されます。

マガジンは割り箸型で15発入ります。

マガジンを装填するとマガジンリップが完全に解除されるため、残弾がある状態でマガジンを抜くと弾が全弾飛び出します。

トグルを最大まで引いた状態です。

初めて触った時はかなり引きにくく、強引に引くと壊れそうな印象でした。

トグルを引いた状態の排莢口です。

アイアンサイトを覗いた状態です(若干右にズレています……)。

「東京マルイ製 ルガー P08 エアコッキングガン【突撃!隣のトイガン】」はこれで以上です。

2017年01月21日

タナカワークス Kar98k ガスコッキングガン ステアー・ダイムラー・プフ製1943年生産仕様

名称:マウザー(モーゼル) Kar98k

商品名:Kar98k bnz刻印仕様(ガスマガジン・タイプ)

メーカー:タナカワークス(ウェブサイト)

タイプ:ガスコッキングガン

全長:1,103mm

重量:約3,300g

発売日:2002年2月

価格:定価70,000円(税抜)

バトルフィールド1(Battlefield 1)の影響で第一次世界大戦におけるドイツ軍及の制式小銃「Gew98(Gewehr 98、G98)」が話題となっていますが、Gew98の後継小銃として1935年6月に再軍備後のドイツ軍に採用されたのが「Kar98k(Karabiner 98 kurz、K98k)」です。

【元画像:YouTubeにアップロードされている記録映像からのキャプチャー】

Kar98kはGew98の騎兵銃モデル「Kar98a」からの流れを持つもので、騎兵銃の名前こそ受け継ぐもののドイツ軍及び武装親衛隊に全面配備されました。

現在のドイツ連邦軍も儀仗銃として採用を続けています。

タナカのKar98kのエアガンは1980年代に発売された(と思われる)プッシュコック式の初代エアコッキングガンが始まりで、その後「F1スナイパー」や「コンバット」などバリエーション展開した後の2002年2月にモデルガンのパーツを流用したガスガンが発売され、2013年2月4日には二代目エアコッキングガンの「Kar98k Air」が発売されました。

ちなみにこれがプッシュコック式の初代タナカKar98kです。

ボルトは別のモデルのものが使用されています(元の持ち主が交換したみたいです)。

ストックは木製ですが、金属パーツはボルトなどほんの一部だけで、大多数はABS製です。

そのため非常に軽量です。

今回ご紹介するのはガスガン版で、1943年のシュタイアー・ダイムラー・プフ社製仕様の通常版です。

シュタイアー・ダイムラー・プフ社は1940年から1945年までに約965,000丁を生産したと言われています。

発売されたバリエーションに、1943年のマウザー製刻印(bfy)仕様、両刻印のビンテージブルーフィニッシュ仕様、チェコ製の小銃をKar98k仕様に改修し山岳猟兵などへ配備した「G33/40」があります。

右側面です。

元となったGew98の全長は1,250mmなので約150mm短縮されています。

ボルトハンドルはGew98がストレート型なのに対し、Kar98kはターン型になっています。

スリングの取り付け位置もGew98が下方なのに対し、Kar98kは左側面です。

スリングはタナカ純正品ではなく別メーカーの複製品を使用しています。

タナカ純正のスリングは吊れ銃や教練などでの使用に耐えきれず切れてしまいましたので、より革が厚く頑丈な複製品を選択しました。

吊れ銃から立て銃への動作中、小銃を正面に回した瞬間に切れたため、危うくKar98kを放り投げてしまうところでした。

左側面です

ストックは木製、リアルウッドです。

素材は何でしょうね?

実銃の木製ストックは主にウォールナット製又はブナ製で、単材版と積層材版(ラミネート、合板)の二種類があります。

タナカ製は前者の単材ストックを採用しています。

重量は3,300g、実銃の単材ストック型は約3,900gなのでタナカ製は実銃より少し軽いです(ラミネートストック型は約4,200gです)。

数十枚のブナ材を貼り合わせて作られたラミネートストックは単材ストックより重くなり、製造に手間が掛かりますが、単材ストックと比較すると気温や湿度の変化による変形や膨張に強くなります。

Kar98kは当初ウォールナットの単材ストックで生産されていましたが、1938年よりラミネートストックへ更新されていきました。

以降の生産型では終戦まで単材ストックとラミネートストックが混在していますので、生産工場によって異なっていたと思われます。

また、後期型からは単材ストック仕様が増えたそうです。

銃口付近です。

フロントサイトにはガードが付いています。

第一次世界大戦前後の小銃にはフロントサイトガードが付いていないものが多くあり、Kar98kも当初はありませんでした(1939年より追加)。

銃剣の着剣装置もありますが、試した限り、実物、ウィンドラス製及びヴァイスブラウレジデンツ製模造銃剣は無加工で着剣できませんでした(一説ではタナカの自主規制で意図的に寸法を変えているそうです)。

フロントバンドは初期型の形状です。

細い棒はクリーニングロッドです。

1944年から生産が始まったクリーグスモデル(Kriegsmodell)と呼ばれる末期型では着剣装置とクリーニングロッドが省略されました。

タナカ製ガスガンにおけるこの部分の素材はアウターバレルがアルミ製、フロントサイト、フロントバンド、クリーニングロッドは亜鉛合金製、ガードは鉄製です。

フロントサイトは左右にアジャストできます。

ガードはフロントサイドの土台に挟んでいるだけですが、少々のことでは外れない程度の固さはあります。

しかし過信は禁物で、サバゲやイベントなどで紛失したという話を何件か聞いたことがありますので事前に緩みを確認した方がいいでしょう。

また、個体差はありますがアウターバレルの固定が総じて甘く、私の個体は軽い力でクルクル回ります。

タナカ製の日本軍ガスライフルシリーズでも同じ現象が起きるため、タナカ製全体の持病かもしれません。

付け根にシールテープを巻くなどでして強固に固定した方がいいですね。

フロントサイトの台座の手前には実銃同様照準時の反射を防止するための細かい横溝が掘られています。

クリーニングロッドを外してみました。

使用の関係で少々曲がっています。

ネジを切っている部分を除くと全長は105mmです。

実物のクリーニングロッドは317.5mmと254mmの二種類があります。

タナカのは短いタイプと比較しても半分以下の長さです。

強度もそれほどありませんのでぶつけたり無理な叉銃をすると根元から折れる可能性があります。

とあるイベントで叉銃が崩れた際は数丁のクリーニングロッドが折れるという悲劇がありました。

実物では複数のクリーニングロッドを連結して長くすることができますが、タナカ製では連結部分が省略されています。

リアバンドです。

スリングは左横から取り付けます。

Kar系列でスリング取り付け位置を騎兵が背負いやすいように側面へ移したのは写真を見た限りGew88の騎兵銃モデル「Kar88」が始まりと思われます。

タナカ製のリアバンドは亜鉛合金製です。

リアサイトです。

ノッチ(Vノッチ)型のスライド式タンジェントサイトが搭載されています。

部品は全て亜鉛合金製です。

タンジェントサイトに刻まれている数字です。

「20」の数字で2,000mになります。

実銃の初期型では裏にも数字の刻印がありました。

2,000mに合わせた状態です。

リアサイトの左側にあるレールは1.5倍スコープ「ZF41(Zielfernrohr 41)」を取り付けるためのもので、実銃では製造中に選抜された高精度のKar98k、又は高精度を前提に製造されたKar98kにこのレールが搭載されました。

タナカから複製ZF41が発売されていますが、スコープ本体が非常に謎な造形となっています。

【画像元:タナカ公式サイトのZF41商品ページ】

個人的にはZF39とZF41をゴッチャにしたような感じと捉えていましたが、LAガンショップの商品説明曰く海外製の低反動銃用スコープをそのまま転用しているそうです。

ちなみにアメリカのNumrich Gun Parts Corp製の複製ZF41(マウント別売?)は約44,000円(現レート)です。

今は亡き海外メーカーのViva Armsからは高精度の複製ZF41がマウント込みで20,000円という破格で発売されていました(絶版)。

フロントサイトとリアサイトを合わせたアイアンサイトはこんな感じに見えます。

レシーバー上面の刻印です。

上は「ヴァッフェンアムト(Waffenamt、WaA)の623(WaA623)」、中央は「bnz.」、下は「43」とあります。

ヴァッフェンアムトは検定印で「623」はメーカーコード、「bnz.」もメーカーコード、「43」は1943年製を示します。

WaA623が示すメーカーはオーストリアのシュタイアー・ダイムラー・プフ社(Steyr-Daimler-Puch)で、「bnz.」も同社を示します。

WaA623は1940年から1945年までに同社で生産された銃器に使用されています。

レシーバー側面の刻印です。

上は「Mod 98 14015」、下は「ASGK TANAKA WORKS」とあります。

「Mod 98」は98年(1898年)式という意味です。

その隣の5ケタの数字はタナカ側でのシリアルナンバーでしょうか。

刻印の横にある大きな切り欠きは、クリップ装填で押し込むときに当たる指に配慮したものです。

機関部周辺です。

エキストラクターのみ白磨きの如くピカピカです。

タナカ製ではエキストラクターがアルミ製、それ以外は亜鉛合金製です。

ボルトを起こした状態です。

ボルトとストックが干渉する部分は切り欠きが入っています。

最大限引いた状態です。

この状態のボルトは上下左右に遊びがありますが、実銃でも遊びがあります。

これはあまりガチガチにし過ぎると砂や埃でボルトがスムーズに操作できなくなる弊害が出るためです。

タナカ製ガスガンはガスガンの特性でボルト操作は非常に軽いです。

最大限引いていますが、フルストロークはしません。

あと数cm引ければいいのですが、構造上の問題でしょうか。

気になると言えば気になる部分です。

ボルト後部です。

つまみのようなものはセーフティです。

コッキングをすると円柱が飛び出ますが、実銃ではファイアリングピンと直結しているコッキングピースです。

この状態はファイアリングピンがコックされていることを意味しています

こういう細かいギミックも再現されているのはいいですね。

Kar98k Airではこのギミックがオミットされ、コック状態で固定されています。

マイナスネジが見える側面の部品はボルトストップで、前方の部分を引っ張ると実銃同様ボルトを外すことができます。

コッキングピースの右側面には溝がありますが、これは不発時に弾薬のリムなど突起物を引っ掛けて引っ張り再コックするためのものです。

実銃では相当な力で引かないとコックされないそうですが、タナカ製でこれが再現されているかは強度に不安があるので実験していません。

軽く引っ張った感じでは、コックが可能だとしても、これも力がかなり必要な気がします。

また、不発時の他の対応として、ボルトハンドルを上げ、そのまま下げることで再コックする方法もあります。

これはタナカ製ガスガンでも再現可能です(他のタナカ製ガスガンでも構造上これが可能です)。

外したボルトです。

ガスガンはボルト内にガスルートを設けるだけなので、造形を複雑にすることができます。

ボルトハンドルの付け根にある刻印です。

小型鷲章の下に「214」の数字があります。

これはヴィルヘルム・グストロフ・ヴェルケ社(Wilhelm Gustloff Werke)が部品を検定して陸軍兵器局に通したという意味です(多分)。

ボルトに関しては「シュタイアー・ダイムラー・プフ社が製造、ヴィルヘルム・グストロフ・ヴェルケ社が陸軍兵器局が定める検定に通し合格」という流れでしょうか。

セーフティの操作です。

つまみが左にある状態ではボルト操作と射撃ができる状態です。

つまみを上にするとボルト操作はできますが射撃はできなくなります。

チャンバーから安全に弾を抜く際などに使用します。

この状態は必然的に射手の視線の邪魔となりますので「撃てない警告」にもなります。

つまみを右にするとさらにボルトも固定され、確実なセーフティとなります。

FPS「コール オブ デューティ3(Call of Duty 3、CoD3)」など一部のゲームに登場するKar98kではこの状態のままで射撃できるという間違ったモデリングとなっています(ちなみにCoDシリーズは過去3回間違えています)。

セーフティの操作は実銃同様、ファイアリングピンをコックしていない状態では上又は右へ動かすことができません。

サバゲのセーフティエリア内ではセーフティを掛けるのがマナーですが、このガスガンならまだしも、同じ構造を持つKar98k Airではメインスプリングへの負荷などで少々不便になります。

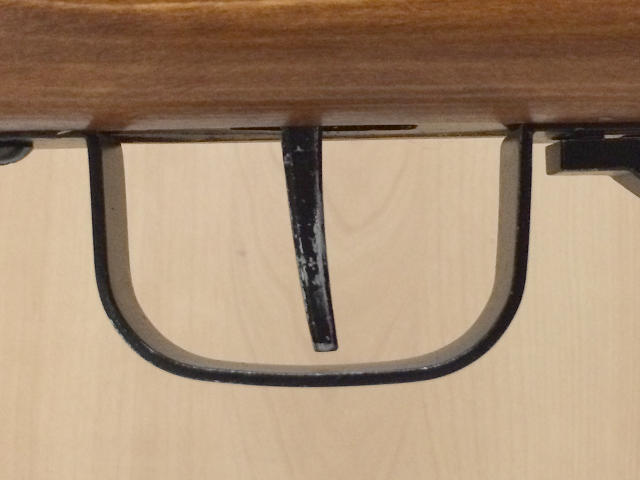

トリガーとフロアープレート周辺です。

実銃でフロアープレートを外す穴(トリガーガードの前)はタナカ製ではダミーとなっています。

タナカ製での部品は全て亜鉛金属製です。

トリガーの前にあるボタンを操作するとマガジンが外れます。

実銃でこのようなボタンはありません。

マガジンを外した状態です。

マガジンはフロアープレートと一体になっています。

また、タナカ製ではフロントのネジに緩み止めのネジを模したモールドのダミーネジがあります。

実銃ではフロントとリアのネジに緩み止めのネジがあるものと両方ないものがありますが、タナカ製のようなフロントのみのものはあったのでしょうか?

装弾数11発のマガジンです。

ドイツ軍のKar98k用弾薬盒にはオーバーサイズで蓋を閉じることができません。

予備マガジンを携行する場合は嵩張ります。

燃費はいい方で、ワンチャージで数十発撃てます。

専用のBBローダーが付属しています。

これがないとスムーズな装填が難しいです。

ホップ調整はフロントのネジの近くにある「UP」の刻印の下にあるネジを回して行います。

時計回りに回すとホップが強くなります。

また、一番上にあるネジ(タナカ製はモールドのダミー)が上から二番目のネジに対する緩み止めとして機能します。

後部周辺です。

バットプレートは同時期の他国の小銃と比較すると重厚です。

この形状は1939年前後に採用されたタイプで、それ以前は一般的な板型でした。

(多分)Kar88から採用されている、ストックに空いた穴にスリングを通して固定する方法も独特ですね。

黒いボタンのようなものは実銃でファイアリングピンとエジェクターシュラウドを分解するための部品で、ここに差し込んで回すと分解できます。

クリーグスモデルでは省略されましたが、代わりにバットプレート下部に同じ機能を持つ穴が追加されます。

タナカ製のバットプレートは亜鉛合金製です。

バットプレートの刻印です。

何度も地面に当てているため傷んでいますが、鷲章の下に「TW143」とあります。

ボルトハンドルにあった刻印同様、陸軍兵器局関係のものと考えられますが勉強不足のため意味はわかりません……。

上:実銃 初期型 1940年製(Public Domain: Armémuseum, Stockholm, Sweden.Armémuseum)

中上:実銃 初期型 新型バットプレート クリーニングロッド欠(Public Domain: Armémuseum, Stockholm, Sweden.Armémuseum)

中下:実銃 中期型 1943年製 byf(Public Domain)

下:タナカ製 ガスガン 1943年製仕様 bnz

上:実銃 初期型 1940年製(Public Domain: Armémuseum, Stockholm, Sweden.Armémuseum)

中:実銃 初期型 新型バットプレート クリーニングロッド欠(Public Domain: Armémuseum, Stockholm, Sweden.Armémuseum)

下:タナカ製 ガスガン 1943年製仕様 bnz

【動画:Viewer's Choice: Tanaka Kar98k - RedWolf Airsoft RWTV(YouTube)】

Kar98k Airが発売するまで6mmBB弾の撃てる国内メーカー製Kar98kは「タナカ製のプッシュコック式のエア」「タナカ製のガス」「マルシン製のカート式エア又はガス」ぐらいでした。

今回レビューしたガスガンはガスガンの宿命で寒さに弱く、この前野外で使用した際は5m飛んだか否かぐらいという有様でした。

2007年2月21日の改正銃刀法施行前までは0.2gで初速100m/sを越え、高初速を生かして遠くに飛ばしていましたが、施行後の適法初速仕様(私が持つ個体)は極端に初速が落ちてしまい性能がガクッと落ちてしまいました。

「プッシュコック式は今のサバゲで通用する性能にしようとすると非常に手間が掛かり、そして絶版」「ガスガンは寒さに弱く、法規制後は元の性能も悪い」「カート式も構造上弾道が不安定」という最早苦行とも言える状態で、救いの道はAPS-2やVSR-10などの機関部をKar98kに移植するしかありませんでした。

写真のKar98kは全てVSR-10の機関部が組み込まれています。

そのためタナカがKar98k Airの発売をアナウンスした際はサバゲのドイツ兵な皆様が大歓喜となり、発売後は一気に普及しました。

そして素の性能も高いため、ドイツな小銃兵は新たな脅威となっています。

私の場合は教練で振り回すか、デコガン扱いで適当に撃つかぐらいしかしません(=サバゲでは使用しません)ので性能面は完全に割り切っています。

ボルト周りのディティールはガスガンの方が優れているため、私はこちらの方が好みです。

ちなみに最近はKar98kのモデルガンに興味が湧いています。

「タナカワークス Kar98k ガスコッキングガン ステアー・ダイムラー・プフ製1943年生産仕様」のレビューはこれで以上です。

【参考資料】(参照:2017年1月21日)

・25番 銃・絵・バイクのサイト(http://taka25ban.sakura.ne.jp/) / マウザー Kar98k、マウザー Kar98k Zf41 狙撃銃

・ドイツ軍小火器の小図鑑(http://www.geocities.jp/mgkqr447/) / Kar98K 小銃

・STEINER WW.II ドイツ軍 軍装品 武器類(http://steiner.web.fc2.com/) / Mauser kar98k

・福住製作所(http://sweeper.a.la9.jp/) / Kar98k

・Mauser 98K Unofficial Web Site.(http://mauser98k.internetdsl.pl/indexen.html)

・K98k manufacturer's codes - Waffenamt - 7,92 headstamp markings and lot numbers - P codes(http://home.scarlet.be/p.colmant/german-codes.htm)

・Wikipedia:Karabiner 98k(https://en.wikipedia.org/wiki/Karabiner_98k)

・シカゴブログ(http://regimentals.jugem.jp/) / 2014年7月3日:う~ん不覚のクリーニング・ロッド

・タナカワークス公式サイト(http://www.tanaka-works.com/)

・L.A.ホビーショップ(http://la-gunshop.com/)

・ケイ・ホビー ガンコーナー ブログ(http://k-hobby.com/blog/) / 2014年6月7日:珍銃!モーゼルF1スナイパー!

・ヤブログ (YABLOG) ~yabuhiro の鉄砲日記~ 別館(http://yabuhiro0728.militaryblog.jp/) / 2009年08月02日:Mauser F-1 SNIPER (TANAKA)

・ゴボウ剣に涙はない(http://dokkon44.exblog.jp/) / 2014年11月16日:タナカワークス モーゼル98k COMBAT Ver

・その他Google検索経由で読み漁った数々の国内外資料

2017年01月12日

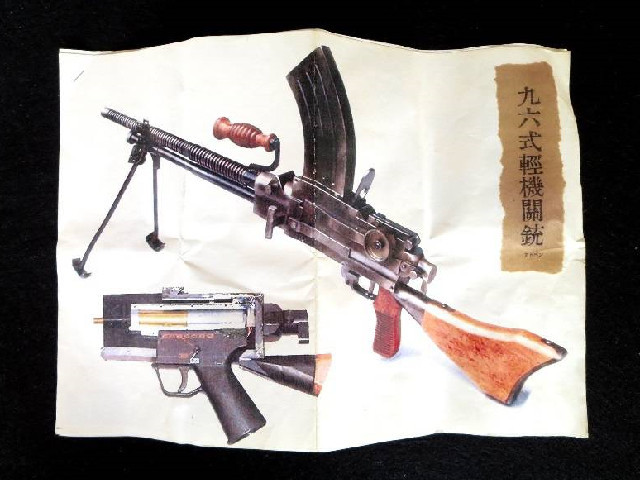

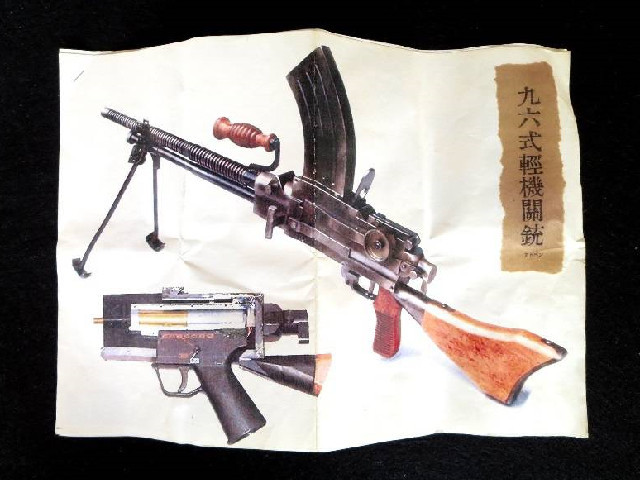

アドベン 九六式軽機関銃 ネモトガンワークス製電動ガン化カスタム(メカボ周辺編)【突撃!隣のトイガン】

名称:九六式軽機関銃

タイプ:電動ガン

メーカー:アドベン(電動ガン化カスタム:ネモトガンワークス)

全長:不明

重量:不明

発見日:2013年8月18日(日)

発見場所:和歌山県 バトルランド-1(ウェブサイト)

イベント:本土決戦1945 橋本攻防

4年前のお話になりますが、当時の写真が出てきましたのでご紹介します。

この九六式軽機関銃はネモトガンワークス(NGW)がアドベン製のキット内に東京マルイのver.3メカボを入れて電動ガン化したものです。

NGWは2011年3月11日の東日本大震災で事故を起こした福島第一原子力発電所の近くで営業していたため避難を余儀なくされましたが、宮城県柴田郡柴田町へ避難したという情報と、被災後に浅草ブラックホールで本人らしき姿を見たという情報を最後に続報が途切れました。

ウェブサイトは2012年5月21日のinfoseekの有料レンタルサーバー閉鎖の影響で消滅、2017年1月現在新たなウェブサイトは立ち上がっていないようです。

あれから6年、NGWはどうなったのでしょうか?

この写真は別の時に撮影したものですが、下から2番目の軽機関銃がNGWカスタム電動ガンです。

フラッシュハイダーが付いていますね。

ここからは当時撮影した写真です。

確か何らかの動作不良が発生して持ち主様がレシーバーを外して作業をしている時に取材撮影したと記憶しています。

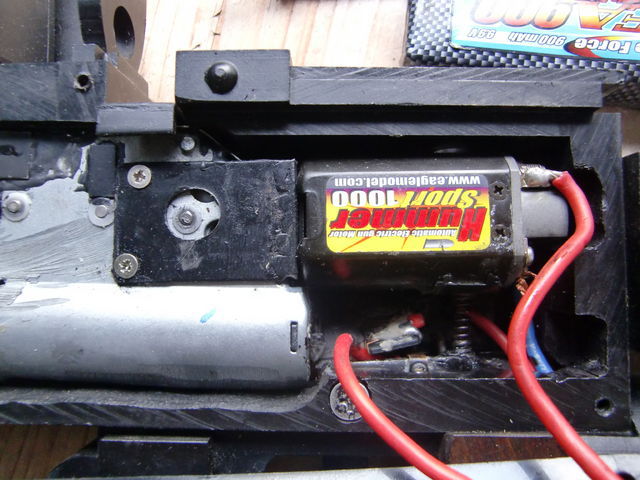

ver.3メカボのモーター位置をver.7メカボのように横付けし、さらにそれをひっくり返して収めています。

レシーバー内部の下部はメカボを収めるため厚さの半分以上を削り込んでいます。

メカボの先端付近です。

パテでガチガチに固められていますね……。

これではパテを剥がさないとレシーバーからインナーバレルとメカボが外せません。

分厚く固められている部分は恐らく給弾ルートと思われます。

その左から見える、上からのネジはホップ調整のネジでしょうか。

また、インバーバレルは銃身下のガスパイプを通っています。

「ガスパイプから弾が出る」理由はコレです。

これはアドベンがBV式ガスガン仕様を発売した時も同じでしたが、おそらくこれは共に構造上の問題なのでしょう。

冒頭で掲載しているこの画像はアドベンの再販版九六軽機の説明書で、電動ガン化の例としてMP5系のメカボとグリップ周りを流用する方法が掲載されています。

なお取材した九六軽機は旧モデルです。

メカボの中央付近です。

ここでもパテで固定されています。

マガジンは400連装の多弾マガジンですが、レシーバーに固定されているため外せません。

そのため持ち主様は後にマガジンを脱着できるように加工を加えました。

モーター周辺です

モーターはハマースポーツ1000モーターを使用しています。

モーターホルダーはNGWオリジナルと思われます。

セレクターのスイッチです。

ピンボケしていますね……。

レシーバー外側から見たセレクターです。

左でフルート、右でセーフティーでしたかね?

セミオートはありません。

ピンボケがヒド過ぎます……。

NGWのカスタム電動ガンについては様々なところで紹介されていますが、内部を写真付きで紹介しているトコロは無かった(かなり前にハドソン製PPSh-41のカスタム電動ガンの内部写真を掲載してるウェブサイトはありました)ので掲載してみました。

このパテのガチガチ具合は「整備はNGWが行う」というスタンスから来ていたそうですが、現在は冒頭で述べた通りNGWの現状が不明となっているため、故障時の修理や整備は自分で直さなければなりません。

しかし、仮に修理・整備したとして、再度パテで固めてまた同じ時に剥がすというのは……非常に手間が掛かります。

パテに頼らない、整備性の高い構造に改良した方が得策でしょうけども、この九六軽機の場合は……おそらくイチから設計し直しになるでしょう。

「アドベン 九六式軽機関銃 ネモトガンワークス製電動ガン化カスタム(メカボ周辺編)【突撃!隣のトイガン】」はこれで以上です。

2016年10月24日

フルスクラッチ 電動ガンBOYs 一〇〇式機関短銃 前期型【突撃! 隣のトイガン】

名称:一〇〇式機関短銃 前期型(Wikipedia)

タイプ:電動ガンBOYs

メーカー:個人フルスクラッチ

全長:不明

重量:不明

発見日:2016年10月23日(日)

発見場所:和歌山県 バトルランド-1(ウェブサイト)

WWII軍装サバゲ「ヒスサバウエスト15(ウェブサイト)」にて一〇〇式機関短銃のフルスクラッチ電動ガンを見つけました。

一〇〇式機関短銃のフルスクラッチ電動ガンは個人ガンスミスM様製を過去いくつか記事にしていますが、今回の個体は別作者、そして同じ電動ガンでも「電動ガンBOYs」になります。

【過去記事リンク集】

・個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 一〇〇式機関短銃 前期型 電動ガン

・個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 一〇〇式機関短銃 特型 電動ガン【突撃!隣のトイガン】

・個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 一〇〇式機関短銃 前期型 電動ガン 2014年3月生産品【突撃!隣のトイガン】

・個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 一〇〇式機関短銃 前期型 電動ガン 2012年9月生産型 2014年5月改修版

現地で話題となった電動ガンBOYs版一〇〇式機関短銃、それでは早速見ていきましょう。

左側面です。

モデルにしたのは前期型、ベースは東京マルイ製の電動ガンBOYs版H&K MP5A5です。

マガジンは上記のMP5A5のものを使用します。

もうこの時点で「電動ガンBoys」と言わなければ電動ガンBoysと気が付きません。

右側面です。

全体のサイズは計測していませんが、フルサイズに近いと考えられます。

スリングもお手製の布スリングになります。

左側面から見た銃身周辺です。

フラッシュハイダーと銃身の放熱フィンは技術的問題で再現できなかったそうですが、前期型及び特型特有の複雑な部分を見事に造形しており、着剣装置は実物銃剣が取り付け可能です。

ちなみにこの辺りで最も手間取ったのはバレルジャケットの穴空けだそうです。

同じく左側面から見たレシーバー周りです。

マガジンハウジング周辺です。

私が所有する一〇〇式機関短銃 電動ガンは左側給弾のAGM製ステンMk IIのマガジンハウジング及びチャンバーを流用していますが、こちらはMP5A5の給弾口を左側にする改造を施し、マガジンハウジングも新しく作成、マガジンキャッチもMP5A5のマガジンが無加工で使用できるようにしています。

リアサイトです。

覗くとこんな感じです。

ズレているのは私の撮影がヘタクソなだけです。

左側面から見たストックです。

削り出しのリアルウッドです。

曲線がいいですね!

木製ストックは三分割で接着し、作成されています。

バッテリーはベース同様単三電池6個を使用、バットプレートを外してストック内に収納します。

単三電池で動く、というのがミソです。

右側面にあるコッキングハンドルです。

コッキングハンドルは可動式で、内蔵されたゴムの力で閉鎖しようとします。

また、画像のようにコッキング状態で固定することも可能です。

隙間からメカボックスが見えますね。

排莢口です。

ホップ調整は排莢口下とストックの隙間に細い棒を入れて調整します。

10歳以上用トップレベルの実力を持った、ハイポテンシャルなボーイズサイズの電動ガン。

<一〇〇式機関短銃 前期型>

日本軍が制式採用した、唯一のサブマシンガン。

(東京マルイのカタログ風)

まさかの電動ガンBoys版一〇〇式機関短銃の登場で私は度肝を抜かれました。

作者様は「電動ガンBoys版九六式軽機関銃や九二式重機関銃のフルスクラッチにも挑戦してみたい」とのことで、今後の電動ガンBoysのラインナップ追加に注目です。

「フルスクラッチ 電動ガンBOYs 一〇〇式機関短銃 前期型【突撃! 隣のトイガン】」はこれで以上です。

2014年12月27日

Viva Arms / Rock ZB vz.26 電動ガン(ZB26、チェコ機銃、チェッコ機銃)

名称:ZB vz.26 / ZB26(Wikipedia)

タイプ:電動ガン

メーカー:Viva Arms(販売元:Rock)

全長:1,170mm

重量:5.8 kg(マガジン込み)

使用バッテリー:ミニ

価格:99,000円(新品購入)

今回ご紹介するのはViva Arms製 ZB vz.26 電動ガンです。

「ZB26」と呼ぶ方がメジャーでしょうかね。

浴に言う「中華製」です。

実銃においては、日本軍でチェコ機銃やチェッコ機銃などと呼ばれ、中国軍から鹵獲したZB26を「チ」式七粍九軽機関銃で準正式採用して運用した他、完成度の高さから様々な軍や時代で使用され、新設計の銃の参考にも使用された名銃です。

ZB26の電動ガンは他にも「Arrow Dynamic」「Mith」「A&K」「Apple Airsoft」など、多くのメーカーから出ていますが、前述のメーカーのZB26はすべて「製造元が同じ」か「同様の設計」であり、塗装など多少の差はありますが基本的にまったく同じ電動ガンです。

そして今回の「Viva Arms」も、同じ工場で作られたものと言われています。

私はArrow DynamicなどのZB26を新型、Viva ArmsのZB26は旧型と呼んでいます。

本記事でもその呼称で使い分けます。

ちなみにViva ArmsのZB26は発売までに色々あり、時系列で並べるとこんな感じになります。

・2010年10月頃:

【広報動画:Sneak Peak ZB-26 AEG (HD) - Redwolf Airsoft - RWTV) 】(YouTube)

Viva Armsが2011年2月発売予定で発表。

例によって発売延期される。

・2011年6月頃:

Viva Arms、開発資金調達の難航により開発中止を発表。

完成している試作品と金型を売りに出す。

後にZETA-LABが金型購入のための契約交渉をする。

・2011年9月13日

ZETA-LABがミリブロでZB26を発売すると発表(ちなみにブレンガンも同時発表)。

しかし、契約が成立していないにも関わらず発表した可能性が濃厚。

・空白期間

Viva Armsが資金調達に成功し開発可能となったため、ZETA-LABへの売却契約不成立。

ZETA-LABの勝手な行動にViva Armsが憤怒した可能性あり。

・2012年2月頃:

【広報動画:Rock ZB-26 Teaser Trailer - Redwolf Airsoft - RWTV】(YouTube)

突如RockがViva Arms設計のZB26を限定300丁で発売することを発表。

世界中のAirsoftなショップや個人が争奪戦を繰り広げる。

・2012年4月頃:

日本のショップで少数が流通し始める。

・2012年5月11日:

Y.A.S.さんはG氏からの電話連絡を受け、FIRSTに入荷していた2丁の内の1丁を購入。

【参考資料】

・Gunsmithバトン(http://www.gunsmithbaton.com/) / ブログ / ZB26の真実…(2012年3月26日投稿)

・Zeta-Lab生産(http://koko13121.militaryblog.jp/) / ZETA-LAB ZB26とブレンが同時に発行されます(2011年9月13日投稿)

Viva ArmsのZB26を知った時は「KTW製軽機関銃の約1/3の価格で軽機関銃手ができる!」と感激して貯金を始め、開発中止を知った時は落胆し、突然の予約開始に対する資金調達に難航し、早期購入を諦めていた頃にG氏から連絡を受けて閉店直前のFIRSTへ向かい、G氏とK氏から借金して購入にこぎ着けたのは最初の大イベントでしたね。

もっとも、その後は内部調整に直面するワケですが、これについては書き始めると長くなりますので別の記事に持ち越します。

前置きが長くなりましたので、そろそろ本題へ行きましょう。

左側面です。

右側面です。

素材はほとんどアルミです。

前から順番に細かく見ていきます。

まずはフラッシュハイダーです。

削り跡がガッツリ残っていますが、それはそれで味が出ています。

フロントサイトです。

外周にテープを貼っていますが、サイドガードの固定方法が「挟むだけ」という構造上、ちょっとした衝撃でもサイドガードが外れてしまい、最悪気付かない内に紛失します(紛失した方もいます)。

これはゲームで使用するための応急処置ですが、結局そのままになっています(笑)

実銃には光を取り入れる穴が開いているのですが、旧型は空いていません。

また、フロントサイト基部の固定が非常に甘かったのでシールテープを巻いて隙間を埋め、強固に固定しています。

正面から見たところです。

傾きは写真の状態が最大で、左右に対応しています。

基部にはスプリングがあり、これが開いた状態を維持するテンションとなります。

写真左に見える輪は、スリングのナスカンを通す部分です。

後ろに引いた状態の最大角度です。

銃身はよく見るとテーパーがかかっています(レシーバーから銃口に向かうにつれて、徐々に細くなっていきます)。

前に出した状態の最大角度です。

実銃がどれほど可動するかはわかりませんが、置く場所の地形が少々悪くても対応できる可動域だと思います。

新型ZB26のバイポットは角度を決めるストッパーがないため、油断するとバイポットが動きすぎて本体を地面にぶつけてしまいます。

バイポットを銃身側に畳むとこんな感じです。

しかし、畳んだ状態でも写真のように半分ほど開いています。

実銃では閉じた状態を維持するストッパーがありますが、旧型ZB26では省略されています。

旧型ZB26における畳んだ状態の固定方法が「バイポットが横に開こうとする力を利用しての固定」なので、それを理由に省略されたものと思われますが、この状態の固定は決して固くないため、衝撃を与えるとバイポットが動いて展開状態になります。

この問題はテンションの強いスプリングに変えると比較的改善できるでそうです。

新型ZB26は銃身側に畳む方のストッパーがないため、バイポットの開きを閉じることはできてもブラブラします。

キャリングハンドルです。

左右に振れます。

実物では銃身に通している土台に穴が空いていますが、旧型では省略されています。

強度的な問題かもしれません。

キャリングハンドルは曲げた状態と伸ばした状態で固定できます。

伸ばした状態は腰溜め撃ちや、サイトを覗くため銃を目線まで持ち上げる際などで使用されたと思われます。

角度の調整はキャリングハンドルを引っ張ってストッパーを解除してから行います。

新型ZB26は角度固定のストッパーが省略されているため、キャリングハンドルの役目をあまり果たせません。

キャリングハンドルを銃身に固定するストッパーは写真のイモネジだけです。

このイモネジが外れると前後に動いてしまい、残念な状態になります。

キャリングハンドルを頻繁に使用していた方でここが破損したという話があったそうなので、酷使は避けた方がいいと思います。

チャージングハンドルです。

電動ガンとしては飾りですが、スプリングが入っているのでコッキング操作を楽しめます。

ちなみに、コッキングハンドル側にあるネジが他と異なっていますが、これはネジ穴が破損した時の処置でこうなっています。

実銃では銃身の脱着をするための固定レバーです。

これはロック状態です。

上に上げるとロック解除になりますが、旧型の銃身はこれだけは外れず、別の固定ネジも外すことで初めて外れます。

新型ZB26では実銃と同じ機能が再現されていますが、外れるのはアウターバレルだけでインナーバレルは残ります。

また、不意にレバーが動いて動ロックが解除された際に、電動ガンを落としたという事故もあったそうです。

サイトを覗いた状態です。

ボックスマガジンがレシーバーの上にあるので、フロントサイトとリアサイトは左にオフセットされています。

リアサイトはダイヤルを回すことで上下に調整できます。

左右の調整はできません。

写真の状態は下げ切った状態です。

最大まで上げた状態です。

ダイヤルには数字が入っています。

最大状態は「10」です。

数字の範囲は「1~10」ではなく「3~10」となっており、下げ切った状態には数字が入っていません。

ダイヤルを回す際のクリック感はなく、少し固めの蓋を回しているような感じです。

また、ダイヤルが大きいですので、ゲーム中でも微調整がしやすいです。

新型ZB26は上下だけでなく左右の調整もでき、ダイヤル回しも軽くなってクリック感も加わりましたが、ダイヤルの数字は省略されています。

マガジンハウジングにはダストカバーがあります。

上から給弾する構造上、ゴミが入りやすいのでその対策ですね。

スライドするとチャンバーノズルとホップ調整部が見えます。

ダストカバーはスムーズに動くのですが、少々スムーズ過ぎて傾けると動きます。

チャンバーノズルの前にあるイモネジがホップ調整で、イモネジで直接ホップパッキンを押すタイプです。

旧型ZB26においてはここが非常に悪名高いですが、それについても別の記事に持ち越します。

レシーバー裏からはチャンバーが見えます。

実銃で言うところの排莢口ですが、ダストカバーはありません。

クリップはリアルウッドで、素材はラワンです。

トリガー周りです。

セレクターはセーフティーとフルオートのみです。

セレクターを左に動かしたフルオートにした状態です。

実銃ではセレクターを下にするとセミオートになります。

ストックです。

こちらもリアルウッドで、素材はラワンです。

個体差なのかはわかりませんが、私の個体のこのラワンは品質が悪く、何も考えずに使用すると木目に沿って割れてしまう危険があります。

また、木製ストックの固定はレシーバー側からの木ネジ2本で行いますが、素材の悪さに加えてネジの長さも足りなかったためネジ穴が崩壊しました。

現在は適切な長さのネジに交換し、さらにアンカーと強力な接着剤を使用して強固に固定してます。

ストックを分離させなくても分解結合はできますので、こうなりました。

バットプレート側にあるコレは肩当てです。

上から見るとこんな感じです。

展開した状態です。

実銃では射撃姿勢の維持に役立つ部品ですが、この電動ガンには反動がないので気分用です。

M14にも似たような用途のものがありますので、M14を知っている方には「M14に付いてるアレと似たもの」と説明すればすぐ理解してくれます。

しかしこの肩当て、実銃と比較した場合、角度がかなり浅く、また内側に少々曲がっているものがこちらでは水平です。

そして固定が甘く、すぐ前に倒れてしまいます。

これをよく思わなかった方は改良を加えていますが、面倒臭がりな私はそのままにしています。

新型ZB26はさらに実銃の形状に近づけた形状となりましたが、肩当てがバットプレートのストッパーになってしまいましたので実用できなくなっています(肩当てを展開するとバットプレートが外れます)。

ストック右側面にあるスリングスイベル周りです。

実銃とはまったく異なる形状をしています。

写真ではパーツの裏に隠れているので見えませんが、スリングスイベルの輪は繋がっていません。

気付いていない方がスリングを装着して持ち上げた際、重さに耐えきれずに外れて本体を落とすという事故があったそうです。

ですのでスリングで吊る際は改良する必要がありますが、私の個体では木製ストック自体が負荷に耐え切れず破損すると思います。

バットプレートです。

旧型ZB26はネジ留めです。

新型ZB26は肩当ての解説で述べたように、肩当て自体がバットプレートのストッパーです。

ネジを外すと外れますが、私の個体は当初無理やり付けたのかと思うほど固く、かなり強く引っ張らなければ外れませんでした。

バッテリーはミニを使用、新型ZB26のようにバッテリースペースは広くなく、バーストコントロールユニットを入れる余裕はありません。

バットプレート固定のネジを通すナット(スピンサート)ですが、これの固定が緩かった個体は衝撃でバットプレートごと外れてしまう問題があり、例えばキャリングハンドルを持って移動している最中に外れ、それに気づかず移動し続けた結果どこで落としたのかわからず紛失したという事故もありました。

私の個体は幸いネジを締めなくても少々のことでは外れなかったので、この問題には遭遇しませんでした。

それを知って以降は強力な接着剤で固定しています。

続きまして、マガジンです。

最初から3本セットでしたのでお得感がありましたが、予備マガジンが発売されなかったので純正マガジンは3本だけです。

マガジンは東京マルイのM14マガジン系ベースの独自型で、装弾数は約160発、スプリング式のノーマルマガジン(強制給弾マガジン)です。

新型ZB26は多弾マガジンが標準搭載となり、形状もも実銃を意識したものになりましたが、私はノーマルマガジンの方が好みなので旧型ZB26で満足しています。

ノーマルマガジンを作る際も、ベースを選べば安価に済みます。

パッと見るとM14マガジンですが、前後に突起があります。

東京マルイのM14系マガジンにはこの突起がありませんので、使用する際は突起を作る改造が必要です。

で、このマガジンですが、こちらも色々と悪名高いです。

理由は「突起がABS製なので、給弾口側の薄い突起が摩耗、破損しやすい」です。

この写真のマガジンも破損したので修復しています。

破損状態です。

破損した突起の欠片があれば何とか修復できますが、このマガジンはゲーム中に破損して欠片も紛失したため元には戻せなくなりました。

私所有のマガジンは3本中2本が破損しました。

対策としては、金属板など、頑丈な素材で新しい突起を作るなどがあります。

この突起はマガジンの脱着で最も負担が掛かります。

何故このような部分を柔いABS製にしたのか・・・開発予算的な問題でしょうか。

私の個体は突起が入るスペースを削ってクリアランスを広げています。

後部の突起はマガジンキャッチ側です。

マガジンキャッチは奥に押すと解除されます。

発売当時の日本では、特に日本軍装備をする方々から熱狂的に迎えられて運用された旧型ZB26ですが、特に新型ZB26が発売してからはほとんど見なくなりました。

「より完成度の高い新型ZB26に更新した」なども考えられますが、私は理由の1つでこう考えています。

「内部調整の難易度が非常に高い」

ここまでエラそうな文章を並べてきましたが、私の旧型ZB26は「G氏+K氏+某ガンショップ調整品」、悪く言い換えれば「他人に丸投げ調整品」です。

「分解初心者が海外製エアガンを購入するのはナンセンス」とよく言われますが、

・ZB26の電動ガンを国内メーカーが出すワケない!

・K.T.W.製の九六式・九九式軽機関銃は敷居が高い!!

・ZB26なら九六式軽機が採用される前の時代から終戦まで使用できる!!!

・他の時代や装備でも応用が利く万能な軽機関銃の電動ガン!!!!

・マガジンも上からだし!!!!!

・これは買わざるを得ない!!!!!

という勢いが出来上がっている私は聞く耳を持たずに購入しました。

なお、現在の旧型ZB26は元気に動いています。

売り文句は「最低限の調整と修理以外はViva Armsオリジナルの状態を維持している」です。

これは意外と珍しいのでは、と勝手に思っています(笑)

次回! になるのかはわかりませんが、次の旧型ZB26に関係のお題は「恐怖の調整・修理編」でお送りします。

「Viva Arms / Rock ZB vz.26 電動ガン(ZB26、チェコ機銃、チェッコ機銃)」はこれで以上です。

ああ、そういえば、旧型ZB26の「電動ガンとしての感想」を書いていませんでしたね。

これからZB26の電動ガンの購入を考えられている方は、新型ZB26の選択をを非常に強くお勧めします。

いえ、新型ZB26を購入してください。

旧型ZB26を購入すると、愛情が無ければ高確率で心が折れます。

2014年12月25日

個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 一〇〇式機関短銃 前期型 電動ガン 2012年9月生産型 2014年5月改修版

名称:一〇〇式機関短銃 前期型(Wikipedia)

タイプ:電動ガン

メーカー:個人ガンスミスM様

ベース:AGM ステンMk II 電動ガン

全長:約870mm

重量:約2.6kg(マガジン、バッテリー無し状態)

使用バッテリー:ミニ

今回は私が所有する

メーカーは個人ガンスミスM様、ベースはAGM製 ステンMk II、モデルは前期型です。

この電動ガンは過去の記事で取り上げていますが、2014年5月に個人ガンスミスM様の元へ里帰りした際に改修を受け、仕様が少し変わりました。

(実際はFETを暴走させて機関部が損傷してしまい、修理に出したのが始まりですが)

【過去記事】

・個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 一〇〇式機関短銃 前期型 電動ガン

上記の写真が改修前の状態です。

ちなみに個人ガンスミスM様の代表作となる一〇〇式機関短銃 電動ガンの1号機が完成したのは2012年4月、私の個体は同年9月の生産モデルで、数で言うと2号機になります。

上がT氏所有の1号機(改修三型にカスタムされています)、下が私の2号機です。

それでは改修後の外観写真を見ていきましょう。

左側面です。

右側面です。

改修前の外観写真はこちらです。

左側面です。

右側面です。

いかがでしょうか?

答え合わせです。

外装の改修は5ヵ所あります。

まず1つ目の改修部分は銃身周り全般です。

改修前では全体のバランスを取るため寸法を大きめにしていましたが、改修後は現行版の寸法(タナカ製モデルガンに近い寸法)になっています。

銃剣の着剣は、手持ちの実物三十年式銃剣末期型で試したところ、最後まで入りませんでした。

寸法的には着剣装置を小加工すれば解決する範囲ですが、着剣するつもりはないので現状で問題ありません。

また、改修前のバレルジャケットは塩ビパイプでしたが、改修後は金属製になり、銃身周りはフルメタルとなりました。

フロントサイトの形状も変わっています。

改修前は円錐型でしたが、改修後は実銃と同じ長方形型になりました。

土台とサイドガードも高くなっています。

右側面から見たバレルジャケット周辺の改修前と改修後の比較です。

2つ目の改修部分はレシーバーのコッキングハンドル周辺です。

改修前はコッキングハンドルがボルト解放位置にあるだけでしたが、改修後は銀色のアルミプレートが入っている溝が追加され、コッキングハンドルの位置は閉鎖位置に変わりました。

コッキングハンドルは引き続き無可動ですが、アルミプレートがボルトのように見えますので雰囲気は改修前より一層向上しています。

4つ目の改修部分はトリガー周りです。

改修前のトリガーは素材となったAGM ステンMk IIをそのまま使用していましたが、改修後は実銃を意識した形状になりました。

それに合わせ、トリガーガードの形状も同じく実銃を意識した形状に変わりました。

5つ目の改修部分はリアサイトの可動化です。

改修前は無可動の固定サイトでしたが、改修後は上下調節ができるようになりました。

角度の調整部分は意外なことにゴム製です。

ゴムの抵抗で角度を固定しますが、しっかり固定されますので十分実用的です。

このアイディアはイイと思います。

以上が外装における変化です。

次に、内装の改修部分を解説します。

内装の改修部分はセーフティーです。

改修前は物理的にトリガーをロックしてセーフティーを掛けるタイプでしたが、改修後は電気回路を遮断してセーフティーを掛けるタイプになりました。

これはセーフティー状態でも通電状態故に、FETが暴走した時の応急処置が配線切断以外なかったという問題を改善するための処置でもあります。

破損したFETも個人ガンスミスM様製の新型に交換して頂きました。

関係ない話ですが、「一〇〇式機関短銃を装備した陸軍落下傘部隊装備を、いつかやってみたい」と思っていた時、T氏に先を越された際は正直「やられた!」と思いました(笑)

「それっぽい形になっていればいいかな」と思っていた私と異なり、研究に研究を重ねて投資も自作も辞さない不屈のT氏にはとても感服しました。

多分アレで最近流行りのタクトレというものに参加してもイイ線に行くのではないでしょうか。

タクトレ参加者「あの日本兵、スンゲぇタクティカルだぞ!」

いつの日か実際の装備姿を見てみたいものです。

最後に、2014年3月生産型との両側面比較画像を掲載します。

【過去記事】

・個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 一〇〇式機関短銃 前期型 電動ガン 2014年3月生産品【突撃!隣のトイガン】

【2012年9月生産型 2014年5月改修版 左側面】

【2014年3月生産型 左側面】

【2012年9月生産型 2014年5月改修版 右側面】

【2014年3月生産型 右側面】

「個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 一〇〇式機関短銃 前期型 電動ガン 2012年9月生産型 2014年5月改修版」はこれで以上です。

2014年12月22日

個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 三八式騎銃 エアコッキングガン【投稿!私のトイガン】

名称:三八式騎銃(Wikipedia)

タイプ:エアコッキングガン

メーカー:個人ガンスミスM様

ベース:東京マルイ VSR-10 リアルショック エアコッキングガン

全長:約966mm

重量:2,600g(スリング・マガジン込み)

写真受取日:2014年9月30日(火)

撮影場所:個人ガンスミスM様工房

個人ガンスミスM様から新作の「三八式騎銃(騎兵銃)」の写真を頂きましたのでご紹介します。

開発に関するお話も聞いていますので、それも合わせてお話していきます。

左側面です。

外装各部はタナカ製 三八式騎銃 ガスガンの寸法をベースとし、さらに実銃に近くなるように形状調整が加えられています。

ストックはもちろん木製、リアルウッドです。

右側面です。

銀色に輝くボルトを見ると「ああ、VSR-10かAPS-2をベースにしているんだな」と感じます。

右側面から見た着剣装置周辺です。

タナカ製のこの部分はアウターバレルが実銃より長いため銃剣を着剣しようとすると途中で引っかかってしまいますが、個人ガンスミスM様製の同部分は実銃同様の寸法になっているため、カチッと着剣することができます。

素材はアルミで、強度にも問題はありません。

クリーニングロッドはイモネジを外すことで脱着できます。

この部分は六研製の頃から変わっておらず、三八式騎兵銃のトイガンの不思議の1つとなっています。

一説では「寸法を変えて実物銃剣を着剣できないにするための処置」と言われていますが、1971年(昭和46年)に三八式騎銃 モデルガンと同時発売された三八式歩兵銃 モデルガン及び後にバリエーション展開した日本軍小銃の銃身は延長されておらず、タナカ製に至る現在も三八式騎銃だけはそれを貫いています。

ちなみに三八式歩兵銃のモデルガン第1号は1965年(昭和40年)発売の中田商店製(製造は旧・ミロク銃器製作所とのこと)だそうです。

左側面から見たリアバンド周辺です。

こちらもアルミ製です。

写真右側の木製ストックにスリットのような隙間がありますが、これはホップ調整用の溝で、ここに六角レンチを入れて調整するそうです。

VAR-10と同じ構造でしたら、おそらく六角レンチを差し込み前後に動かすものと思われます。

必要最低限のデフォルメで外観に与える影響も抑えています。

リアサイトはしっかり可動します。

レシーバー左側面にはVSR-10の刻印が残っています。

右斜め上から見たところです。

レシーバーは大胆に加工し、VSR-10の面影はほとんど消えています。

ボルトハンドル周辺です。

セーフティーノブのチェッカリングは省略されていますが、可能な限り実銃の形状を求めた造形となっています。

ボルトハンドルも新規で作られています。

リアルショックをベースに作られた個体では、時折「射撃時の衝撃に部品が耐えられず破損したので衝撃をオミットした」というトラブルを聞きますが、こちらの各部は衝撃に十分耐えられる強度で作られているので気にせずガンガン撃てます。

左斜め後ろからのバットプレート周辺です。

スリングスイベルはフロントバンド同様強度はしっかりしており、実際にスリングを通して吊っても問題ありません。

バットプレートも同様です。

画像では確認しにくいですが、ストックの上下二分割接合も再現されています。

次は給弾ルートについてです。

VSR-10をベースにライフルを作る上での大きな障壁となるのがマガジンで、そのままの構造を使用しようとするとマガジンとマガジンリリースボタンが下側で露出するため、外観に大きな影響を与えます。

それを解決するため個人ガンスミスM様が採用したのはショットシェル式です。

マガジンハウジングと一体化させたベースプレートの近くまで給弾ルートを延長し、ベースプレートを閉めるとショットシェルも隠れるようになっています。

その代償として給弾ルート内での残弾が増えるため残弾処理が少々面倒になりますが、外観に与える効果は絶大です。

ベースプレートをマガジンの蓋にするという方式はK.T.W.製でも採用されていますね。

ただ、K.T.W.製の三八式系列は実銃同様ベースプレートが完全に外れてしまい紛失の危険がある一方、個人ガンスミスM様は九九式系列と同様のヒンジ式にしています。

ショットシェルは弾薬盒に無加工でスッポリ入り、嵩張るものでもありませんので携行にも便利ですね。

VSR-10ベースにおける多くの試みが新たに搭載された意欲的な作品「VSR-10改造 三八式騎銃 リコイルショック付き」、今後の作品も楽しみです。

個人的にですが、新次元システムをさらに搭載すると「WWII期のボルトアクションライフルでリアルウッド、部品の大部分が金属製、リコイルあり、さらに銃声も聞こえる!」という感じで、より興味深いものになりそうです。

【参考動画:東京マルイ【ガンサウンド搭載】VSR-10 プロハンターG】(YouTube)

【参考動画:Firing the Japanese Arisaka Type 38 Carbine】(YouTube)

【陸軍落下傘部隊装備に身を包み、個人ガンスミスM様製 三八式騎銃を構えてご満悦のT氏】

「個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 三八式騎銃 エアコッキングガン【突撃! 俺のトイガン】」はこれで以上です。

2014年07月25日

セミスクラッチ MP18 / ベ式機関短銃 電動ガン【突撃!隣のトイガン】

名称:MP18(Wikipedia)

タイプ:電動ガン

メーカー:個人製作(セミスクラッチ)

全長:不明

重量:不明

発見日:2014年7月13日(日)

発見場所:大阪府 CQB FIELD BUDDY(ウェブサイト)

【注意】

本ページはドイツ語アルファベットを掲載していますので、お使いの環境によっては正しく表示されません。

この日、日本海軍陸戦隊装備で来ていた知人B氏が自作のMP18 電動ガンを持ち込んでいました。

ドイツから輸入して研究や実戦投入をした日本軍からはベルグマン自動短銃、ベ式、べ式自動拳銃、ベ式機関短銃、獨國一九一八年式機関短銃など様々な呼称を付けられています。

MP18といえば、第一次世界大戦末期の1918年3月下旬から始まったドイツ軍最後の大攻勢「ルーデンドルフ攻勢」に集中投入され、塹壕内における接近戦で絶大な威力を発揮した新兵器です。

左側面です。

ベースになっているのは2丁の電動ガンで、上半分(機関部)がAGM製 ステンMk II、下半分(ストック)が正式名称不明の中国製 M2カービン(らしきもの)です。

バレルジャケット周辺です。

素材は金属筒で、穴空け加工も1つ1つ丁寧にされています。

斜め下から見た状態です。

レシーバー周辺です。

トリガーの上にある穴は元々ネジがあったのですが、ゲーム中に外れてしまったそうです。

AGM ステンMk IIにはトリガーセーフティーがありませんので、トリガーを引く方向にモノを挟んで物理的にトリガーを引けないようにしています。

M2カービンについていたセレクターはオミット、マガジン挿入口など不必要な穴はパテで埋めて再塗装しています。

レシーバー上面です。

この辺りはAGM ステンMk IIそのままです。

ストックです。

元々あったオイラーを入れる部分は不必要になりますので、同じくパテで埋めて再塗装しています。

バッテリーはバットプレートを外してストック内に入れます。

対応バッテリーはミニバッテリーです。

右側面です。

MP18といえば、ルガー P08用の32連装スネイルマガジンを装着した姿が印象的ですが、それを再現したマガジンもありました。

東京マルイ製 vz.26 電動ガン用の多弾ドラムマガジンとAGMのマガジンが合体しています。

調整はしっかりされており、巻き上げ不良もなくスムーズに給弾します。

マガジンを入れるとこんな感じです。

このアンバランスな雰囲気がいい感じです。

当時のドイツ軍もこのバランスの悪さを気にしていましたが、戦局が戦局なので時間がないことや、欠点より利点の方が多いなどといった理由でそのまま採用、実戦投入されました。

今年は第一次世界大戦開戦から100年目の年ということで、それをきっかけに当時を色々調べるようになった私ですが、MP18はまさにタイムリーなものでした。

シュトース・トルッペ(Stoßtruppe)姿でMP18を持ってゲームに参加する日を楽しみにしています(無茶振り)。

「セミスクラッチ MP18 / ベ式機関短銃 電動ガン【突撃!隣のトイガン】」のご紹介は以上です。

2014年07月19日

個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ カルカノ M1891 エアコッキングガン【投稿!私のトイガン】

名称:カルカノ M1891 / カルカノ M91(Wikipedia)

タイプ:エアコッキングガン

メーカー:個人ガンスミスM様

全長:約1,295mm

重量:不明

撮影日:2014年7月5日(土)

撮影場所:大阪府 TRENCH(ウェブサイト)

普段のサバゲやイベントで私が注目したトイガンを

写真の提供元はWWIIイタリア陸軍歩兵装備をしている知人M氏で、ご紹介するのは個人ガンスミスM様製のカルカノ M1891のエアガンです。

カルカノのエアガンといえば、カスタムガンメーカーで有名なエルベ・ヴェルケが2014年7月現在、次期開発リストに「カルカノ M1891 カービン」を入れていますが、今回ご紹介する個人ガンスミスM様製のカルカノはフルサイズ(基本サイズ)の「カルカノ M1891」になります。

ベースは東京マルイ製 VSR-10 エアコッキングガンです。

右側面です。

まず目に付くのはこの長い全長ですが、よく「長い」と言われる三八式歩兵銃より19mm長い1,295mmです。

銃口周辺です。

パッと見た感じでは三八式歩兵銃の初期型と似ていますね。

実物及び複製銃剣が着剣できるかはわかりません。

リアバンド周辺です。

この辺りも三八式歩兵銃に似ています。

リアバンドのスリングスイベル部です。

左側面のリアサイト先端下にあるホップアップ調整レバーです。

あまり目立たないように、必要最小限のスペースで収められています。

リアサイトの右側面です。

数字の刻印は省略されていますが、側面の溝は可能な限り再現されています。

某レイ「こいつ…動くぞ!」

リアサイトはしっかり可動します。

マガジン挿入口です。

マガジンはVSR-10用をそのまま使用するため、マガジン装着部分はデフォルメせざるを得ません。

しかし、ここでも個人ガンスミスM様は外観に配慮し、側面から見ても極端に目立たないように配慮した設計になっています。

ストック後方部です。

他の作品における木製ストックの例に漏れず、非常に丁寧な仕上がりです。

私だけかもしれませんが、暗い所でパッと見せられたら三八式歩兵銃と間違えそうです。

機会があれば直接取材と共に比較してみたいですね。

写真紹介はこれで以上になります。

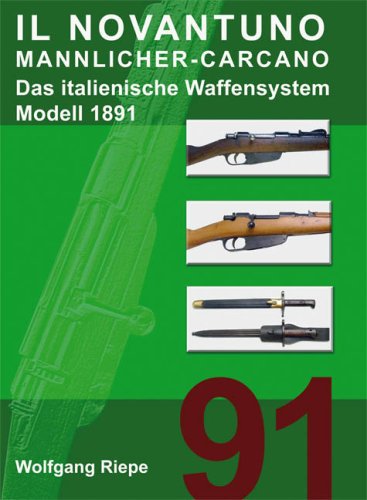

このカルカノ M1891のエアガンの開発においては、ドイツから輸入したカルカノ専門書「Il Novantuno Mannlicher-Carcano: Das italienische Waffensystem Modell 1891(意訳: イル・ノヴァントゥーノ・マンリッヒャー=カルカノ: イタリアのM1891の武器構成)」に掲載されている実銃の解体図を参考にしています(イル・ノヴァントゥーノ はイタリア語で「91」という意味)。

当初はカルカノ M1891の無可動実銃を見本にする予定でしたが、入手の目途が立たなかったのと、偶然輸入書籍リストで上記の専門書を発見したことからM氏が在庫を探し、輸入しました。

内容はもちろんドイツ語のみですが、必要な部分をM氏が日本語に翻訳し、それを開発資料として個人ガンスミスM様へ送りました。

この本には各種パーツの構成や寸法だけでなく、ストックの断面図など、無可動実銃でも簡単には知りえない情報も詳細に記載されていたことから、個人ガンスミスM様も「構造上アレンジした部分を除けば、すべてにおいてほぼ実銃と同じ寸法で完成できた」と謳っていました。

エルベ・ヴェルケ(及びそれをコピーしたArrow Dynamic)製ベレッタM38A モスキート 電動ガンで遊ぶのももちろんいいですが、一般歩兵を選ぶなら小銃装備が一番しっくりきますね。

これにて「個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ カルカノ M1891 エアコッキングガン」のご紹介は以上です。

2014年07月18日

個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 十一年式軽機関銃 電動ガン【突撃!隣のトイガン】

名称:十一年式軽機関銃(Wikipedia)

タイプ:電動ガン

メーカー:個人ガンスミスM様

全長:約1,100mm

重量:約8kg

発見日:2014年5月3日(土・祝)

発見場所:埼玉県 デザートストーム川越(ウェブサイト)

WWII軍装サバゲ「PHS-4」で久しぶりにお会いた個人ガンスミスM様に「アレって持って来てますか?」と質問したところ、「もちろん持って来てますよ」と即答されて数分後に現れたのが、今回ご紹介する十一年式軽機関銃の電動ガンです。

完成を知った当時は「(失礼ながら)これを作るとは思わなかった」と本気で驚いた大型品です。

ちなみに私が現在知る限りの十一年式軽機関銃のメーカー製トイガンは、2009年前後に発売されたと思われるエルベ・ヴェルケ製デコガン(ABS樹脂製、2014年7月現在再生産予定なし)、2012年に一部で開発開始を噂され一部で開発中止や開発継続を噂されているCAW製電動ガン(全金属削り出し製)、2012年頃から2014年7月現在も徐々に開発が進んでいるらしいアドベン(ADVEN)製デコガン(ABS樹脂、一部金属製)の3丁があります。

CAW製 十一年式軽機関銃 電動ガンの噂の発端は「ヒストリカル系サバゲー」という掲示板(http://pathoss.webdeki-bbs.com/、現在は消滅、Internet Archive版はこちら)で投稿された下記の内容と思われます。

以下該当記事の転載です。

[273] 驚き情報入電!! Name:MCmiyamoto Date:2012/03/17(土) 12:27

この前の皇軍戦にCAWの本郷社長がいらっしゃって

いたのは皆さんお気づきだとは思いますが

その際刺激を受けられたのか「おう、宮本、十一年式作るぞ」なんて事を、「はははまたぁ」なんて

その場は・まぁお酒入ってましたし・・・

そしたら昨日

「CAW 十一年式フル金属削り出しで製作正式決定だから、しかも実銃採寸キッチリするから」

だって、えええええぇ

本郷社長の場合CAWの名前を出した以上本気です。はぁぁぁスゲ〜

続報入りましたらまたココで、

本郷社長よりのメッセージ

「南部十四年式発売となりました、皆さんお買い上げ宜しくお願いします、なおショップには96式軽機

の在庫が御座います、今ならセットにてお得に

販売します。」とのことです。

該当記事の転載は以上です。

2012年3月17日の書き込みで「この前の皇軍戦」に該当するには3月11日に開催されたパトスプロジェクト主催のWWIIイベント「皇軍魂」ですね。

別ソース(2012年4月28日掲載)によると「CAW直販のみの200丁限定、予価36万円」とあり、さらに探して見つけた別ソース(2012年12月28日掲載)によると「開発は頓挫した」、もう少し探して見つけた比較的新しい別ソース(2013年11月5日掲載)によると「開発が延びているらしい、メカボは自社製との噂」とありました。

CAW公式サイトでは一切触れられていない十一年式軽機関銃の電動ガンですが、水面下で開発が進んでいるのでしょうか。

情報が出ているからには大元のソースがあるはずですが、この記事を書いている時点では一切わかりませんでした。

今後の続報に期待しましょう。

話が完全にCAW製の方に行ってしまっているので話を元に戻しましょう。

改めまして、こちらが個人ガンスミスM様製の十一年式軽機関銃の電動ガンです。

完成は確か2012年12月頃だったと思います。

素材はアルミで木部はリアルウッドです。

右側面です。

ご覧の通り大部分がアルミの塊なので、重量は8kgに達します。

放熱フィンの形状も1つ1つ丁寧に造形されています。

銃身の途中にあるカバーのようなものは、銃身を手で持つ際に添える革製防熱カバーです。

右斜め後方です。

グリップが細く、自らの重さで折れてしまいそうですが、見た目に反して頑丈です。

後ほど述べますが、ストック内にバッテリーを入れる構造でないのが強度確保の1つだと思います。

ストック部分は実銃通り、右側にオフセットされています。

オフセットされている理由も後ほどご紹介します。

左前斜めです。

銃口付近の放熱フィンもしっかり再現されています。

二脚の開閉は実物ではテンションがありますが、こちらの電動ガンは二脚の基部にあるネジの締め具合で固定と解放を行います。

強度については一度衝撃で折れてしまったそうですが、作り直した際に見直しされて強度が向上しています。

現在は通常使用する分にはまったく問題ない強度です。

左側面の後方です。

給弾ホッパー後方のコッキングハンドルは無可動ですが形状を再現しています。

それにしても給弾ホッパーの存在感が大きいですね…。

給弾ホッパー周りです。

実銃では三八式歩兵銃でも使用されている三八式実包の減装弾仕様をクリップごとホッパーの中に最大6個(合計30発)入れられる構造ですが、この電動ガンではマガジンハウジング兼バッテリーケースとなっています。

給弾ホッパーの形状の関係で使用できるバッテリーは小型なものに限られます。

マガジンは当初ショットシェル仕様でしたが、後にゼンマイ式多弾マガジンに変わりました。

さらに内部には連射速度調整回路も搭載されており、実銃の連射速度(毎分500発、毎秒約8.3発)も再現できます。

少々見にくいですが、写真の給弾ホッパーの上にリアサイトが写っています。

このリアサイトは給弾ホッパーの位置の関係でレシーバー右側面にオフセットされていますが、それにより前述のストックも右にオフセットされています。

リアサイトは確認していませんが、おそらく上下調整機能が可動します。

イベント終了後の片付け中に十一年式軽機関銃を構えて遊ぶ私です。

この電動ガンの持ち主は例の如くT氏ですが、T氏からのお話によると「個人ガンスミスM様が参考書にしている銃器本で十一年式軽機関銃のことを知り、図面を引き始めて、いつの間にか完成していた」という流れだったそうです。

T氏も「これ本当に作れるのですか?」と疑問に思っていたそうですが…現物を見た際は私と同じく大いに驚いたことでしょう。

ちなみにベースは東京マルイ製 P-90 電動ガンだそうですが、PDW(個人防衛火器)がLMG(軽機関銃)に大変身ですね(全長約2.1倍、重量約3.7倍)。

個人ガンスミスM様の意欲と技術に改めて脱帽しました「個人ガンスミスM様製 フルスクラッチ 十一年式軽機関銃 電動ガン」のご紹介は以上です。