2016年12月27日

日本軍 巻脚絆の巻き方考察 末端処理編【実演有り】

一、卷脚絆を卷くには、先つ袴の膝部を持ち、裾口を槪ね編上靴の第一鳩目の線まで引上げ、裾口を脚の外側で後ろに折る。

二、脚絆を卷くには、其端を靴に掛け靴紐を蔽ふやうにし、内より外に卷き、始めの二卷は稍堅く卷き、三卷目若は四卷目に於て、表より裏に、次に裏より表に、足の前面に於て二囘折り返し、其後は足に沿ひて卷き上げ、膝下に至り卷き終るやうにして、紐を卷き附け、其端は軍袴の外側、縫目の線で結び得る長さに折返し結び留める。

三、卷脚絆の高さは左右相等しく、紐の端は卷いた紐の下に挟み、外部に出さぬやうに注意するがよい。

ソース:兵用図書「最新歩兵須知」:昭和3年7月

日露戦争まっ只中の明治37年(1904年)に制式採用された巻脚絆は、戦後歩いて戦う兵隊さんを中心に被服の1つとして配備が広く始まり、今となっては日本兵な人がサバゲフィールドで行う恒例行事と化しています。

Google検索:巻脚絆 巻き方

YouTube検索:巻脚絆 巻き方

Google先生やYouTubeが誘導する通り、巻き方につきましては多くの方面で実演解説されています。

若干差異はありますが、大抵は「3段目で裏に折り返し、4段目で表に折り返す(元に戻す)」というのが共通です(差異につきましては当時の現場における個人や部隊統制などが関係してくると思います)。

さてさて、今回の本題「日本軍 巻脚絆の巻き方考察 末端処理編」ですが、答え自体は冒頭の説明で既に出ています。

・其端は軍袴の外側、縫目の線で結び得る長さに折返し結び留める。

・卷脚絆の高さは左右相等しく、紐の端は卷いた紐の下に挟み、外部に出さぬやうに注意するがよい。

イマドキ風な言い方にすると「紐の端は軍袴の外側の縫い目の線で結べる長さに折り返して結び、巻いた紐の下に挟んで外から出ないようにすること」という感じでしょうか。

時代によって表記の違いはありますが、陸軍のマニュアル上での説明はこの流れです(海軍はわかりません)。

で、このマニュアルを基に「多分こういう感じだろう」というイメージで実際に行ったのがこの写真です(紐は営内巻状態)。

軍袴の縫い目に来たところで紐の裏に遠し、ひたすら巻き付けています。

が、末端処理についても差異はあるようで、これはそのバリエーションの中の1つです。

もっとも、末端処理が明確に確認できる当時の写真をこの記事の投稿段階では見つかりませんでしたので後年の解説と又聞きとなりますが……。

このタイプは最後の巻き付けを3回ほどにとどめ、余った紐は上に伸ばして巻脚絆と軍袴の間に挟むものです。

1番目の末端処理と比較すると巻き付ける手間が省けますので、残りが長い時はこちらの方が楽かもしれませんね。

【ソース】

・サバゲ徒然日記(http://shiran01.militaryblog.jp/)/ 2013年02月17日:巻脚絆の巻き方(戦闘巻き)(http://shiran01.militaryblog.jp/e408558.html)

・YouTube動画「日本軍 ゲートル 脚絆 の巻き方 完全版 How to wrap WW2 Japanese Puttees (gaiters)」(https://www.youtube.com/watch?v=F1KiDVrNMgc)

・どこかで聞いた話(爆)

こちらは「中西立太著「日本の軍装 1930~1945」の巻脚絆の巻き方解説で確認できる末端処理図解を基に行ったものです。

この図解はひよっこ男爵さんのブログ「二線級〈福猫旅団〉」にも参考資料として掲載されています。

文章では説明しにくいので詳細はソースの図を確認してください(丸投げ)

図によると巻き付け場所は2ヶ所あるようです。

【ソース】

・中西立太著「日本の軍装 1930~1945」

・二線級〈福猫旅団〉(http://blogs.yahoo.co.jp/tokyo32015) / 2012年1月28日投稿:歩兵装備を揃えるにあたり…(http://blogs.yahoo.co.jp/tokyo32015/7739354.html)

次はえびふらい さんが作成した図解を基にしたタイプです。

解説を要約すると「下から一周させ、裏から上側へ出る輪を作って紐を再度裏から通し、作った輪を脚絆の裏に入れ、余った紐は巻いた紐に挟む」です(ソース画像見た方が遥かにわかりやすいです)。

輪の大きさは必要最小限にします。

【ソース】

えびふらい さんのTwitter(2015年10月14日投稿 / Google検索:こちら)

その次はウェブサイト「大日本帝國陸軍軍装雑記帳」の管理人さんが日本軍ベテランから伝授されたタイプです。

巻く側の進行方向に片結びの如く輪ができています。

こちらも輪の大きさは必要最小限にし、残りの紐は脚絆の裏に入れています。

【ソース】

・大日本帝國陸軍軍装雑記帳(http://gunsozakkicho.web.fc2.com/) / 雑記帳 / 2014.06.08 巻脚絆の巻き方

最後はブログ「うおぬま奇兵連隊」管理人さんの半井匠さんがお祖父さんより伝授されたタイプです。

お祖父さんは軍隊経験が無いそうなので民間での脚絆使用の経験から来ていると思いますが、「大日本帝國陸軍軍装雑記帳」掲載の末端処理に酷似しています。

私の模倣が間違っていなければ、輪を紐の裏で固定する以外は同じです。

【ソース】

・うおぬま奇兵連隊(http://projecttn.militaryblog.jp/) / 2013年03月13日投稿:日本軍巻脚袢の巻き方(うおぬま奇兵連隊版)(http://projecttn.militaryblog.jp/e415414.html)

(実演の出来はどうあれ)とりあえず私が把握している末端処理は6種類です。

巻脚絆の折り返し位置の説明でも述べたように、このような差異は当時の現場における個人の好みや部隊による統制などが関係してくると思います。

他にもあると思いますので、色々聞いて回るのも面白いかもしれませんね。

「日本軍 巻脚絆の巻き方考察 末端処理編【実演有り】」はこれで以上です。

2016年12月11日

【事故現場】サバゲレポート in TRENCH(大阪府):2016年12月10日

2016年12月10日(土)

〒585-0012

大阪府南河内郡 河南町加納元南746-1

TRENCH(ウェブサイト)

アウトドアフィールド

参加人数:58人

今回はCQB Limitedで出会った新たな仲間達と共に、ここ最近WWII勢が穴を掘っているフィールド「TRENCH」へ行ってきました。

「今日の参加者でWWIIな人は自分以外いないだろう」と予想していましたが、海軍さん(海軍陸戦隊)が参戦していました。

ということでフィールドマスターのご厚意で陸海軍揃って同じチームに入れて頂きました。

ちなみにWWIIのテッポウはKTW製三八式歩兵銃の他、S&T製スプリングフィールド M1903A3(エア)、SRC製MP40、東京マルイ製トンプソンM1A1がありました。

私の装備は以下の通りです。

【頭】

・古鷹屋製:昭和十三年制定 官給略帽

・実物:九〇式鉄帽(中田商店レストア)

・中田商店製:鉄帽覆後期型(安価版)

・中田商店製:鉄帽用偽装網

【上】

・オニヅカ堂製:昭和十三年制定 夏襦袢(白色)

・中田商店製:九八式夏衣

・実物:三式一等兵襟章

・古鷹屋製:昭和十三年改正 襟布

・中田商店製:帯革

・中田商店製:三十年式弾薬盒 前期型

・海外製複製:剣差し

・実物:三十年式銃剣(末期型、刀身切断合法品)

・メーカー不明複製:三十年式銃剣用鞘

・実物:昭和十五年制定 雑嚢(昭和十七年以降型)

・実物:昭五式水筒 呂号

・海外製複製:九五式被甲嚢(防毒面嚢)

・市販の白色軍手

【下】

・メーカー不明複製:防暑袴下(昭和十七年制定 夏袴下)

・中田商店製:九八式夏袴

・実物:巻脚絆(後期型、濃緑色)

・ミドリ安全(株)製:安全靴 V362 ブラウン(改造代用編上靴)

・メーカー不明複製:靴紐

【武器】

・KTW製:三八式歩兵銃 エアコッキングガン(タナカ製 負革付き)

続いてお昼ご飯の献立は以下の通りです。

・麦飯と牛缶の混ぜ飯

・きんぴらごぼう

・鯖缶

・野菜味噌汁

親の実家の倉庫から貰ってきた食器で味噌汁が飲みやすくなりました。

また、写真にはありませんが海軍さんは茹で麺と茹でジャガイモでした(茹でジャガイモありがとうございます)。

ちなみに、マイ箸を入れた場所を忘れてアタフタしていたことは秘密です(結局帰り際に鞄の底より発見しました)。

さて、肝心なゲーム中の写真ですが……フィールドへの移動中にカメラ役の携帯電話が大破してしまい撮影意欲が吹っ飛んでしまったため、まったく撮影していません。

以下、帰り際に撮影したネタ写真集です。

撮影しようと思ったもののネタが思いつかず、とりあえずポーズを取る日本兵2人です。

さらにネタが思いつかないため、とりあえず倒れてみる海軍さんです。

海軍さんの脇で同じく倒れてみる私です。

妙に生々しい写真です。

やることが思いつかないので片付けようとした時、「ちょいとそこで倒れてくれ」というリクエストが来たのでその通り倒れてみた結果がコレです。

題名「急に飛び出した何かとぶつかってしまったドライバーは急いで車外に出て確認したところ、そこには日本兵が倒れていた」

どう見ても人身事故です。本当にありがとうございました。

題名「安否を確認中の海軍さん、何が起きているのか把握できないドライバー」

お疲れ様でした!(打ち切り)

2016年12月01日

当時物 大陽堂発行 軍隊生活 営内の巻 ポストカード(平壌歩兵第77連隊)

今回は私の親の実家から出てきたポストカード「軍隊生活 営内の巻」をご紹介します。

まずはポストカードが入っていた紙袋です。

体操、飲食、敬礼、銃剣術、ラッパなどのイラストが描かれています。

裏には「大陽堂發行」と書かれています。

Google先生に聞いてみましたが、探し方が悪いのか現在も存続しているのかはわかりませんでした。

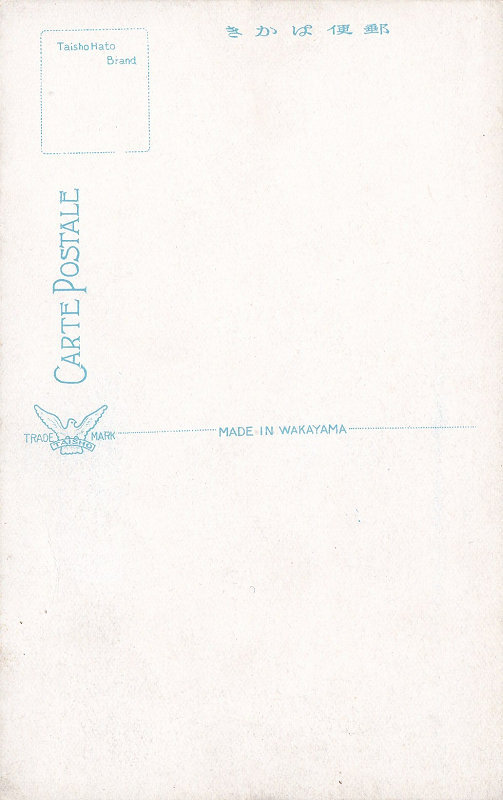

続いてポストカードの表です。

製造は和歌山県で行われたようです。

左に縦書きされている「CARTE POSTALE」とはフランス語で「はがき(発音:カルト・ポスタル)」という意味です。

何故フランス語なのかと思いましたが、調べてみると日本が明治10年(1877年)に加盟した「万国郵便連合(略称、UPU)」の公用語がフランス語というトコロから来ています(英語で「POST CARD」と書かれたタイプもあります)。

また、「MADE IN WAKAYAMA」と一緒に引かれている仕切り線の位置から、大正7年(1918年)4月以降に発行されたものとなります。

そして「郵便はかき」となっていることから昭和8年(1933年)2月以前までに発行されたものとなります。

【参考資料】

・探検コム(http://www.tanken.com/ / 古い絵葉書の時代判別法)

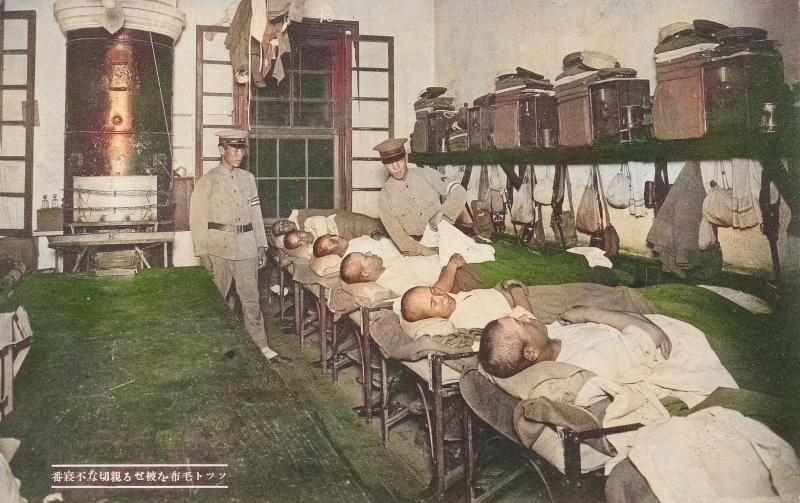

1. 【ソツト毛布を被せる親切な不眠番】

ここからはポストカードの裏に印刷されている写真の紹介です。

全部で18枚あるのですが、これが1セットの枚数なのかはわかりません。

また、本来は白黒写真ですが、知人の間で話題となった「人口知能で白黒写真に着色する技術」(正式名称:ディープネットワークを用いた大域特徴と局所特徴の学習による白黒写真の自動色付け)のデモ版を用いて自動着色してみました。

学習データを基に着色するため「この着色が正しい」という訳ではありませんが……どうもコレは緑率が高いですね…(この写真も含め、80年以上前かつ状態がよろしくない影響もあるかもしれません)。

この写真は週番腕章を付けた不眠番の兵士と就寝中の兵士を写しています。

題名で言うトコロの「親切な不眠番」は右の兵士になりますが、「見ろよ。俺、優しいだろ?」と言わんばかりのカメラ目線です(笑)

なお、解説につきましては独断と偏見で行っていますので勉強不足を起因とする間違いが存在する可能性があります(と言うより確実にあります)。

その時はこっそり再編集します。

2. 【機械化された洗濯】

左にあるのが全自動洗濯機です。

一番手前の兵士は長靴を履いていますね。

張り紙がいくつか貼られていますが、写真左端の張り紙には「親切丁寧」と書いています。

また、時計は10時35分を示しています。

3. 上【演習の汗を流す入浴】

3. 下【靴は金で履け、髪は短く、靴磨と散髪】

風呂場での写真の奥には週番腕章を付けた兵士がいます。

ちなみに私は髪の手入れも靴の手入れも怠慢全開です(鉄拳制裁)

4. 【ラツパが鳴る。オゝ衞兵交代か】

二列横隊で整列しています。

写真中央付近に並ぶ7人の兵士の軍帽には彼我識別用白帯らしきものが取り付けられています。

また、左から二番目の兵士は結構なO脚のようです。

私もそうです。

5. 【鮎呼…………異狀ありませんツ。】

異状なし報告中の場面ですね。

中央で敬礼している左の兵士は週番襷を着用しています。

襟章の連隊番号は不鮮明でわかりませんが、おそらく2桁です。

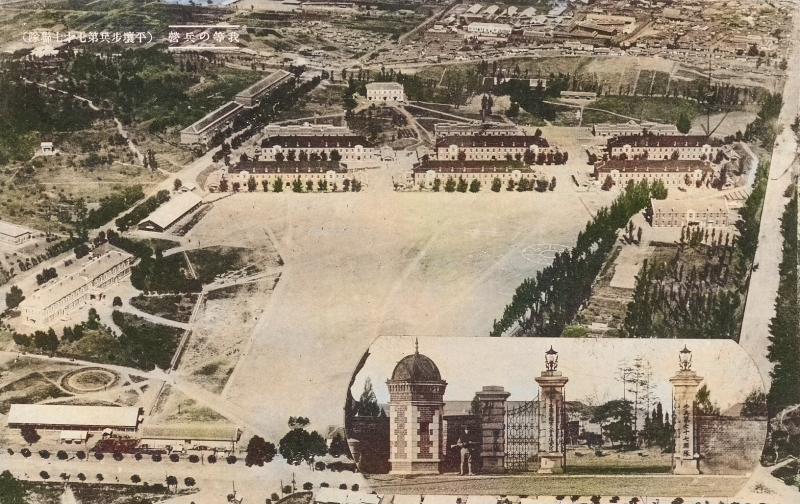

6. 【我等の兵營(平壌歩兵第七十七聯隊)】

兵営の上空と正門を写した写真です。

題名通り、この兵営は歩兵第77連隊です。

紙袋に入っていた写真は全て歩兵第77連隊で撮影されたものなのでしょうか?

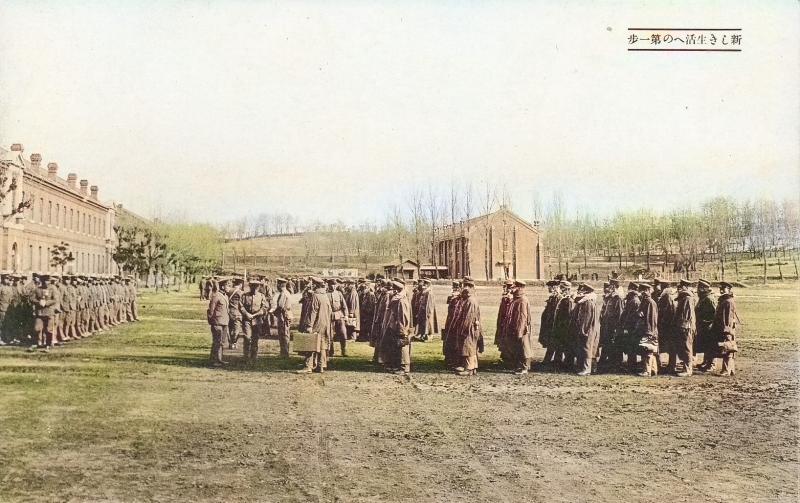

7. 【新しき生活への第一歩】

季節は寒冷期のようです。

左に並んでいる、外套を着る兵士が新兵でしょうか。

一部の兵士は軍帽以外の帽子を被っているようで、旧型水筒の姿も確認できます。

8. 【眞面目ではげむ新兵さん】

新兵の訓練風景です。

大半の兵士はマスクを着用しています。

9. 【分列式】

軍隊の礼式の一。各部隊が隊形を整えて順に行進し、受礼者の前を通るときに敬礼する。

(goo国語辞書より)

THE・丸投げです。

10. 【歩兵の魂磨ケ磨ケ、銃の手入】

小銃の手入れ風景です。

銃身内の清掃を行っていますね。

手入れを怠るとお詫びを申し上げなければなりません。

スカした美少女 もういらない

俺の彼女はM14

11. 上【班では待つてゐる、食事運搬】

11. 下【うまいゾうまいゾ、食事】

上は食事の運搬、下は食事中です。

食事中の写真の右手前に写る上等兵の襟章の数字は「77」と思われます。

歩兵第77連隊での撮影でしょうか。

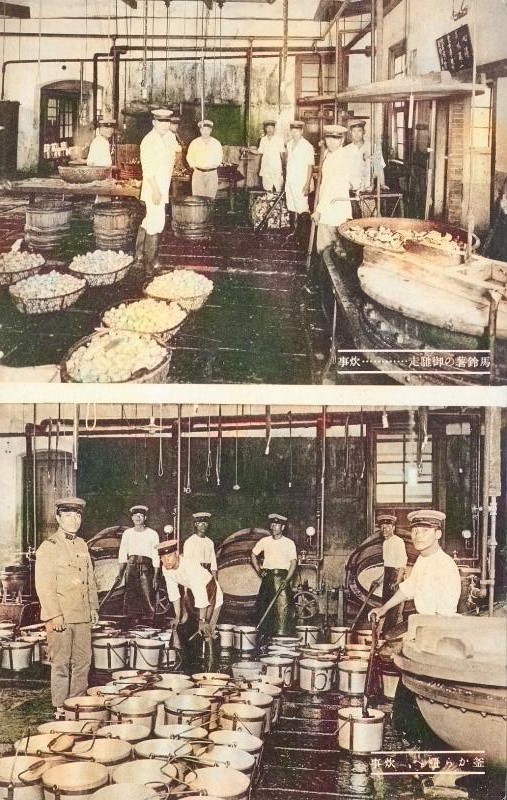

12. 上【馬鈴薯の御馳走…………炊事】

12. 下【釜から○へ、炊事】 ※「○」は文字が潰れていて判別できず

馬鈴薯はジャガイモ、ザルにはジャガイモが山積みされています。

写真右の鍋ではジャガイモを煮込んでいるのでしょうか。

下の写真は出来上がった食事を鍋から移し替えている様子と思われます。

この写真の左に写る兵士の襟章には「77」とあります。

13. 【團欒の酒保】

酒保(売店)に集まる兵士達です。

14. 【中隊の荒廢此の一彈にあり特別射擊の景況】

日露戦争の日本海海戦で有名な文言「皇国の興廃、この一戦に在り」をもじったタイトルですね。

十一年式軽機関銃で射撃訓練を行っており、射手は背嚢(少なくとも毛布、天幕、飯盒は縛着)を背負っています。

軍帽に彼我識別用白帯らしきものを取り付けているのは教官や助教、記録員などと思われます。

15. 【入隊式】

入隊式の様子です。

整列された大人数は圧巻ですね。

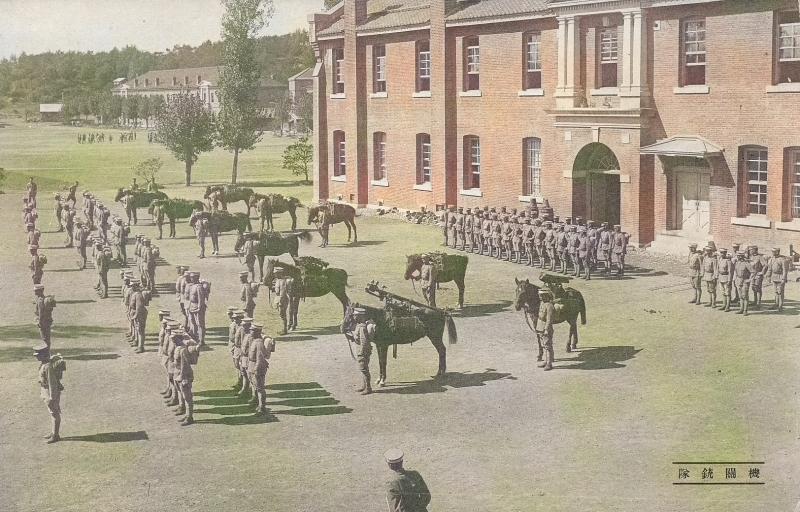

16. 【機関銃隊】

整列した機関銃隊です。

ほぼ全員軍帽に彼我識別用白帯らしきものを取り付けています。

馬には何を乗せているのでしょうか。

17. 【輝く此の肉体美】

上半身裸で体操中の兵士達です。

上の写真の左から二番目の兵士は他の兵士より角度がかなり浅いようですが、身体が硬いのでしょうか?

私はカッチカチです。

指導役らしき兵士もいますね。

また、一部の兵士は袴の色が違うようです。

18. 【劍戟の響】

最後の一枚は銃剣術の訓練風景です。

写真はこれで以上です。

6枚目の写真が歩兵第77連隊、一部の写真でも襟章に「77」の数字が確認でき、風景の共通性がある写真も少なくないことから、このポストカードは歩77の写真で構成されていると思われます。

で、何故これが親の実家から出てきたのかを考えてみましたが、親の父、つまり私の祖父は昭和10年(1935年)から昭和12年(1937年)まで歩77に所属していました。

これはつい最近判明したことです。

残念ながら私の祖父は私が物心付く前の幼少期に他界していますが、戦時中の祖父に関するものは実家に何も残っていないと聞かされていただけに、中身をペラペラ確認中に歩77の文字を見た時は驚きました。

あの時代祖父は何をしていたのか、直結するものではないものの関連品をこの目で直接見れたことはとても興味深かったです。

「当時物 大陽堂発行 軍隊生活 営内の巻 ポストカード(平壌歩兵第77連隊)」はこれで以上です。