2017年01月21日

タナカワークス Kar98k ガスコッキングガン ステアー・ダイムラー・プフ製1943年生産仕様

名称:マウザー(モーゼル) Kar98k

商品名:Kar98k bnz刻印仕様(ガスマガジン・タイプ)

メーカー:タナカワークス(ウェブサイト)

タイプ:ガスコッキングガン

全長:1,103mm

重量:約3,300g

発売日:2002年2月

価格:定価70,000円(税抜)

バトルフィールド1(Battlefield 1)の影響で第一次世界大戦におけるドイツ軍及の制式小銃「Gew98(Gewehr 98、G98)」が話題となっていますが、Gew98の後継小銃として1935年6月に再軍備後のドイツ軍に採用されたのが「Kar98k(Karabiner 98 kurz、K98k)」です。

【元画像:YouTubeにアップロードされている記録映像からのキャプチャー】

Kar98kはGew98の騎兵銃モデル「Kar98a」からの流れを持つもので、騎兵銃の名前こそ受け継ぐもののドイツ軍及び武装親衛隊に全面配備されました。

現在のドイツ連邦軍も儀仗銃として採用を続けています。

タナカのKar98kのエアガンは1980年代に発売された(と思われる)プッシュコック式の初代エアコッキングガンが始まりで、その後「F1スナイパー」や「コンバット」などバリエーション展開した後の2002年2月にモデルガンのパーツを流用したガスガンが発売され、2013年2月4日には二代目エアコッキングガンの「Kar98k Air」が発売されました。

ちなみにこれがプッシュコック式の初代タナカKar98kです。

ボルトは別のモデルのものが使用されています(元の持ち主が交換したみたいです)。

ストックは木製ですが、金属パーツはボルトなどほんの一部だけで、大多数はABS製です。

そのため非常に軽量です。

今回ご紹介するのはガスガン版で、1943年のシュタイアー・ダイムラー・プフ社製仕様の通常版です。

シュタイアー・ダイムラー・プフ社は1940年から1945年までに約965,000丁を生産したと言われています。

発売されたバリエーションに、1943年のマウザー製刻印(bfy)仕様、両刻印のビンテージブルーフィニッシュ仕様、チェコ製の小銃をKar98k仕様に改修し山岳猟兵などへ配備した「G33/40」があります。

右側面です。

元となったGew98の全長は1,250mmなので約150mm短縮されています。

ボルトハンドルはGew98がストレート型なのに対し、Kar98kはターン型になっています。

スリングの取り付け位置もGew98が下方なのに対し、Kar98kは左側面です。

スリングはタナカ純正品ではなく別メーカーの複製品を使用しています。

タナカ純正のスリングは吊れ銃や教練などでの使用に耐えきれず切れてしまいましたので、より革が厚く頑丈な複製品を選択しました。

吊れ銃から立て銃への動作中、小銃を正面に回した瞬間に切れたため、危うくKar98kを放り投げてしまうところでした。

左側面です

ストックは木製、リアルウッドです。

素材は何でしょうね?

実銃の木製ストックは主にウォールナット製又はブナ製で、単材版と積層材版(ラミネート、合板)の二種類があります。

タナカ製は前者の単材ストックを採用しています。

重量は3,300g、実銃の単材ストック型は約3,900gなのでタナカ製は実銃より少し軽いです(ラミネートストック型は約4,200gです)。

数十枚のブナ材を貼り合わせて作られたラミネートストックは単材ストックより重くなり、製造に手間が掛かりますが、単材ストックと比較すると気温や湿度の変化による変形や膨張に強くなります。

Kar98kは当初ウォールナットの単材ストックで生産されていましたが、1938年よりラミネートストックへ更新されていきました。

以降の生産型では終戦まで単材ストックとラミネートストックが混在していますので、生産工場によって異なっていたと思われます。

また、後期型からは単材ストック仕様が増えたそうです。

銃口付近です。

フロントサイトにはガードが付いています。

第一次世界大戦前後の小銃にはフロントサイトガードが付いていないものが多くあり、Kar98kも当初はありませんでした(1939年より追加)。

銃剣の着剣装置もありますが、試した限り、実物、ウィンドラス製及びヴァイスブラウレジデンツ製模造銃剣は無加工で着剣できませんでした(一説ではタナカの自主規制で意図的に寸法を変えているそうです)。

フロントバンドは初期型の形状です。

細い棒はクリーニングロッドです。

1944年から生産が始まったクリーグスモデル(Kriegsmodell)と呼ばれる末期型では着剣装置とクリーニングロッドが省略されました。

タナカ製ガスガンにおけるこの部分の素材はアウターバレルがアルミ製、フロントサイト、フロントバンド、クリーニングロッドは亜鉛合金製、ガードは鉄製です。

フロントサイトは左右にアジャストできます。

ガードはフロントサイドの土台に挟んでいるだけですが、少々のことでは外れない程度の固さはあります。

しかし過信は禁物で、サバゲやイベントなどで紛失したという話を何件か聞いたことがありますので事前に緩みを確認した方がいいでしょう。

また、個体差はありますがアウターバレルの固定が総じて甘く、私の個体は軽い力でクルクル回ります。

タナカ製の日本軍ガスライフルシリーズでも同じ現象が起きるため、タナカ製全体の持病かもしれません。

付け根にシールテープを巻くなどでして強固に固定した方がいいですね。

フロントサイトの台座の手前には実銃同様照準時の反射を防止するための細かい横溝が掘られています。

クリーニングロッドを外してみました。

使用の関係で少々曲がっています。

ネジを切っている部分を除くと全長は105mmです。

実物のクリーニングロッドは317.5mmと254mmの二種類があります。

タナカのは短いタイプと比較しても半分以下の長さです。

強度もそれほどありませんのでぶつけたり無理な叉銃をすると根元から折れる可能性があります。

とあるイベントで叉銃が崩れた際は数丁のクリーニングロッドが折れるという悲劇がありました。

実物では複数のクリーニングロッドを連結して長くすることができますが、タナカ製では連結部分が省略されています。

リアバンドです。

スリングは左横から取り付けます。

Kar系列でスリング取り付け位置を騎兵が背負いやすいように側面へ移したのは写真を見た限りGew88の騎兵銃モデル「Kar88」が始まりと思われます。

タナカ製のリアバンドは亜鉛合金製です。

リアサイトです。

ノッチ(Vノッチ)型のスライド式タンジェントサイトが搭載されています。

部品は全て亜鉛合金製です。

タンジェントサイトに刻まれている数字です。

「20」の数字で2,000mになります。

実銃の初期型では裏にも数字の刻印がありました。

2,000mに合わせた状態です。

リアサイトの左側にあるレールは1.5倍スコープ「ZF41(Zielfernrohr 41)」を取り付けるためのもので、実銃では製造中に選抜された高精度のKar98k、又は高精度を前提に製造されたKar98kにこのレールが搭載されました。

タナカから複製ZF41が発売されていますが、スコープ本体が非常に謎な造形となっています。

【画像元:タナカ公式サイトのZF41商品ページ】

個人的にはZF39とZF41をゴッチャにしたような感じと捉えていましたが、LAガンショップの商品説明曰く海外製の低反動銃用スコープをそのまま転用しているそうです。

ちなみにアメリカのNumrich Gun Parts Corp製の複製ZF41(マウント別売?)は約44,000円(現レート)です。

今は亡き海外メーカーのViva Armsからは高精度の複製ZF41がマウント込みで20,000円という破格で発売されていました(絶版)。

フロントサイトとリアサイトを合わせたアイアンサイトはこんな感じに見えます。

レシーバー上面の刻印です。

上は「ヴァッフェンアムト(Waffenamt、WaA)の623(WaA623)」、中央は「bnz.」、下は「43」とあります。

ヴァッフェンアムトは検定印で「623」はメーカーコード、「bnz.」もメーカーコード、「43」は1943年製を示します。

WaA623が示すメーカーはオーストリアのシュタイアー・ダイムラー・プフ社(Steyr-Daimler-Puch)で、「bnz.」も同社を示します。

WaA623は1940年から1945年までに同社で生産された銃器に使用されています。

レシーバー側面の刻印です。

上は「Mod 98 14015」、下は「ASGK TANAKA WORKS」とあります。

「Mod 98」は98年(1898年)式という意味です。

その隣の5ケタの数字はタナカ側でのシリアルナンバーでしょうか。

刻印の横にある大きな切り欠きは、クリップ装填で押し込むときに当たる指に配慮したものです。

機関部周辺です。

エキストラクターのみ白磨きの如くピカピカです。

タナカ製ではエキストラクターがアルミ製、それ以外は亜鉛合金製です。

ボルトを起こした状態です。

ボルトとストックが干渉する部分は切り欠きが入っています。

最大限引いた状態です。

この状態のボルトは上下左右に遊びがありますが、実銃でも遊びがあります。

これはあまりガチガチにし過ぎると砂や埃でボルトがスムーズに操作できなくなる弊害が出るためです。

タナカ製ガスガンはガスガンの特性でボルト操作は非常に軽いです。

最大限引いていますが、フルストロークはしません。

あと数cm引ければいいのですが、構造上の問題でしょうか。

気になると言えば気になる部分です。

ボルト後部です。

つまみのようなものはセーフティです。

コッキングをすると円柱が飛び出ますが、実銃ではファイアリングピンと直結しているコッキングピースです。

この状態はファイアリングピンがコックされていることを意味しています

こういう細かいギミックも再現されているのはいいですね。

Kar98k Airではこのギミックがオミットされ、コック状態で固定されています。

マイナスネジが見える側面の部品はボルトストップで、前方の部分を引っ張ると実銃同様ボルトを外すことができます。

コッキングピースの右側面には溝がありますが、これは不発時に弾薬のリムなど突起物を引っ掛けて引っ張り再コックするためのものです。

実銃では相当な力で引かないとコックされないそうですが、タナカ製でこれが再現されているかは強度に不安があるので実験していません。

軽く引っ張った感じでは、コックが可能だとしても、これも力がかなり必要な気がします。

また、不発時の他の対応として、ボルトハンドルを上げ、そのまま下げることで再コックする方法もあります。

これはタナカ製ガスガンでも再現可能です(他のタナカ製ガスガンでも構造上これが可能です)。

外したボルトです。

ガスガンはボルト内にガスルートを設けるだけなので、造形を複雑にすることができます。

ボルトハンドルの付け根にある刻印です。

小型鷲章の下に「214」の数字があります。

これはヴィルヘルム・グストロフ・ヴェルケ社(Wilhelm Gustloff Werke)が部品を検定して陸軍兵器局に通したという意味です(多分)。

ボルトに関しては「シュタイアー・ダイムラー・プフ社が製造、ヴィルヘルム・グストロフ・ヴェルケ社が陸軍兵器局が定める検定に通し合格」という流れでしょうか。

セーフティの操作です。

つまみが左にある状態ではボルト操作と射撃ができる状態です。

つまみを上にするとボルト操作はできますが射撃はできなくなります。

チャンバーから安全に弾を抜く際などに使用します。

この状態は必然的に射手の視線の邪魔となりますので「撃てない警告」にもなります。

つまみを右にするとさらにボルトも固定され、確実なセーフティとなります。

FPS「コール オブ デューティ3(Call of Duty 3、CoD3)」など一部のゲームに登場するKar98kではこの状態のままで射撃できるという間違ったモデリングとなっています(ちなみにCoDシリーズは過去3回間違えています)。

セーフティの操作は実銃同様、ファイアリングピンをコックしていない状態では上又は右へ動かすことができません。

サバゲのセーフティエリア内ではセーフティを掛けるのがマナーですが、このガスガンならまだしも、同じ構造を持つKar98k Airではメインスプリングへの負荷などで少々不便になります。

トリガーとフロアープレート周辺です。

実銃でフロアープレートを外す穴(トリガーガードの前)はタナカ製ではダミーとなっています。

タナカ製での部品は全て亜鉛金属製です。

トリガーの前にあるボタンを操作するとマガジンが外れます。

実銃でこのようなボタンはありません。

マガジンを外した状態です。

マガジンはフロアープレートと一体になっています。

また、タナカ製ではフロントのネジに緩み止めのネジを模したモールドのダミーネジがあります。

実銃ではフロントとリアのネジに緩み止めのネジがあるものと両方ないものがありますが、タナカ製のようなフロントのみのものはあったのでしょうか?

装弾数11発のマガジンです。

ドイツ軍のKar98k用弾薬盒にはオーバーサイズで蓋を閉じることができません。

予備マガジンを携行する場合は嵩張ります。

燃費はいい方で、ワンチャージで数十発撃てます。

専用のBBローダーが付属しています。

これがないとスムーズな装填が難しいです。

ホップ調整はフロントのネジの近くにある「UP」の刻印の下にあるネジを回して行います。

時計回りに回すとホップが強くなります。

また、一番上にあるネジ(タナカ製はモールドのダミー)が上から二番目のネジに対する緩み止めとして機能します。

後部周辺です。

バットプレートは同時期の他国の小銃と比較すると重厚です。

この形状は1939年前後に採用されたタイプで、それ以前は一般的な板型でした。

(多分)Kar88から採用されている、ストックに空いた穴にスリングを通して固定する方法も独特ですね。

黒いボタンのようなものは実銃でファイアリングピンとエジェクターシュラウドを分解するための部品で、ここに差し込んで回すと分解できます。

クリーグスモデルでは省略されましたが、代わりにバットプレート下部に同じ機能を持つ穴が追加されます。

タナカ製のバットプレートは亜鉛合金製です。

バットプレートの刻印です。

何度も地面に当てているため傷んでいますが、鷲章の下に「TW143」とあります。

ボルトハンドルにあった刻印同様、陸軍兵器局関係のものと考えられますが勉強不足のため意味はわかりません……。

上:実銃 初期型 1940年製(Public Domain: Armémuseum, Stockholm, Sweden.Armémuseum)

中上:実銃 初期型 新型バットプレート クリーニングロッド欠(Public Domain: Armémuseum, Stockholm, Sweden.Armémuseum)

中下:実銃 中期型 1943年製 byf(Public Domain)

下:タナカ製 ガスガン 1943年製仕様 bnz

上:実銃 初期型 1940年製(Public Domain: Armémuseum, Stockholm, Sweden.Armémuseum)

中:実銃 初期型 新型バットプレート クリーニングロッド欠(Public Domain: Armémuseum, Stockholm, Sweden.Armémuseum)

下:タナカ製 ガスガン 1943年製仕様 bnz

【動画:Viewer's Choice: Tanaka Kar98k - RedWolf Airsoft RWTV(YouTube)】

Kar98k Airが発売するまで6mmBB弾の撃てる国内メーカー製Kar98kは「タナカ製のプッシュコック式のエア」「タナカ製のガス」「マルシン製のカート式エア又はガス」ぐらいでした。

今回レビューしたガスガンはガスガンの宿命で寒さに弱く、この前野外で使用した際は5m飛んだか否かぐらいという有様でした。

2007年2月21日の改正銃刀法施行前までは0.2gで初速100m/sを越え、高初速を生かして遠くに飛ばしていましたが、施行後の適法初速仕様(私が持つ個体)は極端に初速が落ちてしまい性能がガクッと落ちてしまいました。

「プッシュコック式は今のサバゲで通用する性能にしようとすると非常に手間が掛かり、そして絶版」「ガスガンは寒さに弱く、法規制後は元の性能も悪い」「カート式も構造上弾道が不安定」という最早苦行とも言える状態で、救いの道はAPS-2やVSR-10などの機関部をKar98kに移植するしかありませんでした。

写真のKar98kは全てVSR-10の機関部が組み込まれています。

そのためタナカがKar98k Airの発売をアナウンスした際はサバゲのドイツ兵な皆様が大歓喜となり、発売後は一気に普及しました。

そして素の性能も高いため、ドイツな小銃兵は新たな脅威となっています。

私の場合は教練で振り回すか、デコガン扱いで適当に撃つかぐらいしかしません(=サバゲでは使用しません)ので性能面は完全に割り切っています。

ボルト周りのディティールはガスガンの方が優れているため、私はこちらの方が好みです。

ちなみに最近はKar98kのモデルガンに興味が湧いています。

「タナカワークス Kar98k ガスコッキングガン ステアー・ダイムラー・プフ製1943年生産仕様」のレビューはこれで以上です。

【参考資料】(参照:2017年1月21日)

・25番 銃・絵・バイクのサイト(http://taka25ban.sakura.ne.jp/) / マウザー Kar98k、マウザー Kar98k Zf41 狙撃銃

・ドイツ軍小火器の小図鑑(http://www.geocities.jp/mgkqr447/) / Kar98K 小銃

・STEINER WW.II ドイツ軍 軍装品 武器類(http://steiner.web.fc2.com/) / Mauser kar98k

・福住製作所(http://sweeper.a.la9.jp/) / Kar98k

・Mauser 98K Unofficial Web Site.(http://mauser98k.internetdsl.pl/indexen.html)

・K98k manufacturer's codes - Waffenamt - 7,92 headstamp markings and lot numbers - P codes(http://home.scarlet.be/p.colmant/german-codes.htm)

・Wikipedia:Karabiner 98k(https://en.wikipedia.org/wiki/Karabiner_98k)

・シカゴブログ(http://regimentals.jugem.jp/) / 2014年7月3日:う~ん不覚のクリーニング・ロッド

・タナカワークス公式サイト(http://www.tanaka-works.com/)

・L.A.ホビーショップ(http://la-gunshop.com/)

・ケイ・ホビー ガンコーナー ブログ(http://k-hobby.com/blog/) / 2014年6月7日:珍銃!モーゼルF1スナイパー!

・ヤブログ (YABLOG) ~yabuhiro の鉄砲日記~ 別館(http://yabuhiro0728.militaryblog.jp/) / 2009年08月02日:Mauser F-1 SNIPER (TANAKA)

・ゴボウ剣に涙はない(http://dokkon44.exblog.jp/) / 2014年11月16日:タナカワークス モーゼル98k COMBAT Ver

・その他Google検索経由で読み漁った数々の国内外資料

2017年01月15日

中田商店製 複製 / レプリカ:日本軍 三十年式弾薬盒 前期型 前盒 後盒 油缶

名称:三十年式弾薬盒 前期型 前盒 後盒 / 油缶

商品名:N-100 三八式弾薬盒

メーカー:中田商店(ウェブサイト)

価格:18,000円(帯革、銃剣差込み)

今回ご紹介するのは日本軍が(多分)明治30年(1897年)に採用した革製アモポーチ、三十年式弾薬盒です。

中田商店では三八式弾薬盒と呼ばれています。

弾薬盒は第二次世界大戦の終結まで使用されたためマイナーチェンジが何度か行われ、素材の違いなども合わせてバリエーションがあります。

弾薬盒は正面に着用する前盒2つと、背面に着用する後盒1つ、合計3つで構成されています。

前盒です。

この形状は「前期型」と呼ばれるものです。

新品状態では白っぽい色をしていましたが、使用とオイルによる手入れを繰り返した結果現在の色になりました。

また、前盒と後盒共に縫い糸の劣化でところどころ切れています。

一部は補修をしていますので、縫い糸や縫い方が純正と異なります。

側面です。

上から伸びている細いベルトは蓋を固定するものです。

背面です。

帯革(ベルト)に通すためのループが2つあります。

底面です。

上面です。

蓋を固定するベルトを通すループがあります。

後期型はループが2つになります。

蓋を固定するベルトは両側面で固定されていますが、片方の固定を外すと奥に向かって蓋を開けることができます。

見た目では両方外さないと開かなさそうですが、ワンタッチで開閉ができます。

内部です。

複製品の品質によって内装は異なりますが、中田商店製は全て一枚革で構成され、仕切りの片面を除く全てが裏革です。

実物はどのような構造になっているのでしょうか。

実物ではこの中にクリップ入りの弾又は弾が入った紙箱を入れ、前盒1つで30発(紙箱2箱)入ります。

2つ装着で60発になります。

蓋を固定するベルトに通す金具です。

真鍮製でしょうかね?

側面です。

先端は丸くなっています。

後盒です。

前盒より大型にで、見た目も異なります。

こちらも使用と手入れを繰り返していく内に色が変わりました。

背面です。

ベルトループが2つあるのは同じですね。

底面です。

前盒と異なり穴が2つ開いています。

何のための穴でしょうか?

右側面です。

左側面です。

黒いものは小銃の手入れで使用する油缶です。

蓋の固定は前盒と異なり正面の金具1つで行っています。

こちらも複製品の品質によって内装が異なり、こちらは前盒同様一枚革で構成され、仕切りの片面を除く全てが裏革です。

前盒より大きい理由は収納する弾数の違いで、後盒は60発(紙箱4箱)を収納することができます。

前盒と後盒を合わせて120発になります。

蓋を固定する金具です。

同じく真鍮製でしょうか。

側面です。

前盒と形状が異なります。

油缶です。

素材は鉄製です。

背面です。

側面です。

後盒に当たる部分は平らになっています。

底面です。

上面です。

蓋は回すと外れます。

蓋と棒は一体化しています。

気密を取るため、蓋の根元にはゴムがついています。

棒の部分は錆がかなり進行していたため削り落としました。

日本軍でサバゲをする場合、弾薬盒はデッドスペースになりがちですが、私は写真のように小型BBローダーや紙箱などを入れています。

コレにつきましては別記事で扱っています。

2016/03/01

ダミーカートを120発分満載するのが夢ですが、実現するのはいつになるでしょうね……(金銭的な意味で)。

「中田商店製 複製 / レプリカ:日本軍 三十年式弾薬盒 前期型 前盒 後盒 油缶」はこれで以上です。

2017年01月12日

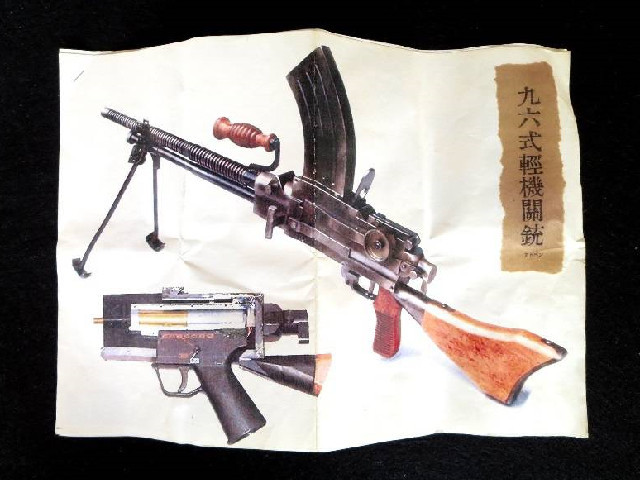

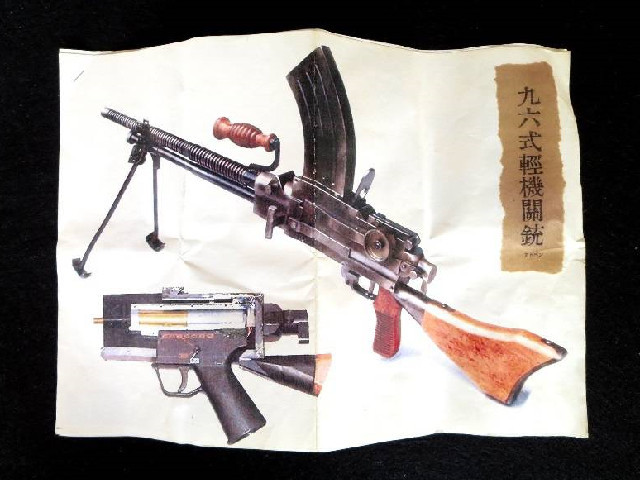

アドベン 九六式軽機関銃 ネモトガンワークス製電動ガン化カスタム(メカボ周辺編)【突撃!隣のトイガン】

名称:九六式軽機関銃

タイプ:電動ガン

メーカー:アドベン(電動ガン化カスタム:ネモトガンワークス)

全長:不明

重量:不明

発見日:2013年8月18日(日)

発見場所:和歌山県 バトルランド-1(ウェブサイト)

イベント:本土決戦1945 橋本攻防

4年前のお話になりますが、当時の写真が出てきましたのでご紹介します。

この九六式軽機関銃はネモトガンワークス(NGW)がアドベン製のキット内に東京マルイのver.3メカボを入れて電動ガン化したものです。

NGWは2011年3月11日の東日本大震災で事故を起こした福島第一原子力発電所の近くで営業していたため避難を余儀なくされましたが、宮城県柴田郡柴田町へ避難したという情報と、被災後に浅草ブラックホールで本人らしき姿を見たという情報を最後に続報が途切れました。

ウェブサイトは2012年5月21日のinfoseekの有料レンタルサーバー閉鎖の影響で消滅、2017年1月現在新たなウェブサイトは立ち上がっていないようです。

あれから6年、NGWはどうなったのでしょうか?

この写真は別の時に撮影したものですが、下から2番目の軽機関銃がNGWカスタム電動ガンです。

フラッシュハイダーが付いていますね。

ここからは当時撮影した写真です。

確か何らかの動作不良が発生して持ち主様がレシーバーを外して作業をしている時に取材撮影したと記憶しています。

ver.3メカボのモーター位置をver.7メカボのように横付けし、さらにそれをひっくり返して収めています。

レシーバー内部の下部はメカボを収めるため厚さの半分以上を削り込んでいます。

メカボの先端付近です。

パテでガチガチに固められていますね……。

これではパテを剥がさないとレシーバーからインナーバレルとメカボが外せません。

分厚く固められている部分は恐らく給弾ルートと思われます。

その左から見える、上からのネジはホップ調整のネジでしょうか。

また、インバーバレルは銃身下のガスパイプを通っています。

「ガスパイプから弾が出る」理由はコレです。

これはアドベンがBV式ガスガン仕様を発売した時も同じでしたが、おそらくこれは共に構造上の問題なのでしょう。

冒頭で掲載しているこの画像はアドベンの再販版九六軽機の説明書で、電動ガン化の例としてMP5系のメカボとグリップ周りを流用する方法が掲載されています。

なお取材した九六軽機は旧モデルです。

メカボの中央付近です。

ここでもパテで固定されています。

マガジンは400連装の多弾マガジンですが、レシーバーに固定されているため外せません。

そのため持ち主様は後にマガジンを脱着できるように加工を加えました。

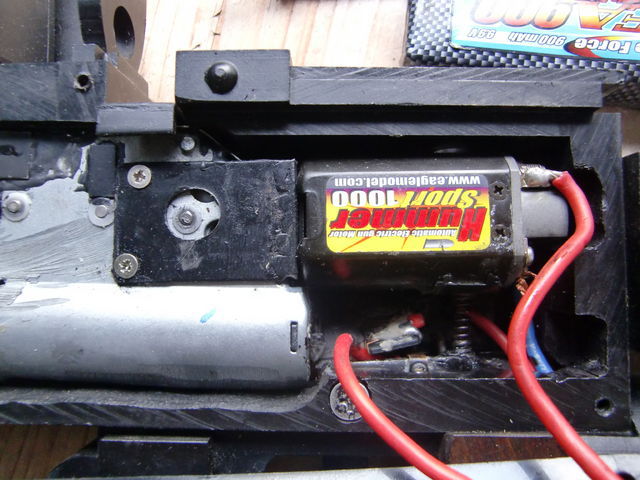

モーター周辺です

モーターはハマースポーツ1000モーターを使用しています。

モーターホルダーはNGWオリジナルと思われます。

セレクターのスイッチです。

ピンボケしていますね……。

レシーバー外側から見たセレクターです。

左でフルート、右でセーフティーでしたかね?

セミオートはありません。

ピンボケがヒド過ぎます……。

NGWのカスタム電動ガンについては様々なところで紹介されていますが、内部を写真付きで紹介しているトコロは無かった(かなり前にハドソン製PPSh-41のカスタム電動ガンの内部写真を掲載してるウェブサイトはありました)ので掲載してみました。

このパテのガチガチ具合は「整備はNGWが行う」というスタンスから来ていたそうですが、現在は冒頭で述べた通りNGWの現状が不明となっているため、故障時の修理や整備は自分で直さなければなりません。

しかし、仮に修理・整備したとして、再度パテで固めてまた同じ時に剥がすというのは……非常に手間が掛かります。

パテに頼らない、整備性の高い構造に改良した方が得策でしょうけども、この九六軽機の場合は……おそらくイチから設計し直しになるでしょう。

「アドベン 九六式軽機関銃 ネモトガンワークス製電動ガン化カスタム(メカボ周辺編)【突撃!隣のトイガン】」はこれで以上です。

2017年01月10日

【リアカン戦】サバゲレポート in 泉州タクティカルフィールド「第4回たのもう!」(大阪府):2017年1月8日

2017年1月8日(日)

〒598-0021

大阪府泉佐野市 日根野1836

泉州タクティカルフィールド(ウェブサイト)

アウトドアフィールド

参加人数:約50人

貸切ゲーム:リアカン戦「第4回たのもう!」

今年の撃ち始めを何時何処で行うかを考えていた時にイベント「リアカン戦 第4回たのもう!」の主催者様より参加のお誘いを頂き、泉州タクティカルフィールド(略称:STF)へ行ってきました。

「シンプルなルールでタフなサバゲを楽しみたい」プレイヤーが集まる「たのもう!」への参加は今回で2回目です。

まあ、そんなイベントでも私はいつも通りの姿で行きましたが。

この日は終日雨でしたので、外被を投入しました。

【頭】

・古鷹屋製:昭和十三年制定 官給略帽

【上】

・オニヅカ堂製:昭和十三年制定 夏襦袢(白色)

・中田商店製:九八式夏衣

・実物:三式外被

・残部隊製:九八式一等兵襟章 座布団型(軍衣)

・実物:三式一等兵襟章(外被)

・古鷹屋製:昭和十三年改正 襟布

・中田商店製:帯革

・中田商店製:三十年式弾薬盒 前期型

・海外製複製:剣差し

・実物:三十年式銃剣(末期型、刀身切断合法品)

・メーカー不明複製:三十年式銃剣用鞘

・実物:昭和十五年制定 雑嚢(昭和十七年以降生産型)

・Hikishop製:昭五式水筒

・実物:ロ号口栓

・実物:昭五式水筒紐呂号

・市販の白色軍手

【下】

・メーカー不明複製:防暑袴下(昭和十七年制定 夏袴下)

・中田商店製:九八式夏袴

・中田商店製:巻脚絆(後期型、濃緑色)

・ミドリ安全(株)製:安全靴 V362 ブラウン(改造代用編上靴)

・メーカー不明複製:靴紐

【武器】

・東京マルイ製:M16 ベトナムバージョン 電動ガン

何故電動M16を使用したのかと言うと、持ってきたテッポウがパーツ脱落でホップ常時ゼロ化し、飛距離が非常に残念なコトになってしまったためです。

G氏、テッポウのレンタルありがとうございます。

開会式の様子です。

朝から雨が降る悪天候でしたが「シンプルなルールでタフなサバゲを楽しみたい」プレイヤーが50名以上集結しました。

※「シンプルなルールでタフなサバゲを楽しみたい」プレイヤーです。

※「シンプルなルールでタフなサバゲを楽しみたい」プレイヤーです。

何してるんですか。

ということでゲーム中の写真です。

撮影したゲームは最終ゲームの表です。

この日のゲームで共に戦い続けてきた、精鋭揃いの赤チームです。

TOP製のライブカート式電動ガンを使用するイカしたアメリカ兵さんです。

排莢口にカートキャッチを装着しています。

発射音と共に鳴り響くカート排莢音がとてもイイです。

こちらの黒服4人組は全員で息を合わせてガンガン攻めていきます。

私の周囲にいた味方が軒並み倒された時に応援をお願いした際は一気に戦線を押し上げるなど、非常に頼もしい方々です。

スタート地点での開始コール待ち時間中、いきなり赤チーム内で懸垂大会が始まります。

※「シンプルなルールでタフなサバゲを楽しみたい」プレイヤーです。

懸垂大会で腰を痛めるK氏です。

※「シンプルなルールでタフなサバゲを楽しみたい」プレイヤーです。

※「シンプルなルールでタフなサバゲを楽しみたい」プレイヤー……ですか?

赤チームは本当に精鋭揃いなのか、心配になってきました(

先行きが非常に心配ですが、ゲームスタートです。

開始コールと同時に全員一気に展開します。

私は建物の裏の細道を突き進んでいきます。

通路で待ち構える相手チームを倒し、通路を確保していきます。

相手チームも精鋭揃いであり、少しでも顔を出すと容赦の無い弾幕が撃ち込まれるため、優々とした行動はできません。

油断すると一気にやられます。

そして、それが「たのもう!」の特徴の1つでもあります。

黒服さんチームは息の合ったチームワークで前進、お互い死角を補い合い、次々とクリアリングをしていきます

黒服さんチームは広場の制圧に向かいます。

この後私は別ルートに向かったのですが、そこが激戦区となったため撮影する暇が無くなり、最終的にヒットを食らってしまいました。

一時期はBB GUNやCQB FIELD BUDDYなど交戦距離が短くCQB要素が強いフィールドに通い、それに合わせた戦い方(たくていこう日本兵)の練習も色々積んでいましたが、今遊ぶことの多いフィールドは交戦距離の長い開けたトコロなので、かなりカンが鈍ってきていると実感しています。

一度だけ建物周辺に展開する相手チームを一人で一方的に殲滅する戦果を挙げることができましたが、まともな戦果はそれぐらいです。

ヒットを食らった理由も大抵「クリアリング不足、警戒の甘さ(油断)、確実に仕留められる場面で外す」という散々な結果です。

次回参加できる機会があれば、その辺りをもう少し改善できれば、と思っています。

と言うより改善しないと駄目です。

参加された皆様、お疲れ様でした!

2017年01月07日

残部隊製 複製 / レプリカ:日本軍 懐中日記

名称:懐中日記

メーカー:擲弾筒分隊 残部隊 / 残部隊商店(Facebook)

今回ご紹介するのは兵隊さんの雑嚢アイテムの1つ「懐中日記」の複製品です。

日頃お世話になっている関西で活動する日本陸軍再現グループ「擲弾筒分隊 残部隊」様の販売部門「残部隊商店」で購入しました。

前置きがグダグダ長くなる前に早速見ていきましょう。

表紙です。

サイズは105mm x 130mm、実物の表紙をスキャンして作られています。

植物を背負ったヤギのイラストと「昭和十八年」「懷中日記」「聖戰完遂」「2603」の文字があります。

この複製品の基となった実物は昭和18年(1943年)に販売されたものでしょうね。

「2603」は「皇紀2603年」の意味です(今年は2677年です)。

裏です。

実物の所有者の所属部隊「第四中隊第三區隊」が記述されています。

この写真では編集で消去していますが、氏名と印鑑もあります。

この懐中日記の定価は0.35円、つまり35銭ですね。

丸の中に「停」の意味はわかりません……。

横罫線の入ったページが40ページあります。

日記ではありませんが、私の祖父は従軍期間中に使用した私物のメモ帳を処分せずに残しており、その中には当時記した様々な内容がありました。

サバゲやイベントの記録を色々書き残しておくのもいいかもしれませんね。

「残部隊製 複製 / レプリカ:日本軍 懐中日記」はこれで以上です。

2017年01月06日

個人製 複製 / レプリカ:日本軍 陣中鏡

名称:陣中鏡

メーカー:個人製

今回ご紹介するのは日本軍の兵隊さんの雑嚢アイテムの1つ「陣中鏡」の複製品です。

大きさは50mm x 70mm、素材はステンレスです。

実物では四角型以外にも丸型や多角形型があったそうで、また写真で確認すると鏡の外周にはゴム製と思われる保護カバーや専用ケースがついています。

厚さは1mmです。

ウチのクマーを映してみました。

実用には十分ですね。

もの凄くあっさりとした内容となりましたが、持っていると何かと便利なアイテムです。

サバゲやイベントでは着替えの際の確認、特に襟元など目視では見にくいトコロでは重宝します。

物陰から鏡で前方を映して確認したり、味方への信号に使用したりなどもできそうですね。

「陣中」という名を持つ通り、当時の兵隊さんも色々お世話になったアイテムだと思います。

「個人製 複製 / レプリカ:日本軍 陣中鏡」はこれで以上です。

2017年01月05日

松崎商店製 複製 / レプリカ:日本陸軍 貴重品袋

名称:貴重品袋

メーカー:松崎商店

価格:忘却

今回ご紹介するのは日本陸軍の貴重品袋の複製品です。

文字通り貴重品を入れるもので、軍隊手帳や金銭などを入れて携行していました。

この貴重品袋は東京の松崎商店で購入したものです。

確か同商店製の複製品だったと記憶していますが、確証は持てません……。

この記事内では松崎商店製としています。

表側です。

裏側です。

サイズは170mm x 90mmで、非常にシンプルな形状です。

この形状のものはいつ頃採用されたのでしょうかね?

部隊名と氏名の記入欄があります。

この部分のデザインは数種類あり、記入欄が完全に空白のものや裏にあるもの、星周りの描き方が異なるものなどがあります。

ちなみにGoogle先生に聞いた限りでは松崎商店製と同型の実物写真は見つかりませんでした。

このデザインのものは実在したのでしょうかね?

生地の拡大です。

色は国防色です。

中は特に仕切りも無いシンプルなデザインです。

貴重品袋の口を閉じる紐です。

白の面紐が使用されています。

実物は麻紐を使用しているのでしょうかね?

紐の長さは袋の口を開いた状態で約570mmです。

貴重品袋は首に紐を掛けて携行するするそうで、長さには余裕があります。

この貴重品袋は私所有の携帯電話を収めるのに丁度いいサイズであり、ゲーム中の写真を撮影するときなどで携行する際はこの中に携帯電話を入れ、首から下げて携行しています。

貴重品袋にまつわる話の1つに昭和15年(1940年)12月8日に都城歩兵第23連隊において発生した貴重品袋窃盗事件があります。

記録によると偽将校が部隊に侵入し集合させた兵隊から貴重品袋を騙し取って逃走したとあります。

【参考資料】

・無門塾(http://blog.goo.ne.jp/mumon_1938) / 2010年08月04日投稿:「だんだん堀」事件

「松崎商店製 複製 / レプリカ:日本陸軍 貴重品袋」はこれで以上です。

Posted by Y.A.S. at

23:30

│Comments(0)

2017年01月04日

実物 日本陸軍:ロ号水筒(九九式水筒)・ロ号口栓・昭五式水筒紐呂号

今回ご紹介するのは日本陸軍の実物水筒です。

このタイプの水筒はいわゆる「旧型水筒」の後継として採用された1リットル型で、仕様の違いで複数の種類が存在します。

写真のものは「ロ号水筒」「ロ号口栓」「昭五式水筒紐呂号」の3つで構成されています。

こちらはロ号水筒、別名九九式水筒です。

旧型水筒を更新する1リットル型水筒は昭和5年(1930年)に制式採用され、その改良型となる写真のロ号水筒のタイプは昭和14年(1939年)に制式採用されました。

主な改良点は水筒の防腐処理として採用されたアルマイトです。

アルマイト(英: alumite or anodize、almite)は、アルミニウム表面に陽極酸化皮膜を作る処理である。人工的にアルミニウム表面に分厚い酸化アルミニウム被膜を作る事によって、アルミニウムの耐食性、耐摩耗性の向上、および、装飾その他の機能の付加を目的として行なわれる。

Wikipedia日本語版:アルマイト

また上記文章にも出ている通り、水筒の素材はアルミです。

戦争が進むにつれて水筒の素材は変化していきます。

反対側です。

塗装はかなり強く、少々のことでは剥がれないと思います。

底にある製造印です。

水筒に直接打ち込まれた刻印は「丸の中にカタカナの「ロ」、丸の中にアルファベットの「n*a」(*は文字が潰れていて判別できず)」、昭一七とあり、白色のスタンプには昭17、大支、丸の中に「西本」とあります。

丸の中にカタカナの「ロ」はロ号水筒の「ロ」だと思います。

アルファベットの「n*a」はおそらくメーカーに関係するものと思いますが詳細はわかりません。

昭一七は製造年で昭和17年(1943年)を示します。

白スタンプの昭17は上記と同じく製造年、大支は陸軍被服廠大阪支廠の略でこの水筒の検定元、西本はおそらく検定担当者の姓です。

水筒の口部分です。

口が当たる部分は丸みを帯びた造形となっています。

上から見た状態です。

水筒の中身は保存がよかったため、製造から74年経過した現在でも軽く遊ぶ程度には実用可能レベルの状態です。

側面です。

水筒は肩から下げて携行するため、身体に当たる方の面は平らになっています。

底部は水筒を置けるよう平らになっています。

こちらは水筒の栓です。

水筒の栓も複数の種類があり、この「ロ号口栓」はロ号水筒採用から暫く経過してから制式採用されました。

このロ号口栓は木製です。

何の木で作られているのでしょうかね?

横に転がしてみました。

空いている穴は栓を固定する紐を通す穴です。

次は昭五式水筒紐呂号です。

昭和5年に採用された昭五式水筒紐の昭和16年(1941年)改正型です。

生地の表面です。

側面です。

そう簡単には破損しないであろう頑丈な生地です。

検定印は残念ながら薄れて読めません。

長さ調整の金具はアルミ製です。

さらに後に採用されたタイプでは長さ調節の金具が省略されます。

金具の側面です。

連結のところにある金具です。

こちらもアルミ製で、内側には保護がついています。

水筒を納める部分です。

側面です。

底面です。

栓を固定する紐を結び付けるループです。

結び付けた状態です。

紐はオリジナルなのか不明です。

側面から見た状態です。

栓の固定具合ですが、相性が悪いのか思いっきり押さえつけて固定しても水が少し漏れます。

ここ最近は某作品の影響で旧型水筒の人気が急上昇中ですが、私個人は昭五式以降の水筒の方が好みです。

ところで、水筒本体の制式名称はロ号水筒、九九式水筒、どちらなのでしょうかね?

「実物 日本陸軍:ロ号水筒(九九式水筒)・ロ号口栓・昭五式水筒紐呂号」はこれで以上です。

2017年01月03日

メーカー不明複製 / レプリカ:日本陸軍 防暑袴下・昭和十七年制定 夏袴下

名称:防暑袴下 / 昭和十七年制定 夏袴下

商品名:不明

メーカー:不明

価格:安価購入

今回ご紹介するのは昭和13年(1938年)に採用された(のでしょうかね?)防暑袴下(軍袴の下に着用する下着)です。

防暑という名の通り、酷暑地帯向けの衣服でしたが、昭和17年(1942年)に夏袴下へ格上げされ、従来の夏袴下の生産は中止されました。

また、防暑襦袢もこの頃に夏襦袢に格上げされ従来の夏襦袢の生産が中止されており、これらの決定は生産の効率化などが関係していると言われています。

さてさて、私が所有しているのはメーカー不明の複製品です。

色合いは元々写真より黄色が強めだったのですが、洗濯を繰り返している内に色落ちして白くなっていきました。

背面です。

防暑という名を持つだけに生地は薄手です。

ちなみに実物はペラペラなぐらい薄手なのだそうです。

裏返した状態の表です。

かつての色合いの面影が残っています。

背面です。

それでは細かく見ていきましょう。

正面のボタン部分です。

ボタンはプラスチック製で、一番上が茶色、それより下は緑色で構成されています。

このボタン配色は海外製で確認できますので、この複製品は海外製かもしれません。

一番上のボタン以外は生地の裏に隠れて露出しません。

背面のポケットです。

ポケットは左右両側に1つずつ、貼り付けタイプです。

ボタンは正面にあった緑色のボタンと同じものが使用されています。

ポケットを開けてみました。

腰紐です。

生地は防暑袴下本体と同じものが使用されており、1枚の生地を折り返し二重にして作られています。

実物はどのようになっているのかはわかりませんが、中田商店製の防暑袴下は腰紐中央(写真でいう折り目の癖部分)に縫い目があります。

先端処理は先が尖った形状です。

正面側の股です。

背面側の股です。

この部分には補強生地が縫い付けられています(色違い部分)。

裾です。

防暑襦袢と防暑袴下を使用した時の私です。

袴下は軍袴の下に着用する下着として使用するものですが、防暑袴下は酷暑地域において軍袴無しでの着用も想定されています。

ポケットがあるのもそのためで、通常の袴下にはポケットがありません。

他にも裾を絞る紐が無いなど差異が色々あります。

私は夏袴下への格上げ改正を想定して夏袴の下には常にコレ着用しています……が、これは従来の袴下の現行複製品が(多分)無いという事情もあり、それより前の時代の袴下の代用としても使用しています。

夏場にサバゲへ行った時に「二重では暑いのでは?」と聞かれることがありますが、(私の場合は)特に暑いと感じることはありません。

もちろん汗はガンガンかきますが、袴下がまず汗を吸収しますので、汗による軍袴の直接的ダメージは直に着用するより緩和されます。

また生地を一枚挟む分足の保護にも多少繋がるでしょう。

ちなみに上記の袴下でサバゲをした際はすぐ膝を擦りむいて出血しました。

遊び方にもよるでしょうけども、生地が薄いため怪我しやすいです。

「メーカー不明複製 / レプリカ:日本陸軍 防暑袴下・昭和十七年制定 夏袴下」はこれで以上です。

2017年01月02日

スモーキーズガンファクトリー製 複製 / レプリカ:九七式手榴弾

名称:九七式手榴弾

商品名:日本帝国陸軍 九七式手榴彈

メーカー:スモーキーズガンファクトリー(ウェブサイト)

価格:定価6,800円

今回ご紹介するのは日本陸軍が昭和12年(1937年)に制式採用した手榴弾、九七式手榴弾の複製品のご紹介です。

九七式手榴弾の複製品と言えばアリイ(マイクロエース)製のプラモデルが最も(?)有名ですが、こちらはスモーキーズガンファクトリー製です。

いつ頃発売されたものかはわかりませんが、スモーキーズガンファクトリーは2008年に製造部門を閉鎖しているため、それ以前に発売されたものと思われます。

側面です。

この形状は私にとって非常に馴染み深いです。

上面です。

上蓋には実物と同じ、炸薬入りの実弾を示す赤い塗装がされています。

底面です。

実物ではこの部分に「延期 四 - 五秒 秒時」と書かれた紙が貼り付けられており、また製造メーカーを示す白い刻印もあります。

信管部分です。

信管の下にある穴は信管を叩いた後に内部で発生する燃焼煙を逃がす穴で、この部分に手があると火傷を負ってしまいます。

キャップの薄い紫色塗装は再現されていません。

分解してみました。

実物の分解写真と比較すると部品に省略がありますが、よく再現されていると思います。

【参考資料】

・Google検索:Type 97 Grenade(https://www.google.co.jp/search?q=Type+97+Grenade)

弾体は樹脂製ですが、質感はいい感じです。

実物では内部に炸薬を入れるため大きくくり抜かれていますが、スモーキーガンファクトリー製は信管をねじ込む最低限の穴しか空いていません。

キャップ(被帽)は金属製です。

内側はこんな感じです。

安全ピンです。

取り付けられている紐は綿紐ですが、実物は麻紐です。

信管は真鍮製です。

この複製品には弾体に固定するためのネジが切られており、実物とは形状が大きく異なります。

信管の上面です。

信管の中に入れているバネです。

実物のバネは円錐バネです。

バネの上に乗せるファイアリングピン(撃針)はアルミ製です。

反対側です。

上蓋もアルミ製です。

綺麗に塗装されています。

裏面です。

側面はこんな感じです。

うろ覚えですが、日本陸軍における手榴弾の一人当たりの携行数は定数二個、直前になって配られるという話だったと思います。

携行方法は軍袴のポケットの中、雑嚢の中、手作り手榴弾嚢の中など色々あったそうです。

私は雑嚢の中身の一つとして放り込んでいます。

アリイ製と比較すると全体的に頑丈な作りなので少々手荒に扱っても壊れないのがいいですね。

サバゲでも時々牽制用のダミーグレネードとして転がして遊んでいます。

「スモーキーズガンファクトリー製 複製 / レプリカ:九七式手榴弾」はこれで以上です。