2015年03月16日

WWIIドイツ陸軍 野戦服の外観変革・見分け方 1933年~1945年

今回はドイツ陸軍の野戦服、特に国防軍時代の変革についてです。

「ドイツ軍の野戦服と言えばM36野戦服」と思われる方も多いと思いますが、第二次世界大戦で馴染み深い野戦服の原型は、ヴァイマール共和国軍時代(Reichswehr、ライヒスヴェーア)の1933年に採用されたM33野戦服です。

M33野戦服の採用以降、毎年改良を重ね、3年後の1936年にM36野戦服が完成しました。

以降、ドイツの敗戦の1945年まで様々な野戦服が次々と現れますが、私が知る限りの種類を時系列に並べてみました。

実物か複製品の写真を用意したいところでしたが、用意できるのが複製品2着という有様ですので、特徴をサクッと捉えた

イラストは襟章や肩章などをすべて外した状態で描いています。

掲載しているのは基本的に陸軍の野戦服のみです。

なお、Feldbulse(フェルドブルーゼ)のナンバーはコレクターが付けた名称(及び私が勝手に付けた名称)で、ドイツ軍内では識別せずにフェルドブルーゼと呼んでいましたので、戦後識別するため変更通達が出た年号を足して呼ばれるようになりました。

【M33野戦服 / M33 Feldbluse】

採用年月日:1933年4月1日

採用通達:Reichswehrminister Az. 64 t 10V3 (Vlb) No. 31.33 ※5月4日通達

Google検索:German M33 Tunic

「第二次世界大戦のドイツ軍の野戦服」の原型となるのがこのM33野戦服です。

襟の色が同色ですので、撮影時期不明の写真ですと後に採用されるM34やM40との見分けが難しいですが、この頃はまだ内装サスペンダー(ベルトフックを取り付けるために使用する、野戦服の裏に取り付けるサスペンダー)が採用されおらず、ベルトフックを通す穴がありませんので、コレが見分けるポイントです(ベルトで隠れていたらどうしようもないですが・・・)

【1928年頃の野戦服】

Google検索:Reichswehr 1928

「M33より前の野戦服はどうだったのか?」という疑問の答え用に、1928年頃の野戦服のイメージです。

8つボタンで、ポケットの雨蓋が将校用を思い起こさせる形状になっています。

【M15野戦服 / M15 Feldbluse】

採用年月日:1915年

Google検索:German M15 Tunic

さらに遡って、ドイツ帝国時代で第一次世界大戦中の1915年に採用されたM15野戦服です。

少しでも目立たないようにするためか、前合わせのボタンは隠しボタンになっており、全体的にシンプルです。

この頃から既にドイツ軍名物(?)の色違い襟が採用されています。

【M10野戦服 / M10 Feldbluse】

採用年月日:1910年

Google検索:German M1910 Tunic

第一次世界大戦勃発の4年前、1910年に採用された野戦服です。

戦時採用の野戦服と比較すると、別色の線が入っていたり飾りボタンがあったりなど、華やかさがあります。

どんどん時代が古くなってきていますので、そろそろM33野戦服以降のものを見ていきましょう。

【M34野戦服 / M34 Feldbluse】

採用年月日:1934年11月1日

採用通達:HM.34, Nr.83

Google検索:German M34 Tunic

M33野戦服の項で述べた内装サスペンダーが採用されたことで野戦服もそれに合わせて更新することとなり、M33野戦服にベルトフックの穴を加えたM34野戦服が採用されます。

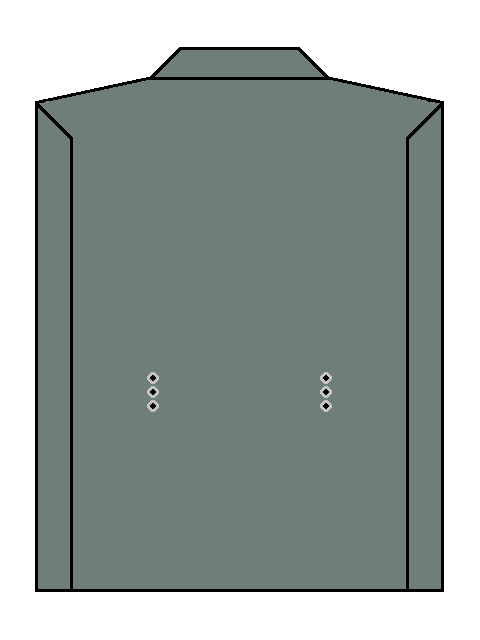

ベルトフックの穴は縦3列1組で構成され、野戦服前面と背面に2組ずつあります。

背面はこんな感じです。

これによりますますM40野戦服との見分けが大変になりました・・・(苦笑)

【M34野戦服 改正型 / M34 Feldbluse】

採用年月日:1934年12月10日

採用通達:HM.34, Nr.136

Google検索:German M34 Tunic

M34野戦服の採用から1ヶ月後、襟の色が変更されました。

再び登場ですね!

【M35野戦服 / M35 Feldbluse】

採用年月日:1935年9月10日

採用通達:HV.35, Nr.505

Google検索:German M35 Tunic

M35野戦服は襟の色が濃くなり(ダークグリーン)、後のM36野戦服のような姿になります・・・と言うより、細かいトコロを除けばM36野戦服とソックリです。

ちなみに1934年時点で既に同型の試作品が使用されていたそうです。

【M36野戦服 / M36 Feldbluse】

採用年月日:1936年12月15日

採用通達:HV.36, Nr.1245

Google検索:German M36 Tunic

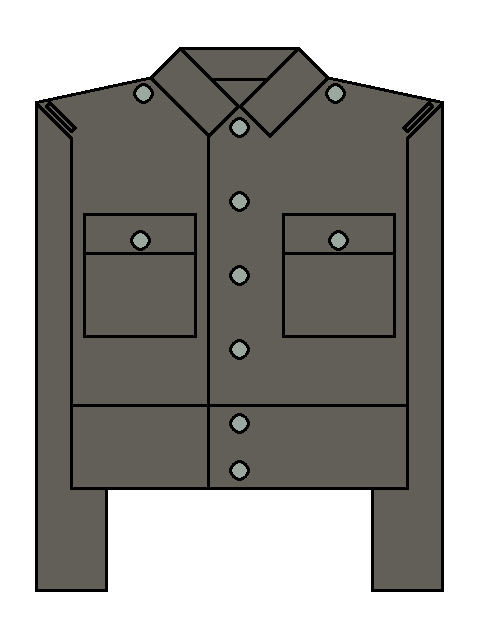

M35野戦服の内装を改良したのが皆大好きM36野戦服です。

この段階で、複製品などでも見受けられるお馴染みの構造となります。

【M40野戦服 / M40 Feldbluse】

採用年月日:1940年5月

採用通達:不明

Google検索:German M40 Tunic

M36野戦服で完成の域に到着していたのか、4年ぶりの改正です。

パッと見た感じは、襟が同色になったM36野戦服です。

1940年頃から野戦で目立つ(=敵に視認されやすくなる)部分の改正が増え、国家鷲章や襟章などが目立たない色に変更されていきます。

また、1939年に戦争が始まり野戦服の需要も高まっていますので、生産効率化などもあって襟色が統一されたと思われます。

M33~M34野戦服の頃に戻った感じもありますね。

【M41野戦服 / M41 Feldbluse】

採用年月日:1941年5月26日

採用通達:HM.41, Nr.558

Google検索:German M41 Tunic

パッと見た感じは、ボタンの数が6つになったM40野戦服です。

ボタンの数が6つになった理由は、生地で使用するウールの不足を補うためレーヨンなどの混合率を上げたことによる強度面の低下とも言われています(他にも保温機能などが低下)。

また、品質低下に起因する野戦服の色の変化もこの頃から徐々に始まります。

なお、武装親衛隊に支給されるM41野戦服はボタンの数が5つのままで、ベルトフックの穴は縦3列から縦2列になります。

これはM43野戦服まで続き、陸軍と武装親衛隊は別々の野戦服になります。

この仕様違いは、この頃に武装親衛隊が野戦服の自力生産体制を整えて陸軍に頼らなくなったことが関係しているかもしれませんが、複製品を購入する際はボタンとベルトフックの数にご注意ください(襟章を付け替えて変更する際も含め)。

【M42野戦服 / M42 Feldbluse】

採用年月日:1942年秋(推定9月~11月頃)

採用通達:不明

Google検索:German M42 Tunic

M41野戦服まではM33野戦服からの外観を保っていましたが、M42野戦服でついに省略が始まります。

最も目立つ部分では、ポケットのプリーツ(画像で言うところの縦線、スカートのフリルのようなアレ)が省略され、平面なものになりました。

また、M34野戦服から使用されてきた内装サスペンダーの装着部分も省略され、ベルトフックの穴付近に縫い付けられた布が内装サスペンダーの代わりとなりました。

ウール不足もどんどん深刻になり、生産工場によっては茶色になってきている野戦服も現れます。

この野戦服のデザインを踏襲し生地をHBT(Herring bone Twill、ヘリンボーンツイル、杉綾織りと呼ばれるもので作られた生地)にした夏季野戦服も登場します。

【M43野戦服 / M43 Feldbluse】

採用年月日:1943年4月1日(推定)

採用通達:HM.43, Nr.364(推定)

Google検索:German M43 Tunic

ポケットはさらに省略が進み、雨蓋の曲線がなくなり一直線になりました。

M42と同じく、デザインを踏襲し生地をHBTにした夏季野戦服もあります。

【M44野戦服 / M44 Feldbluse】

採用年月日:1944年9月25日

採用通達:HM.44, Nr.603

Google検索:German M44 Tunic

連合軍のマーケット・ガーデン作戦失敗が確定した日に採用された野戦服です。

この野戦服は陸軍・空軍・武装親衛隊の野戦服を共通化させて生産効率を上げるために登場したもので、これに先立って同年6月11日に略帽の統一品として「M43規格帽」が採用されています。

統一規格野戦服とも呼ばれるものですが、生産効率化による省略は最高潮に達しており、腰ポケットがあった部分は周辺の生地ごと省略され丈が短くなりました。

また、開襟着用を前提としているため襟ホックを省略、ベルトフックの穴も省略されました。

【M45野戦服 / M45 Feldbluse】

採用年月日:1945年

採用通達:不明

Google検索:German M45 Tunic

生産効率化の極みに達したM44野戦服ですが、それでも足りない分を補うため、1940年に廃止し回収した官給礼服の在庫品を野戦服に改造しました。

礼服ですので生地の品質は高いでしょうけども、戦局はドイツ本土も非常に危ない最悪状態です。

礼服改造野戦服はバリエーションがあり、画像のように不必要なものを省いたものもあれば、飾りボタンなどがついたままのものもあります。

【熱帯地野戦服】

採用年月日:1940年~1941年

採用通達:不明

Google検索:German Africa Tunic

北アフリカ戦線に派遣されるドイツアフリカ軍団向けに支給された、日本軍で言うところの防暑衣で、素材はコットンです。

極初期に派遣された部隊の中には通常のウール服を着ている例(うろ覚えでは戦車兵?)もあったらしいですが、日中は物凄く辛かったことでしょう・・・。

ベルトフックの穴は省略されています。

新品の状態ではイラストのような濃い目の黄緑色、OD色ですが、使用と選択を繰り返して使い込んでいく内にどんどん色落ちしていったそうで、中には故意に脱色させて「自分は長く戦っている」とアピールする人もいたそうです。

後に北アフリカ戦線以外のでも使用されます。

デザインにはバリエーションがあるようです。

【野戦服の改造例】

下士官や将校は、官給品の野戦服を購入して自分好みに改造することがありました。

最も人気だった改造例は襟色をM36野戦服のようなダークグリーンにすることです。

M41以降の野戦服で襟の色が違う写真があれば、それは改造品と見て間違いないと思います(M40野戦服の改造品は改造跡が確認できないと判別が難しいと思います)。

この改造はM44野戦服でも見られます。

Google検索:ドイツ軍 野戦服 襟 改造

次の例は腰ポケットの位置を上に上げる改造です。

イラストはM41野戦服の改造例として、左半分を改造状態、右半分を通常状態にしています。

これら以外にも、国家鷲章を将校用にした下士官野戦服や省略されたポケットのプリーツを復活させたものなど、様々な改造例があります。

【非制式迷彩野戦服】

ツェルトバーンなどを素材にして現地で作られたり、オーダーメイドで作られたりした非制式の迷彩服です。

他国の迷彩生地を手に入れて作られることもありました。

画像はスプリンター迷彩の生地で作った迷彩服をイメージしています。

なお、イラストの迷彩は所持品のツェルトバーンを撮影して貼り付けましたので、枠以外は写真そのままです(描くの無理です・・・)

【鹵獲品改造野戦服】

ドイツ軍は鹵獲した敵軍の野戦服を改造して支給することもありました。

イラストはオランダ陸軍野戦服での例で(オランダは1940年5月に降伏)、立襟を折襟に改造し、胸ポケットにボタンを追加しています。

さらに腰ポケットを追加するなど、バリエーションはいくつかあります。

Google検索:German Dutch Tunic WW2

ここまで閲覧された読者の皆様、お疲れ様です!

こういうのを書くと大概長くなりますね・・・。

M40野戦服以降は毎年変更が重ねられていますので、キャプション不明の写真や映像でも、写っているドイツ兵の野戦服を見れば少なくとも「何年以降の写真」というのは大よそ割り出すことができると思います。

「WWIIドイツ陸軍 野戦服の外観変革・見分け方 1933年~1945年」はこれで以上です。

2015年03月07日

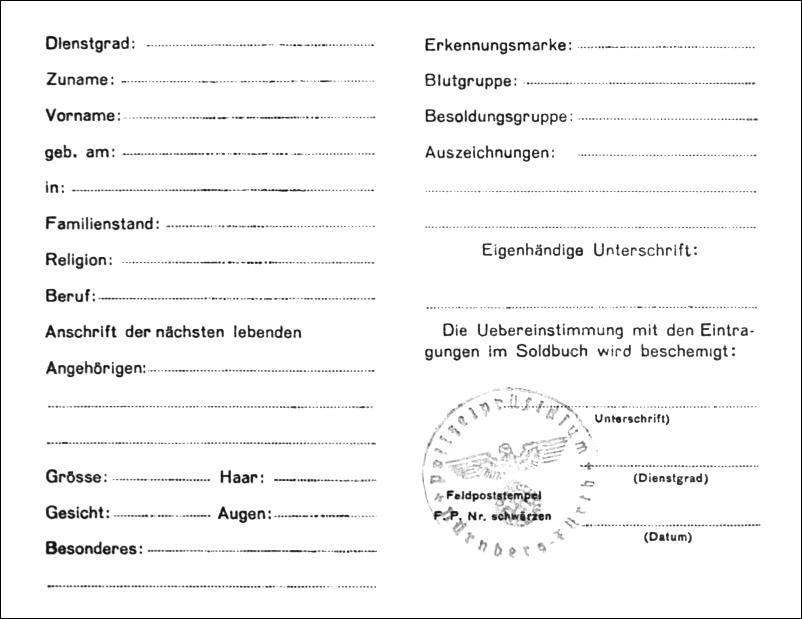

WWIIドイツ軍 ケンカルテ 各項目の日本語訳(Kennkarte)

今回はドイツ兵が前線勤務の際に携行することがあるケンカルテ(Kennkarte)の内容について触れようと思います。

ナチス・ドイツ時代のドイツ国防軍では人事記録台帳として普段は所属中隊本部が保管し、退役の際本人に返される「軍隊手帳」(Wehrpass、ヴェアパス。直訳では「防衛パス」)と、本人が常時携帯し身分証明書と給与支払記録帳を兼用した「俸給手帳」(Soldbuch、ゾルトブーフ。直訳では「賃金帳」)に分かれていた。なお、最前線地域などで「俸給手帳」を携帯しない場合には「簡易身分証明書」(Kennkarte、ケンカルテ。直訳では認識カード)を携帯した。「簡易身分証明書」は氏名、階級、所属部隊等必要最小限のことが記載され、所持者の顔写真の貼られた(正しくは台紙にハトメで留められた)二つ折りのカード型の物である。これら3点は本人に与えられ、もしも所持者が戦死した場合は遺品として遺族のもとに送られた。

(Wikipedia記事「軍隊手帳」の「ナチス政権当時のドイツ軍の場合」より)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E9%9A%8A%E6%89%8B%E5%B8%B3

早速Wikipediaから転載するという手抜きっぷりですが、要するに非常に簡素な身分証明書です。

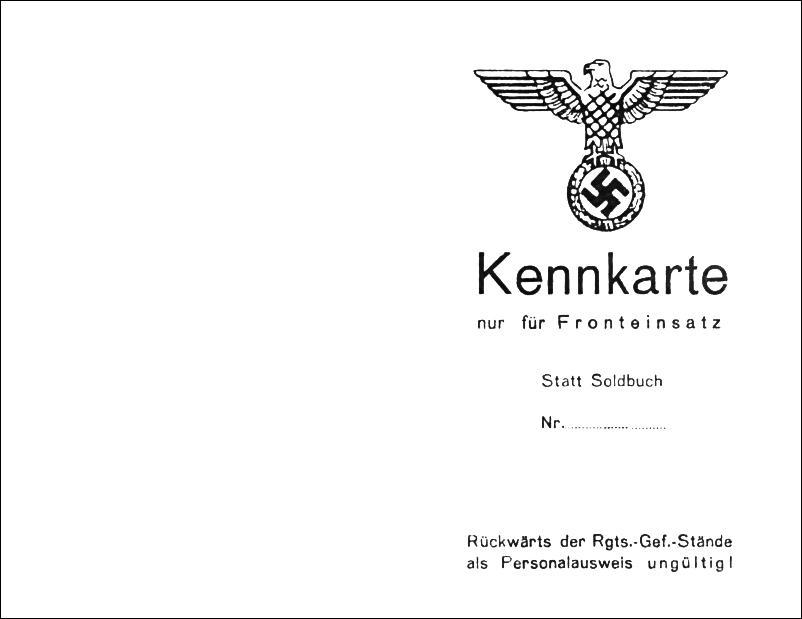

調べてみると、項目が異なるケンカルテが数種類ありましたが、本記事で使用するのは「Kennkarte nur für Fronteinsatz」と書かれているケンカルテです。

このケンカルテは1枚の厚紙に両面印刷されています。

独ソ戦イベント「独ソ戦! 1942」の現地エントリーで「所属軍の何かしらの軍用身分証明書を提示する」というものがあり、自分用のケンカルテを製作する際に記載項目を調べてみましたので、実物のスキャン画像を交えながらそれらをご紹介していきます。

【画像をクリックすると別窓で原寸大に拡大されます】

まずは表側です。

携行する際はこちらを表にして縦に半分折り、胸ポケットの中に入れます。

記載されているドイツ語は以下の通りです(カッコ内は手抜き日本語訳です)。

Kenkarte

nur für Fronteinsatz

(前線上のケンカルテ)

Statt Soldbuch

(ゾルトブーフ代用)

Nr.

(ナンバー)

Rückwärts der Rgts.-Gef.-Stände

als Personalausweis ungültig!

(後方の連隊指揮所においては身分証明書として無効!)

※補足

Rgts.=Regiments

Gef.=Gefecht

ゾルトブーフ代用と明記されていますね。

カードの下部には「後方では身分証明書として通用しない」と(多分)書いてあります。

「ナンバー」は発行ナンバーのことでしょうか?

【画像をクリックすると別窓で原寸大に拡大されます】

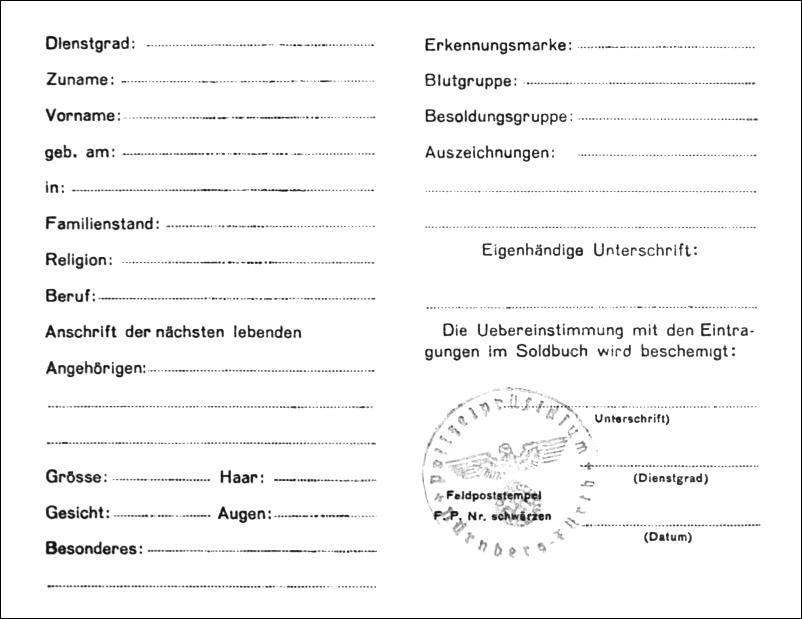

裏側です。

まずは左側の項目を見てみましょう。

Dlenstgrad: (階級)

Zuname: (姓、ファミリーネーム)

Vorname: (名、ファーストネーム)

geb. am: (生年月日) ※順は「日. 月. 年の下二桁.」

in: (生誕地)

Familienstand: (配偶者の有無)

Religion: (宗教)

Beruf: (入隊前の職業)

Anschrift der nächsten lebenden

Angehörigen: (最も近くに居住する親族の住所)

Grösse: (身長) ※cm

Haar: (髪の色)

Gesicht: (顔の形)

Augen: (目の色)

Besondere: (特徴)

続いて右側です。

Erkennungsmarke: (認識番号)

Blutgruppe: (血液型)

Besoldungsgruppe: (給与体系)

Auszeichnungen: (受章類)

Eigenhändige Unterschrift: (直筆署名)

Die Uebereinstimmung mit den Eintra-

gungen im Soldbuch wird bescheinigt: (これをゾルトブーフと認定し登録することに合意する)

(Unterschrift) (署名)

(Dienstgrad) (階級)

(Datum) (日付)

Feldpoststempel (野戦郵便局スタンプ)

F. P. Nr. schwärzen (野戦郵便局ナンバー入りを黒色で)

これで項目は以上です。

直筆署名から下の部分はこのケンカルテの発行を許可した人が記入する部分ですね。

「独ソ戦! 1942」ではドイツ軍指揮官として参加する方に署名して頂きました。

項目の書き方については、ブログ「東部戦線的泥沼日記 ~WW2 German Military Collection」の記事シリーズ「軍隊手帳と兵隊手帳 (Wehrpass u. Soldbuch)」がとても参考になります。

私の記入例については、その内ご紹介するつもりです・・・。

ちなみに、「独ソ戦! 1942」で使用したケンカルテは残念極まりない出来でしたので破棄しました(笑)

【参考資料】

・東部戦線的泥沼日記 ~WW2 German Military Collection(http://gerhard03.blog61.fc2.com/) / 軍隊手帳と兵隊手帳 (Wehrpass u. Soldbuch)

最後に、私が製作したケンカルテの印刷用画像を掲載します(これまで掲載した画像とはまた別です)。

【画像をクリックすると別窓でフルサイズのpng画像が表示されます】

画像自体を原寸大に近い状態(実物は広げた状態で300 x 105mm)としていますので、そのままWordなどに張り付けて両面印刷し、縁を切ればそれっぽいものができます。

イベント用の小物や練習などにご活用ください。

実物は厚紙を使用しています(具体的な素材や厚さはわかりません・・・)。

「WWIIドイツ軍 ケンカルテの項目(Kennkarte)」はこれで以上です。

2015年01月16日

WWIIドイツ軍 ガスシート(ガスケープ)ケースの装着方法考察 その3(実演有)

今回はガスシート(ガスケープ)ケースの装着方法考察の第3回です。

【過去記事】

・WWIIドイツ軍 ガスシート(ガスケープ)ケースの装着方法考察

・WWIIドイツ軍 ガスシート(ガスケープ)ケースの装着方法考察 その2(実演有)

トップの画像は2014年12月13日から14日に掛けて和歌山県・バトルランド-1で行われた独ソ戦イベント「ざ・オストフロント」のオフィシャル写真から1枚拝借しトリミングしたものです。

ガスマスクコンテナにガスシートケースが付いているので一見例の違反縛着のように見えますが、よく見ると装具ベルトが使用されていません。

一体どうなっているのか、疑問に思われる方もいらっしゃると思いますが、この装着方法が1942年12月11日に通達された「HM.42, Nr.1100」で改正された装着方法です。

2年前の1940年3月18日通達の「HM.40, Nr.381」に続く、2回目の改正です。

1940年改正の装着方法はケース裏のループの内、上段のみストラップを2回巻きつけるズレ対策が採用されていますが、依然現場からは不評が続いており、装具ベルトを使用してガスマスクコンテナにケースを縛着する規定違反が続きました。

「縛着するのをやめろ!」という命令が何回発令されたのかはわかりませんが、1942年の改正は規定する側が現場の声に折れ、「装具ベルトを使用せずにコンテナへ取り付ける方法」を考え出して再改正を通達したように思えます。

ということで本題ですが、その装着方法とはどのようなものだったのでしょうか。

装着済み状態の写真ではよくわかりませんでしたが、「HM.42, Nr.1100」に記載された実際の内容を確認できる機会がありましたので、それを基に再現してみようと思います。

再現においては前回同様、京都府のWWIIドイツ陸軍歩兵チーム「黒騎士中隊」様の全面協力の基で行いました・・・と言うと大げさ極まりないですが、ガスシートケースを所有しているメンバーさんに協力をお願いしました。

再現にご協力頂き、ありがとうございます。

ということで黒騎士中隊様から頂いた実演写真を基に進めていきます。

まずはガスマスクコンテナのストラップを一旦完全に外し、上記写真のように通します。

解説で使用するストラップには革タブがついていますが、ついていない個体はそのまま通してOKです。

解説は革タブ有りを前提にして進めます。

革タブを使用して右ループにストラップを通す場合の通し方を解説します。

まずは革タブを写真のように通します。

両端の穴にストラップを通します。

先ほど通した穴のすぐ下にある穴にストラップを通します。

ストラップを下に引っ張って完成です。

これで写真と同じ状態になります。

ガスシートケースのループにストラップを通します。

ケースの向きはコンテナの蓋がある方向を上にします。

下のループの通し方はこんな感じです。

次から細かく解説していきます。

革タブを用意します。

写真のように、上下で2回ずつ穴に通します。

コンテナのループに通します。

ウエストベルトに引っ掛ける金具がついたストラップも同じくループに通します。

金具がついたストラップの位置は一番内側にします。

鋲を通す穴を揃え、三重で通して固定します。

写真の状態では二重で、さらに指で差しているところの近くにある穴にも鋲を通します。

複製品の場合、ストラップの生地が分厚いと鋲を通すのに苦労するかもしれません。

写真の複製ストラップは通せなかったため、G3用スリングで使用されているよく似た鋲で代用しています。

これで通し終わりました。

このままでは緩いですので、上部ストラップの位置を調整してストラップをしっかり伸ばします。

これで完成です。

1942年改正の装着方法により、ガスシートケースが直接的に邪魔になることはなくなりましたが、当時の写真でこの装着方法を見つけるのはなかなか困難で、この記事を掲載した時点で明確に判別できる写真を私はまだ見たことがありません。

ほとんどガスマスクコンテナに縛着しています。

STEINER氏の解説には「ループの強度の問題があったせいか、戦場写真でこの装着法を守っている写真をはっきり 確認する事は難しい」と記載されています。

確かにガスマスクコンテナが振れる度にガスシートケースも揺れますし、胸元につけるより大きな振動を受けるでしょうから、振動でループの縫い糸が切れたり摩耗でループそのものが切れたりなどが懸念されます。

【元写真:YouTube動画「HD Historic Stock Footage WWII GERMAN BLITZ BATTLE OF THE BULGE」のキャプチャー】(YouTube)

バルジの戦いで移動中のドイツ軍を映した映像の中で、胸元にガスシートケースを装着する兵士が複数確認できます。

もしかしたら、強度を気にして胸元に装着しているのかもしれません。

その点、装具ベルトの強度は確かなものですので、上官から禁止されない限りそれを使用して縛着する方が信頼性は高いと思います。

という感じで、1942年改正のガスシートケース装着方法の説明は以上になるのですが、1つ気になることがあります。

軍服の上から装着するサスペンダーは規定上肩章の下から通すことになっていますが、当時の戦場写真を見ると規定を守っている姿は少数派です。

これをガスシートケースに置き換えると、規定では胸元、後に装具ベルト無しでガスシートに装着することになっていますが、当時の戦場写真を見ると、特に戦争後期になると装具ベルトでガスマスクコンテナに縛着するケースが増え、1942年改正の装着方法に至っては写真確認が難しいです。

【写真元:海外フォーラムで拾ってきた写真。1935年撮影】

ですが、サスペンダーの場合、規定違反の着装では不都合がある場面においては基本的に全員規定通りサスペンダーを肩章の下から通しています。

これをガスシートケースに置き換えた場合、一体どうなっていたのかが気になります。

サスペンダーのことを考えるとガスシートケースも規定通りに守っていたと思いますが、背面を写した写真はなかなかありませんので確認は難しいです。

また、「ガスシートが支給されていない部隊の整列写真」と思っていたものが、実は「1942年改正の装着方法をしているため、隠れて写っていない」というのもありそうです。

最後に、1942年改正の装着方法を見て思ったことを記します。

【しっかり守っている状態】

【そのまま上から装具ベルトを縛った違反状態】

【注意されそうになったら装具ベルトだけ外して守っている状態へ】

【状況が変わったら再度装具ベルトで縛り違反状態へ】

切り替えが非常に簡単です。

もしかしたら、ガスマスクコンテナに縛着している当時の写真の中にこのパターンがあるのかもしれませんね。

改めまして、実験にご協力頂き、ありがとうございます。

「WWIIドイツ軍 ガスシート(ガスケープ)ケースの装着方法考察 その3(実演有)」はこれで以上です。

2015年01月15日

WWIIドイツ軍 ガスシート(ガスケープ)ケースの装着方法考察 その2(実演有)

今回はガスシートの装着に関する話題の第2弾です。

【前回記事】

・WWIIドイツ軍 ガスシートケースの装着方法考察

前回の記事でも述べているように、ガスシートケースの装着方法は2回改正されています。

その理由は「ちゃんとした位置にしても動くとすぐズレるし、とにかく邪魔!」と伝わっています。

確かに当時の写真を見ると「これは邪魔かも・・・」という印象を受けますし、散々禁止命令が通達されたにも関わらず現場で無視された「ガスシートケースをガスマスクコンテナに縛着」もそれを物語っているように感じます。

ですが、それで今回のテーマを終わらせるには物足りませんので、こんなことをしてみました。

「本当にガスシートケースはズレるのか、そして邪魔なのか実験してみた」

今回の実験は度々お世話になっている京都府のWWIIドイツ陸軍歩兵チーム「黒騎士中隊」様の全面協力の基で行いました・・・と言うと大げさ極まりないですが、ガスシートケースを所有しているメンバーさんに実験をお願いしました。

実験にご協力頂き、ありがとうございます。

【実験内容】

まずは最初の制定時の装着方法でサバゲに1ゲーム参加し、参加前と参加後のケース位置を比較。

次に改正時の装着方法で再度サバゲに1ゲーム参加し、同じく比較。

最後に両方の差を比較し、改正の効果があったのかを考証。

それでは早速実験の経過を見ていきましょう。

まずは最初の制定時の装着方法です。

ガスシートケース裏面にある2ヶ所のループにガスマスクコンテナのストラップを通しています。

この状態で1ゲーム遊んで頂きます。

ちなみにケースの中身はガスシートではなくタオルです。

ゲーム終了でセーフティーに帰ってきた時の状態です。

ガスシートケースは見事に残念な位置へ移動しています。

被験者からの感想は「気がついたらケースがこの位置になっていた」でした。

【元写真:海外フォーラムから拾った写真】

この写真と同じ状態ですね。

次は1940年3月18日に「HM.40, Nr.381」で通達された新しい装着方法です。

通達によると、上のループにはストラップを2回通し、ループに巻きつけることになっています。

前回の記事では両方のループに施すと記載していましたが、間違いでした。

この状態でもう1ゲーム遊んで頂きます。

ゲーム終了でセーフティーに帰ってきた時の状態です。

若干下にズレていますが、ゲーム前の位置近くをキープしていますね。

被験者からの感想は「匍匐をしてもケースがズレることはなかったが、とても邪魔だった」でした。

【実験結果】

それぞれ1回ずつの実験でしたが、1940年改正の装着方法は「最初の装着方法よりはズレにくい」というのがわかりました。

そして、感想にもあるように「匍匐時は邪魔」というのもわかりました。

「走る→伏せる→必要に応じて匍匐前進→立つ→走る」という戦いにおいては確かに問題のある位置だと思います。

また、匍匐前進をする場合、ガスシートケースは上から体重を掛けられた状態で地面と擦れると思いますので、それによるケースや中のシートの痛みも懸念されます。

通常布製とゴム引き製の複製品を触れた感触では「何度も繰り返すと、そう遠くない未来の内に痛みそう」という印象でしたが、実物はどうだったのでしょうか?

ドイツ軍における毒ガス攻撃時の対処はガスマスクを装着し、さらにガスシートで身体を覆い皮膚に付着するのを回避するというコトになっていますので、即応性を考えますと胸元にガスシートケースを置くのがベストとは思います。

しかし、実際のところ毒ガス攻撃に対するガスシートの有効性はどうだったのでしょうか。

ガスシート(とケース)は戦争後期になると支給されないことも少なくなかった、という話も聞きます。

即応性を捨ててガスマスクコンテナに縛着する兵士が多数にのぼった背景には、邪魔という以外にもガスシートの有効性に疑問があったのかもしれません。

また、Wikipedia記載の「化学兵器」曰く「ジュネーヴ議定書違反となることを避けたほかに、防護装備の充実した正規軍同士の戦闘で効果が薄く、報復攻撃を受けることを恐れていたためでもある」ともありますので、そういう観点から「使うことはないだろう」という意識が広かったのかもしれません。

(ちなみにガスマスクを捨てたという従軍兵士の証言もあります)

ちなみにガスシートは戦後の再軍備時も同型品を生産、配備をしていたそうです(東西どちらかはわかりません)が、ケースも同型品だったのでしょうかね?

もしも同型品の場合、ケースの装着方法をどうしていたのかが気になります。

【参考資料】

・Wikipedia「化学兵器」(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%85%B5%E5%99%A8)

今回の実験は単に「ズレやすいか否か」程度のことしか考えていませんでしたが、実験を終えると想定していなかった発見や考えなどが生まれました。

こういう検証も面白いかもしれませんね。

改めまして、実験にご協力頂き、ありがとうございます。

「WWIIドイツ軍 ガスシート(ガスケープ)ケースの装着方法考察 その2(実演有)」はこれで以上です。

2014年12月23日

メダル オブ オナー エアボーン エリート兵 軍装考察【ドイツ製ジャガーノート】

2007年に発売されたメダル オブ オナーシリーズ「メダル オブ オナー エアボーン(Medal of Honor: Airborne、MOHA)」のシングルプレイステージ「バーシティ作戦」の終盤に登場して初見プレイヤーを驚愕させ、その次のステージ「高射砲塔」においては一部プレイヤーにトラウマを植え付けた「エリート兵(英語版名称:Nazi Storm Elite)」は、包丁をブン投げるコックや板前、弾無制限モードが適応されたパンツァーシュレック兵に続くネタキャラとしてMOHな人達より現在も語り継がれています。

コール オブ デューティシリーズで例えるなら2009年発売の「コール オブ デューティ:モダン・ウォーフェア2(Call of Duty: Modern Warfare 2、CoD:MW2)」で初登場した「ジャガーノート(Juggernaut)」でしょうかね?

ちなみに当時日本ではしばしば「ターミネーター」とも呼ばれていました。

S&Tから安価なMG42の電動ガンが発売された時に「エリート兵ごっこができる!」と思われた方もいらっしゃるでしょう。

ということで、今回のお題は「エリート兵のファッションチェックをして再現に必要な軍装品を割り出そう」です。

【エリート兵(Nazi Storm Elite)とは?】

【参考動画:Medal of Honor Airborne - Nazi Storm Elite w/ Proper Music [HQ]】(YouTube)

バーシティ作戦の終盤で流れるムービーで装甲列車から突如現れ、MG42をフルオートで腰溜め撃ちして周辺のアメリカ兵達と、これまでのゲームプレイを通じて築いてきたゲームの雰囲気を一気になぎ倒した黒服の一般親衛隊員。

ヘルメットとガスマスクも印象的。

MOHAに登場する敵味方NPCは多くても3発ぐらいで倒れる体力だが、エリート兵のみ場合によっては何十発叩き込まないと倒せず、パンツァーシュレックのロケット弾やガモン爆弾の爆発を直撃させても耐えるという驚異的な高体力を誇る。

単体でも十分恐ろしいが、高射砲塔の終盤では短い間隔で複数人現れるため、対処法を知らないと絶望する。

日本語版パッケージ裏のインゲーム見本画像で姿が確認できるため、その時点で「こいつは只者ではない」と勘付いた人もいるとか。

ブロンド髪のベリーショートということは判明しているが素顔は不明であり、都市伝説ではボーイッシュな髪型の美少女とも言われている(「明らかに声が男じゃん」という意見について、この説を支持する者は「ガスマスクを被っているからそう聞こえるだけで、本当はすっごく可愛い声だよ、きっと! キュン☆」と反論している)。

ということで早速見てみようと思いますが、日本語版はヨーロッパ版を基にして作られているため、ヨーロッパのレーティング機関を通過しなかった表現は修正されており、エリート兵もその修正が加えられています。

そのため、完全な状態のエリート兵の軍装を確認するにはオリジナル版が必要になるのですが、幸いにもオリジナル版とヨーロッパ版の比較をしているサイトがありましたので、そこで確認することができます。

【参考サイト】

Movie-Censorship.com(http://www.movie-censorship.com/) / Medal of Honor: Airborne(http://www.movie-censorship.com/report.php?ID=4483)

参考サイトを見ながらエリート兵をチェックして見えてきた「多分これだろう」というリストは以下の通りです。

【頭】

・黒色ヘルメット(M35が妥当?)

・M38ガスマスク FE37型

【上】

・M32一般親衛隊将校用制服 上

・下級中隊指導者(少尉)肩章

・髑髏部隊 下級分隊指導者(伍長) 襟章 垂直外向き型白枠有

・褐色シャツ

・黒ネクタイ

・カフタイトル「Thüringen」

・古参闘士栄誉章

・親衛隊腕章

・金枠高級党員章

・突撃隊体力章金章

・親衛隊将校用ベルト

・親衛隊将校用バックル

・サムブラウンベルト(Iストラップ)

・MG34工具ポーチ(耐熱パッド無し)

・背負っているよくわからないケース(後述)

【下】

・M32一般親衛隊将校用乗馬ズボン

・乗馬ブーツ 黒革

【所持武器】

・MG42(ドラムマガジン、MOHAオリジナルのフォアグリップ付き)

「肩章と襟章の階級が一致していない」というツッコミはさておき、エリート兵のモデルになっているのは1937年に編成され、後に「第3SS装甲師団 トーテンコップ」の中核となった「親衛隊髑髏部隊(SS-VT)」の4個連隊の1つ「第3SS連隊 テューリンゲン」と思われます(他は第1SS連隊 ドイッチュランド、第2SS連隊 ゲルマニア、第4SS連隊 デア・ヒューラー)。

しかし、エリート兵が初登場する頃(1945年3月24日)は既にSS-VTが存在していません(親衛隊髑髏大隊が任務引き継ぎ)。

ただ、日本語版(ヨーロッパ版)で黒く塗りつぶされている武装親衛隊の右襟襟章はオリジナル版だと垂直外向きの髑髏(エリート兵と同じデザイン)がありますので、これを第3SS装甲師団の襟章とするならば、エリート兵登場時の所属も第3SS装甲師団なのでは、と無理やり考えています。

エリート兵がSS-VTの頃からいたとすれば、あの姿で(MG42はまだありませんのでMG34を携行して?)収容所の警備をしていた可能性もありますので、傍から見たら恐怖の塊です。

また、仮にSS-VTにいたとすれば、昔の黒服を引っ張り出して着用している・・・といったイメージが膨らみます。

MG42の構え方は、一部で「人狼撃ち」とも言われるバイポットを握るスタイルではなく、後付けしたと思われる左横向きのフォアグリップを握っています(ロード画面ではフォアグリップがありません)。

【参考動画:MG-42 sturmfeuer (assault fire)】(YouTube)

そのパーツは市販のそれっぽいパーツを改造するなり自作するなりで再現可能だと思いますが、強度を確保しないと大惨事になりそうです(汗)

画面を直接撮影したので画質が荒いですが、エリート兵は背中に画像のようなものを背負っています。

これが「背負っているよくわからないケース」です。

最初は予備銃身ケースと思っていたのですが、改めて見ると形状がまったく違います。

エリート兵のアニメーションをよく観察すると、リロード時に左手を後ろに回して新しいドラムマガジンを出すような動作をするので、設定上では予備弾ケースになっていると思われます。

しかし、この外観に該当するドイツ軍の装備は、この記事を書いている段階では見つかりませんでした。

これは一体何なのでしょう・・・。

もしかしたらMOHAオリジナル(=実在しない)装備かもしれません。

あと、このケースはスリング類を使わずに背負っているようですが、一体どうやっているのでしょうか?

(まさか黒服と一体化!?)

という感じなエリート兵の装備考察でしたが、エリート兵姿でサバゲに参加したら周りからどんな反応が来るでしょうかね。

WWIIドイツ軍チーム「黒騎士中隊」様で時折行われる特殊ルール「エリート兵 vs. その他全員:エリート兵側は相手を全滅させれば勝利、その他全員側はエリート兵に痛いと言わせたら勝利」で遊んだら確実にカオスな展開になると思います・・・。

【参考写真:黒騎士中隊様のエリート兵】

ちなみに、エリート兵の軍装からガスマスク・謎のケース・MG42を外し、襟章を下級分隊指導者(伍長)から下級中隊指導者(少尉)に変更してStG44を装備するとロード画面版の「武装親衛隊指揮官(英語版名称:Waffen Storm Leader)」を、その状態からヘルメットを陸軍戦車兵用M43規格帽(2つボタン)に変更して双眼鏡(タブ付き)・MP40マガジンポーチ左側・ワルサーP38用ソフトホルスター(左側装着)を加えるとゲーム中で戦う版の武装親衛隊指揮官を再現できます。

武装親衛隊指揮官の襟章と肩章の階級は一致しており、エリート兵の黒服との違いは襟章だけなので、おそらくエリート兵の階級不一致は「武装親衛隊指揮官の黒服テクスチャをベースにしてエリート兵の黒服テクスチャを作った際の編集忘れ」と思われます。

もし誰かに「襟章と肩章の階級が一致していない」と指摘されましたら「MOHAに登場するエリート兵が元ネタです」と返しつつMOHAのプレイを勧めてみましょう(笑)

「メダル オブ オナー エアボーンのエリート兵軍装考察【ドイツ製ジャガーノート】」はこれで以上です。

2014年11月28日

WWIIドイツ陸軍 軍服の変革1939~1945 簡易考証資料

1939年から1945年における、ドイツ陸軍の軍服に関わる通達のほんの一部を時系列別に掲載したものです。

メインで使用した参考資料がイタリア語という関係上、語訳の可能性も大いにありますが…。

掲載しているのは基本的にヨーロッパ戦線向けの通達ですが、WWIIイベントでドイツ軍服装レギュレーションを考える際や、年代がわからない写真の時代考証などの資料になりそうでしたら、どうぞご活用ください。

一部どうでもいいことも書いていますが気にしないでください。

※補足

通達名が特定できているものは年月日の後ろに通達名を記載しています。

年月日は命令が通達された年月日ですので、直ちに新型軍服などが前線に支給されたという訳ではありません。

モノにもよるでしょうが、新型が広く使用されるまでには1年以上掛かると思います。

【参考資料】

・イタリア語サイトの通達データベース(http://www.webalice.it/alex.ciavaglia/Uniformologia.html)

・Google先生で見つけた数々の国内外サイト

【1939年】

・1939年:

M39卵型手榴弾、重装サスペンダー、Aフレーム採用

・1939年9月1日:

ドイツ軍、白の場合作戦発動、ポーランド攻撃開始、第二次世界大戦勃発。

・1939年11月9日:HM.39, Nr.814

革を節約するため行軍靴(ジャックブーツ)の丈長さを3~5cm低くして生産すると制定

【1940年】

・1940年初頭:

MP40採用、M39卵型手榴弾配備開始

・1940年1月22日:HV.40, Nr.159

防諜のため兵科色と部隊モノグラム入り肩章生産中止

・1940年1月27日:

ヘルメットの塗装をフィールドグレイに改正

・1940年3月:

ヘルメットの塗装をブラックグリーンに改正

・1940年3月18日:HM.40, Nr.381

ガスシートケース装着方法改正

・1940年3月21日:HM.40, Nr.428

ヘルメット右側面デカール廃止

・1940年3月26日:

M40ヘルメット採用

・1940年5月:

M40野戦服採用

・1940年6月10日:

イタリア、イギリスとフランスに宣戦布告

・1940年6月21日:

フランス、ドイツに降伏

・1940年8月8日:

ガマシェン(短ゲートル、レギンス)採用

・1940年9月6日:HV.40C, Nr.1007

夏に限り、襟のホックと第1ボタンを外しての着用を限定的な場面でのみ許可(?)

・1940年9月9日:

イタリア、エジプト攻撃開始、北アフリカ戦線形成

・1940年9月27日:HV.40B, Nr.577

元帥肩章モノグラム改正

【1941年】

・1941年:

重装サスペンダーをオートバイ兵にも支給開始

・1941年4月3日:HV.41B, Nr.207

元帥専用襟章、肩章採用

・1941年5月26日:HM.41, Nr.558

M41野戦服採用

・1941年6月22日:

ドイツ軍、バルバロッサ作戦発動、ソ連攻撃開始、東部戦線形成

・1941年7月18日:HV.41B, Nr.496

アフリカ軍団所属兵士専用カフタイトル(AFRIKAKORPS)採用

【1942年】

・1942年:

G41(M)とG41(W)を東部戦線に試験配備開始

・1942年初頭:

MG42採用

・1942年4月20日:

M42ヘルメット採用

・1942年5月:

MG42を北アフリカ戦線で実戦初投入

・1942年5月28日:HM.42, Nr.483

M42夏季野戦服(HBT野戦服)採用(?)

・1942年6月28日:

ドイツ軍、ブラウ作戦発動、ソ連南部攻撃開始

・1942年6月28日~11月24日:

ソ連・クラスノダールで、ドイツ陸軍将校の古森善五郎軍医少佐率いる日本人研修者一行を現場のドイツ空軍兵が撮影

・1942年7月1日:

カイルホーゼ採用

・1942年7月21日:HM.42, Nr.642

M42略帽採用

・1942年9月8日:HM.42, Nr.796

防諜のため制帽以外の帽子用兵科色ハイピング廃止

・1942年秋(9月~11月? 日本基準):

M42野戦服採用

・1942年11月:

Mkb42(H)を東部戦線で試験配備開始

・1942年12月2日:

G41(W)をG41として採用

・1942年12月11日:HM.42, Nr.1130

ガスシートケース装着方法再改正

【1943年】

・1943年:

重装サスペンダーを自転車兵にも支給開始、RPzB43 パンツァーシュレック採用、M43柄付手榴弾採用

・1943年1月11日:HM 43, Nr.75

1941年7月25日通達の規定「HM.41, Nr.769」について、熱帯野戦服の勝手な組み合わせを禁止(?)

・1943年1月15日:HM.43, Nr.60

アフリカ従軍カフタイトル(AFRIKA)採用

・1943年2月2日:

スターリングラードのドイツ軍、ソ連軍に降伏

・1943年2月5日:HV.43B, Nr.90

ガマシェン(短ゲートル、レギンス)装着方法改正

・1943年4月1日:HM.43, Nr.364

M43野戦服採用(?)

・1943年4月30日:

G43採用

・1943年5月6日:

アフリカ従軍カフタイトルの授与基準改正、基準の1つ「6ヵ月の従軍」を4ヶ月に減免

・1943年5月13日:

北アフリカ戦線の枢軸軍、連合軍への降伏により戦線消滅

・1943年6月頃:

パンツァーファウストK 30m 実戦配備開始

・1943年6月11日:HV.43B, Nr.352

M43規格帽(統一規格野戦帽)採用

・1943年7月10日:

連合軍、ハスキー作戦発動、イタリア・シチリア島攻撃開始

・1943年8月:

パンツァーファウスト30m実戦配備開始

・1943年8月28日:HM.43, Nr.690

ヘルメット左側面デカール廃止(ヘルメットデカール完全廃止)

・1943年9月:

MP43(MP43/1?)を東部戦線で大規模試験配備開始

・1943年9月8日:

イタリア、連合国に降伏

・1943年10月:

G43生産開始、RPzB54 パンツァーシュレック採用

【1944年】

・1944年:

RPzB54/1 パンツァーシュレック採用

・1944年2月29日:HV 44, Nr.159

革を節約するため革製コート生産中止

・1944年4月6日:

G43をK43、MP43をMP44に改称

・1944年5月1日:

兵科色入り将官襟章採用

・1944年6月6日:

連合軍、ノルマンディー上陸作戦発動、フランス攻撃開始

・1944年8月25日:

ドイツ軍のフランス・パリ防衛軍、連合軍に降伏

・1944年9月:

パンツァーファウスト60m生産開始

・1944年9月25日:HM.44, Nr.603

M44野戦服(統一規格野戦服)採用、連合軍のオランダにおけるマーケット・ガーデン作戦失敗

・1944年10月:

MP44をStG44に改称

・1944年10月10日:MV.44, Nr.578

M44野戦服を海軍と空軍の地上部隊にも採用

・1944年11月:

パンツァーファウスト100m生産開始

・1944年12月16日:

ドイツ軍、ラインの守り作戦発動、ベルギー・アルデンヌ攻撃開始

【1945年】

・1945年初頭:

パンツァーファウスト150m採用

・1945年1月:

携行対戦車武器をパンツァーファウストに統一するためパンツァーシュレック生産中止

・1945年1月1日:WKrV, Nr.23

兵士が個人所有する軍服や装備などを政府が購入する案が可決(?)

・1945年1月25日:

ドイツ軍、ラインの守り作戦失敗

・1945年4月16日:

ソ連軍、ゼーロウ高地攻撃開始

・1945年5月8日:

ドイツ、連合国に降伏、敗戦

・1945年6月5日:

ベルリン宣言によりドイツ政府消滅、分割占領決定

2014年10月19日

WWIIドイツ陸軍 ホイッスル(号笛)の吹き方(コード)

今回はドイツ陸軍におけるホイッスルを使用した行動指示についてです。

ちなみに私はこの記事を掲載した時点ではホイッスルを持っていないため、写真のランヤードは飾りと化しています(爆)

【参考動画:Forbidden Ground Official Trailer #1 (2013) - War Movie HD】(YouTube)

例えば第一次世界大戦の歩兵突撃シーンを見ればほぼ確実に1回は聞くことになる、あの音ですね。

戦闘において何十何百人もの兵士にまとめて指示を出す時やバラバラな時、混戦時など、直接口頭では無理がある場面で活躍する手段の一つが音です。

サバゲで例えるなら、ゲーム開始やフラッグゲットの合図でホイッスルやアラームなどを使用するという感じです。

また、日常生活を送る中でもそういった音を聞くことはあるでしょう。

これらの時代背景云々については例によって例の如く他に

【参考動画:WHISTLE SIGNAL】(YouTube)

参考動画はボーイスカウトにおけるホイッスル(号笛)のコードです。

大雑把に言うとホイッスルの指示は基本的に「長く吹く(長一声、長音)」と「短く吹く(短一声、短音)」の組み合わせで成り立ちます。

記号では長一声を「-」、短一声を「・」で表記します(例:「-・・-」は「長・短・短・長」)。

前置きがかなり長くなりましたが、要するに「ドイツ国防軍陸軍版のホイッスルコードってどんなんよ?」というのが今回のお題です。

以前教えて頂いた内容の受け売りとなりますが、ドイツ陸軍において主に使用されるホイッスルコードは10種類あります。

| 意味 | コード | 備考 |

|---|---|---|

| 集合 | --- | |

| 指揮官に集合 | -・- | |

| 再編成 | ・・・・ | |

| 警報 | ----- | 長音の繰り返し |

| 前進・攻撃 | - | |

| 後退・撤退 | -- | |

| 左方移動 | ・・- | |

| 右方移動 | -・・ | |

| 左方寄り | -・ | |

| 右方寄り | ・- |

ついでなのでボーイスカウトの号笛も見てみましょう。

地域によって差異があるそうですが、Google先生に聞いた時に出てきたボーイスカウト名古屋第74団の例で行こうと思います。

ガールスカウトにも共通するんでしょうかね?

【参考資料】

BOYSCOUT TROOP74, NAGOYA, AICHI, JAPAN(http://blog.goo.ne.jp/nagoya74) / 初級対策講座:ピィー ピッピッピッピッ!(2005年11月22日)

| 意味 | コード | 備考 |

|---|---|---|

| 集合 | -・・・・ | |

| 班長集合 | -・- | |

| 危険 | --- | |

| 開始 | ・- | |

| 終了 | -・ | |

| 注目 | ・ | |

| 気を付け | - | |

| 休め | ・-・ |

これらのホイッスルコードをドイツ軍がどのように吹いていたのか(長音と短音の長さ、間隔など)はまだわかりませんが、おそらく「遅すぎず、早すぎず、かつはっきりと吹く」という感じではないでしょうか。

ホイッスルの複製品を手に入れたら試してみたいところですね。

以上で「WWIIドイツ陸軍 ホイッスル(号笛)の吹き方(コード)」を終わります。

2014年10月16日

WWIIドイツ軍 帽子の被り方考察 略帽編(実演有)

今回はドイツ軍の帽子の被り方についてです。

一言で帽子と言っても様々な種類がありますが、手元にあるのはM34略帽の複製品だけですので、コレを基に考察してみようと思います。

【元写真:海外フォーラムで拾ってきて私が着色した写真】

略帽に限らずドイツ軍の帽子の被り方といえば写真のような「横に傾けた状態」がよく見られますが、この被り方は元々規定違反だったようです。

M34略帽採用時に制定された正式な被り方は「真っ直ぐかつ深く被る」とされています。

【元写真:海外フォーラムから拾ってきた写真】

写真左側の兵士の一部が「真っ直ぐかつ深く被る」状態になっています

寒いのでこの時は深く被ってるだけかもしれませんが…。

【元画像:Amazonの商品画像「スターリングラード HDリマスター版 [Blu-ray] 」】(画像クリックでAmazonに飛びます)

装備考証なども高い水準と言われる1993年公開の映画「スターリングラード(原題:Stalingrad)」です。

右から2番目、ハンス・フォン・ヴィッツラント少尉(演:トーマス・クレッチマン)の被り方がわかりやすいですね。

こちらも寒いのでこの時は深く被ってるだけかもしれませんが…。

詳細な被り方の資料が見つかっていませんので見様見真似ですが、こんな感じでしょうかね。

少し深く被り過ぎな感じもしますが。

それにしても、モデルが最悪です。

ともあれ、正式な被り方は「真っ直ぐかつ深く被る」というコトなのですが、当時の写真を見ていくと開戦前から既に斜め被りがオシャレの如く大流行していたようで、略帽に限らず制帽などでも、将校階級でも見受けられ、例え高級将校や将官階級の偉い人が来ていても皆がお構いなし、時には偉い人までやっているという写真も残っています。

これ以外にも様々な事例はありますが、まさに軍を挙げての「赤信号(規定違反)、皆で渡れば(違反すれば)怖くない」状態です。

【元画像:Amazonの商品画像「 撃墜王アフリカの星 [DVD] 」】(画像クリックでAmazonに飛びます)

ちなみにドイツ空軍エースパイロット、ハンス=ヨアヒム・マルイセイユ(158機撃墜)を描いた1957年公開のドイツ映画「撃墜王 アフリカの星(原題:Der Stern von Afrika)」の前半で、「Im Gleichschritt, Marsch!(歩調を揃え、進め!)」でマルセイユ達が行進後、場面が変わってマルセイユが陸軍将校とすれ違った時にその将校から「制帽をちゃんと被れ!」と注意されたのですぐに制帽を修正、しかし将校と別れた後に「陸軍の将校はうるさいな」と言わんばかりの笑顔で制帽を斜めに被り直すというシーンがあります。

これはWWIIイベントなどでもちょっとしたネタに使えそうですね。

さてさて、「赤信号(規定違反)、皆で渡れば(違反すれば)怖くない」状態のドイツ軍ですが、とある掲示板で気になる書き込みを見つけました。

【気になる書き込み元の掲示板】

・【ドイツ】緑の党が公約「週1日の菜食日」 与党など反発(http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1376914681/)

158 :名無しさん@13周年:2013/08/20(火) NY:AN:NY.AN ID:9udn+f+WP

白黒写真のナチスドイツ兵はなぜ略帽を斜めに被ってるんだろう

カッコつけてるのかな?とおぼろげに考えていた中学生時代

斜めに被る角度が決められていたことを知って戦慄した高校生時代

注目したのは「斜めに被る角度が決められていた」というキーワードです。

冒頭で「この被り方は元々規定違反だったようです」と濁して書いたのはそのためです。

ゼロとまでは言えませんが、特に戦争後期は真っ直ぐ被ってる姿を写した写真を探す方が大変なので、この書き込みを読んだ後に「もしかして途中でそれを制式にした?」と思い、探してみました。

しかし、これといった情報は見つからず…ただ、ガスシートケースのように「何度も違反注意を通達した」という話は聞いたことがありません。

聞いたことがないだけかもしれませんが。

試しにこの写真の角度を測ってみたところ、約25度でした。

実際はどうだったのでしょうかね…。

統計を取ってみると面白いかもしれません。

それと、傾ける方向は右側が非常に多く、左側は少数派です。

残念なモデルによる残念な流行便乗です。

M字の山は両サイドを内側に寄せるのが「ツウのやり方」と某WWIIイベントで教えて頂きましたが、私の略帽では(不器用さも相まって)なかなか上手くいかず、こんな感じになりました。

同じく某WWIIイベントで聞いたお話ですが、さらに略帽の被り方をこだわる兵士の中には、被った時に略帽の上部がV字に開かないようにピンで留めたり縫ったりする兵士もいたそうです。

もちろんこのような勝手な改造も規定違反ですが、限られた中でのオシャレ追及は止まりません。

試してみました。

改造前と比較すると、こちらの方が横の開きが小さくなった分スマートに見えますね。

一緒に写真のモデルもスマートにしたいところです。

という感じで色々探したり読んだり試したりしましたが、そういえばドイツ陸軍の歩兵操典「ライベルト(REIBERT)」には略帽その他の被り方について書いているのでしょうかね。

以前考察した重装サスペンダー装着方法やアンクルブーツ(編上靴)の靴紐の通し方も含め、ライベルトに掲載されていればアレコレ考えずとも話が早いです。

復刻版(もちろんドイツ語)の他に英語翻訳版があるそうで、一度読んでみたいと思いますが、いつになるのやらです…。

「WWIIドイツ軍 帽子の被り方考察 略帽編」はこれで以上です。

2014年10月15日

WWIIドイツ軍 レギンス(短ゲートル、ガマシェン)の装着方法(実演有)

今回はドイツ軍が従来のジャックブーツに代わるものとして配備を進めたアンクルブーツとレギンス(短ゲートル、ガマシェン)の組み合わせについてです。

開戦後の急速な増員によってM36野戦服とフリッツヘルメットと共にドイツ軍の代名詞的存在(?)のジャックブーツの需要も当然高まり、それに合わせて消費する材料も以前より増えてきた関係で登場したのが、基本的に非戦闘用のアンクルブーツを戦闘兼用とし、その際に使用するレギンスです。

これらについては戦争中後期のイメージを持っていましたが、開戦から約1年後、1940年8月に制定が通達されました。

これは西ドイツ軍の実物レギンスで、代用品として使用しています。

上のサイズが小さく見えますが、遠近感の関係ですので実際はほぼ同サイズです

両方がペアの一組なのかはわかりませんが、下のレギンスにあるスタンプには1962年製とあります。

レギンス下部縫い付けられている革の補強部分が靴側になり、上が左足用、下が右足用になります。

左足にレギンスを装着した状態です。

靴紐はレギンスの外に出ないようにします。

装着する際の野戦ズボンの状態については特に情報が見つからず、写真ではテキトーに処置していますが、実際はどうだったのでしょうかね。

アンクルブールは代用でアメリカ海兵隊の1944年製実物サービスシューズ(放出印あり)を使用しています。

レギンス同士の重なり部分はアンクルブーツ外周りの側面に合わせます。

特殊な兵科や一部の部隊を除き、採用から徐々にアンクルブーツとレギンスの組み合わせが広がっていきますが、採用から約2年半後の1943年2月、新たな通達によりレギンスの装着規定が変更されました。

左足での新たな装着方法です。

まず野戦ズボンの裾を持って後ろに強く引っ張ります。

引っ張った裾を足の内回りで前方に持っていきます。

全体的にあまりたるみが出ないようにするのがコツです。

その状態でレギンスを装着します。

両足の完成図です。

STEINER氏の記事によると「これはズボンの脛部の摩耗対策で、レギンスと野戦ズボンの裾が同方向に巻かれるため両方が擦れにくい」とあり、他の参考資料でも述べられています。

しかし、同資料でも述べられているように、服装を正す必要のある場面以外では改正前の「単に巻いて終わり」状態が多かったそうです。

ドイツ軍将兵の間ではアンクルブーツ + レギンスの組み合わせは終始マイナスイメージが続き、ジャックブーツを掛けたギャンブルをやったという証言も何かで読んだ気がしますので、そういう背景もあって装着態度に出てきていたのかもしれませんね。

改正後以降の年代設定のWWIIイベント部隊のお偉いさん階級の方のところに集まる場面がある時はコレを行っておくと一層キマると思います。

【参考資料】

・STEINER WW.II ドイツ軍 軍装品 武器類(http://steiner.web.fc2.com) / 短ゲートル

・Der Erste Zug(http://www.dererstezug.com/) / Articles / The Lowly Gamaschen

・作戦報告書(http://panzer1944.blog67.fc2.com) / アンクルブーツ その2

「WWIIドイツ軍 レギンス(短ゲートル、ガマシェン)の装着方法」はこれで以上です。

2014年10月14日

WWIIドイツ軍 アンクルブーツ(編上靴)の靴紐の通し方(結び方)考察(実演有)

今回はドイツ軍のアンクルブーツの靴紐の通し方についてです。

今年夏に参加した日本軍の訓練会で編上靴の靴紐の通し方が間違えていることを教えて頂いたのですが(教えて頂いた方いわく「結構多い間違え方」)、そういえばドイツ軍の編上靴(アンクルブーツ)の靴紐の通し方もどうなっているんだろうと思い、ネットで調べてみました。

しかし、思いの外その情報が見つからず、それならば当時の写真から通し方を確認しようと思うも、ピントが合っていなかったり解像度が悪いなど、詳細の確認が非常に困難です…。

そして考え着くキーワードを駆使して調べ続けた結果、正確なのか否かは二の次とした三つの通し方が見えてきましたのでこれよりご紹介します。

ドイツ軍のちゃんとしたアンクルブーツは所持していませんのでテキトーに用意した靴と靴紐を使用、靴紐のホールは6つと想定して行っています(実物はホールの数にバリエーションがあります)。

何の靴を使用しているのかがわかった方は多分とっても凄いと思います。

それと、山岳猟兵の登山靴や他の紐靴にも共通するかもしれません。

(1)【S&Graf、カンプバタリオン!!、サムズミリタリ屋のカタログ式】

名前の通り、ショップのS&Graf、カンプバタリオン!!、サムズミリタリ屋のサイトにある見本写真で採用されている通し方です。

この方法は「クリス・クロス(Criss Cross Lacing)」、「ロック」とも呼ばれます。

最初は裏側からそれぞれ通し、以降は1ホールずつ互い違いでクロスさせて靴紐を通しています。

上記のショップ以外にも。海外ショップやアンクルブーツの紹介サイトなどでも広く確認できます。

トップの画像に写るアンクルブーツもこの通し方ですね。

【参考資料】

・S&Graf(https://www.sandgraf.jp/)

・カンプバタリオン!!(http://www.kampfbataillon.com/)

・サムズミリタリ屋(http://www.sams-militariya.com/)

・岡山ゴムの靴ひもの結び方。結び方21種の図解や、ほどけにくい結び方等。Shoe Lacing。(http://okayamagomu.co.jp/shoelacing/) / ロック

・Ian's Shoelace Site (http://www.fieggen.com/shoelace/) / Lacing Methods / Criss Cross

(2)【検索で見つけたコレクションの写真式】

Google検索中に見つけたアンクルブーツのコレクション写真で時折見かける通し方です。

この方法は「オーバー・アンダー(Over Under Lacing) 」、「オーバーラップ」とも呼ばれます。

最初の紐を表側から通している以外は(1)と同じですね。

【参考資料】

・Google検索:German Army Ankle Boots WW2、German Army Low Boots WW2、他色々なキーワードで見つかったコレクション写真など

・岡山ゴムの靴ひもの結び方。結び方21種の図解や、ほどけにくい結び方等。Shoe Lacing。(http://okayamagomu.co.jp/shoelacing/) / オーバーラップ

・Ian's Shoelace Site (http://www.fieggen.com/shoelace/) / Lacing Methods / Over Under

(3)【Der Erste Zug式】

アメリカのドイツ軍リエナクトグループのウェブサイト「Der Erste Zug」に掲載されている方法です。

この方法は「ストレート・ヨーロピアン(Straight European Lacing)」、「パラレル」とも呼ばれおり、ヨーロッパでは伝統的な形式だそうです。

解説によると当時の写真で確認できる一般的な通し方の一つだそうで、他のバリエーションも掲載されていますが、表側をクロスさせないのは共通しています。

さらに利点として「キツくシッカリ結べて、汚れや異物も入りにくく、足を負傷して脱がす際に靴紐を切断するのも楽」という解説もあります。

確かに素早く切断するのには都合のいい通し方ですね。

【参考資料】

・Der Erste Zug(http://www.dererstezug.com) / Articles / Landser Items / How to "Bar Lace" your Boots

・岡山ゴムの靴ひもの結び方。結び方21種の図解や、ほどけにくい結び方等。Shoe Lacing。(http://okayamagomu.co.jp/shoelacing/) / パラレル

・Ian's Shoelace Site (http://www.fieggen.com/shoelace/) / Lacing Methods / Straight European

以上が3つの通し方になります。

日本陸軍では部隊によって編上靴の靴紐の通し方が異なるケースある、と聞いたことがありますが、ドイツ軍ではどうだったのでしょうか。

私の中では「軍装をしている人の写真やショップの見本写真でよく見るのは(1)の方法」になっていますが…決定的な何かを見つけることができませんでしたので、考察の答えとしてはわからず仕舞いです(爆)

ちなみに3つの方法はいずれもキツくしっかり結ぶことができ、その点では特に差異を感じませんでした。

また何か発見がありましたら続くと思います。

「WWIIドイツ軍 アンクルブーツ(編上靴)の靴紐の通し方(結び方)考察」はこれで以上です。

![スターリングラード HDリマスター版 [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/612lCHN5k%2BL._SX430_CR0,0,undefined,undefined_.jpg)

![撃墜王アフリカの星 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51mizNG5EML._SX353_CR19.649993896484375,-4.660003662109375,333.3500061035156,500_.jpg)